Скифы - Сарматы - Аланы-АСетины

«Путь к общечеловеческому лежит через национальное; другого пути нет.

Чтобы стать представителем человечества, надо стать лучшим

представителем своего народа».

Абаев В.И.

«Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории»

В.М. Васнецов

«Народ, забывший своё прошлое, не имеет будущего»

Платон Афинский

***Oсетины - последний осколок обширной группы племен которые античные авторы называли скифами, сарматами и аланами.

Жорж Дюмезиль (один из крупнейших ученых)

Жорж Дюмезиль

Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология, 1976.– С. 161.

Пусть простят меня народы Кавказа, но нартский эпос принадлежит осетинам….

Нартовский эпос заслуживает внимания, прежде всего, потому, что непосредственно отражает жизнь и душу народов – его носителей.

Дюмезиль Ж.

Мы были единодушны (с Ж. Дюмезилем — прим. Ц. X.) признавая важность для европейской науки народа осетин, последних потомков скифов.

Эмиль Бенвенист

И. М. ДЬЯКОНОВ

«ТОЛЬКО ТОТ НАРОД, КОТОРЫЙ ЧТИТ СВОИХ ГЕРОЕВ, МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ВЕЛИКИМ.»

К. К. Рокоссовский

Уже в середине XIX века русский учёный В. Ф. Миллер писал:

“Можно теперь считать доказанной и общепринятой истиной, что маленькая народность осетин представляет собою последних потомков большого иранского племени, которое в средние века известно было как аланы, в древние - как сарматы и понтийские скифы".

С точки зрения Всеволода Миллера, чья этимология была поддержана Я. Харматтой (англ.)русск., Г. Бейли (англ.)русск., Р. Шмиттом (нем.)русск. и А. Кристолем, этноним «Ирон» восходит к др. иран. «arya» (*aryāna- — «арий», «благородный»)

Аланская жизнь Владимира Кузнецова

https://www.youtube.com/watch?v=Hsm_6YcJ51A

Осетины-Аланы. О том почему cоседи алан-асетин хотят быть Аланами. Владимир Кузнецов.

https://www.youtube.com/watch?v=W74DArFe0oM

https://www.youtube.com/watch?v=gRZdYsxsAAo

В. А. КУЗНЕЦОВ. 1974 г.

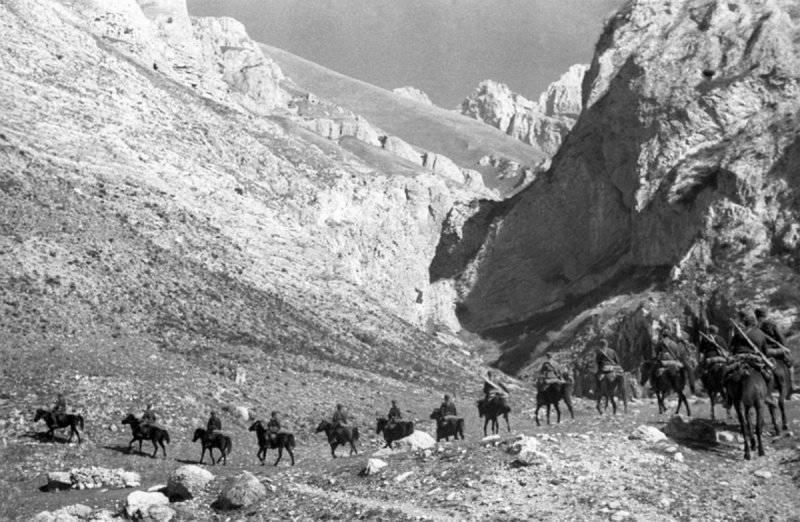

Арриан отмечал, что «Римская конница держит свои копья и бьет врага на тот же манер, что и аланы и сарматы». Это, равно как и соображения Арриана относительно боевых возможностей алан, подтверждает бытующее мнение, что на западе серьезно считались с военными достоинствами аланов. Боевой дух у них был возведен в культ. Как пишут античные авторы, смерть в бою считалась не просто почетной, но радостной: «Счастливым покойником» у алан считался тот, кто погибал в бою, служа Богу. Те же «несчастные», которым довелось дожить до старости и умереть в своей постели, презирались как трусы и становились позорным пятном в семье.

Существование Алании как могущественного государства было прервано в момент самого высшего его расцвета нашествием монголо-татарских орд, которые окончательно захватили всю равнину Предкавказья (1238-1239 гг.). Остатки аланов ушли в теснины гор Центрального Кавказа и Закавказья, частично ассимилировались с кавказоязычными и тюркоязычными племенами, но сохранили свою преемственность с аланами. Возродились они уже под названием яссы, оссы, осетины.

Река "Алана" ("Алонта" у Клавдия Птолемея или "Аландон" в "Армянской географии")

Благодаря свидетельству языковых данных в трудах крупнейших академиков иранистов-осетиноведов В. Ф. Миллера и В.И.Абаева установлены также непосредственные предки осетин. Ближайшими из них хронологически являются средневековые племена аланов, а «дальними» — скифы и сарматы VIII-VII вв. до н.э. — IV-V вв. н.э.

Обнаружив прямую преемственность по линии скифы — (сарматы) — аланы — осетины, ученые нашли ключи к раскрытию тайны загадочных во многом скифов и аланов.

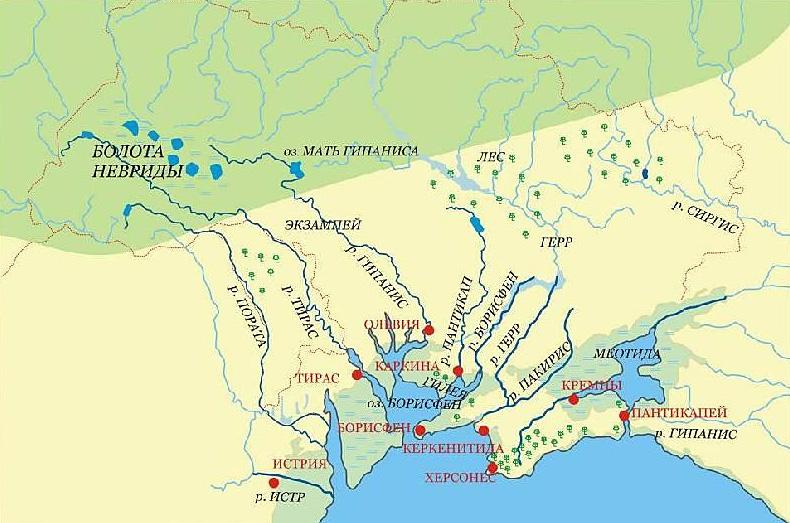

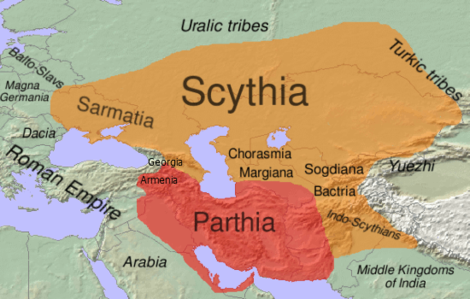

Языковой материал скифо-сарматского мира, простиравшегося на обширном пространстве от Дуная до Каспийского моря, сохранился в нескольких тысячах топонимических названий и собственных именах. Они встречаются в сочинениях античных истериков и греческих надписях, находимых в основном на месте старых греческих колоний-городов: Танаиды, Горгипгии, Пантикапеи, Ольвии и др.

Абсолютное большинство скифо-сарматских слов распознаются через современный осетинский язык (подобно тому как, скажем, древнерусская лексика узнается нами через словарный состав современного русского языка). Например, названия рек Днепр, Днестр, Дон, восходящие к скифской эпохе, расшифрованы через осетинский язык, в котором дон означает «вода», «река» (следовательно Днепр — «Глубокая река», Днестр — «Большая река», Дон — «река»).

Оба диалекта осетинского языка — иронский и несколько более архаичный дигорский — произошли от скифского точно так же, как итальянский и испанский произошли от латинского...Они (осетины — прим. Ц. X.) сберегли до наших дней не только язык как форму, несущую некое культурное содержание, но и само это содержание, в котором отразилось состояние скифской цивилизации на последних ступенях ее развития. А главное — живы бесценные, полные архаики эпические сказания, и, хотя в них проникли некоторые более или менее универсальные фольклорные темы, героические образы эпоса по-прежнему свежи и самобытны. Более того: эту устную словесность в той или иной степени восприняли соседние народы, исказив в ней как раз то, что было специфически осетинским, скифским.Жорж Дюмезиль

Британские историки и лингвисты утверждают, что около 40% географических названий в одной только Англии (не учитывая Шотландию, Уэльс и Ирландию) переводятся с осетинского языка. В Лондонском Университете есть кафедра аланского-осетинского языка, который считаеся старосаксонским. В Германии, осетинский язык определяют как старонемецкий, нижне-саксонский диалект. Более того, в университетах Германии и Франции изучают осетинский язык. Даже есть факультет. Заметьте осетинский язык изучают как язык скифов, сарматов и алан.

И это более чем закономерно принимая во внимание вековые исследования ученых всего мира, которые единогласно пришли к выводу о том что прямыми потомками Скифов, Cарматов и Алан являются Осетины. Иными словами осетины и есть Скифы, Сарматы и Аланы.

ÆРИЙСКАЯ ПРОПИСНАЯ АЗБУКА! АЛАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ!

ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ ÆРИАДНЫ!

В настоящее время буквица æ , как действующая буква, используется только в четырех 4! алфавитах:Осетинский; Датский;Норвежский и Исландский алфавиты. Сама по себе она объемная , а в данном случае рассматривается на плоскости.

Источник: https://vk.com/ossetia_ayden?w=wall-63229918_4520

***

В галерею заходит мужчина около 70 лет, с газетой в руке. Мне супруга говорит сразу, что он похож на осетина. Мужчина подходит к нам, представляется Гиемом Жонлу и говорит, что он по происхождению алан. Я был, честно говоря, немножко ошарашен. Он рассказал мне, что он потомок алан. Родился в Бретании. В городе, где он родился, есть замок «Шато Алон», и там каждый второй – алан. Из поколения в поколение предки передавали, что они не британцы и не французы, а именно аланы. Так вот в его роду, утверждал Гием Жонлу, все были потомственные военные, хотя он сам врач и уже давно на пенсии, но осанка у него действительно военная. Его сыновей зовут Артур и Алан. Мы с ним долго общались, он очень много знал про алан, расспрашивал о России, об Осетии. Я ему подарил кое-какие сувениры, теперь он себя называет не аланом, а осетином.

На Кавказе, где в целом преобладает переднеазиатская раса, сталкиваются европейские и азиатские группы. Рыцарский народ осетин, потомки алан, отличается более высоким ростом, среди них 30% блондинов со светлыми глазами. При их иранском языке это неудивительно.

Ганс Ф. К. Гюнтер (Hans Friedrich Karl Günther)

Одного швейцарского исследователя поразило, что Марк Антоний, Цезарь, Гальба, Веспасиан и Траян имели такие же очертания головы, какие он наблюдал у себя в Швейцарии и назвал «высокогорной формой» (теперь их называют нордическим типом). Август, согласно Светонию, был очень светлым. Многие императоры эпохи упадка были «варварской» крови. Первым настоящим германцем на троне цезарей был Максимин Фракиец, сын гота и аланки. Нордические черты имел и Валентиниан I. В римской армии было много германских наемников, которые позже осели в Италии и внесли туда свежую струю нордической крови. Это на какое-то время замедлило гибель Империи.

Ганс Ф. К. Гюнтер (Hans Friedrich Karl Günther)

С точки зрения Всеволода Миллера, чья этимология была поддержана Я. Харматтой (англ.)русск., Г. Бейли (англ.)русск., Р. Шмиттом (нем.)русск. и А. Кристолем, этноним «Ирон» восходит к др. иран. «arya» (*aryāna- — «арий», «благородный»)

Не считаю я также нужным останавливаться на вопросе о доказательствах принадлежности алан к арийской расе и притом иранской ее ветви, считая этот вопрос окончательно порешенным в трудах языковедов и между ними - проф. Всев. Миллера в его "Осетинских этюдах."

(Кулаковский Ю.А.)

Принадлежность тех племен, которые носили у древних название сарматов, к иранской ветви арийской расы возведено в современной науке на степень прочно установленного факта.

(Кулаковский Ю.А.)

Transcaucasia: Sketches of the nations and races. August Haxthausen (Freiherr von). London, 1854. Стр. 394: «Осетины, которые того же племени, что и аланы, ранее населявшие также склоны и равнины Кавказа, и управлялись своими царями, но в четырнадцатом веке они были изгнаны, и вынуждены уйти в горные укрытия».

Atlantis Encyclopedia. London, 1858. “The Iron or Osseti of the Caucasus are descendents of the Alani, one of the Sarmatian tribes.”

Что в переводе означает: Ироны, они же Оссети, на Кавказе являются потомками Аланов, одного из Cарматских племен.

Французская современная география от 1827 года:

ABRÈGE DE GÉOGRAPHIE MODERNE. PAR S. F. LACROIX. PARIS,1827, р.34

“Au nord des Géorgiens sont les Osseti, qui occupent :la partie moyenne du Caucase : ils se nomment eux - mêmes Iron, et leur pays Ironistan; les Géorgiens les appellent Osi ou Ovsni, et leur pays Osethi : cette dernière de'nomination a fait naître celle Osseti, sous laquelle ce peuple est connu en Europe. On est fondé à regarder les Osseti comme descendans des Mèdes et des Sarmates, me'diques des anciens , comme les As ou les Alains du moyen âge, comme les Iases des chroniques russes. Jadis les Osseti, franchissant le Caucase, s'étaient avancés jusqu'aux rives du Don 5 mais au treizième siècle , Batou-Khan , petit-fils de Gengis-Khan, les repoussa dans les montagnes.”

перевод на русский: «К северу от грузин находится Осетия, которая занимает срединную часть Кавказа. Они сами себя называют - Ирон, а страну свою Иронистан; грузины называют их Osi или Ovsni и Osethi: через которых Осетия соответственно известна в Европе. Есть основания полагать, что осетины потомки известных в древности мидийцев и сарматов, затем как аланы в средние века, которые йасы русских летописей. В прошлом осетины занимали место от Кавказа к берегам Дона, но в тринадцатом веке Бату-хан, внук Чингисхана, изгнал их в горы.»

***

СПИСОК УЧЕННЫХ ВЫВОДЯЩИХ ИРАНОЯЗЫЧИЕ АЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СКИФЫ-АЛАНЫ-ОСЕТИНЫ(далеко не полный): ПЕРСЫ: Ханлари, Гариб, Гиджрати. ТАДЖИК: Гафуров. РУССКИЕ: Миллер, Ростовцев СПИСОК УЧЕНЫХ, , Вернадский (украинского происхождения), Мавродин, Рыбаков, Плетнева, Топоров, Трубачев, Иванов, Пиотровский, Литвинский, Кляшторный, Кузнецов, Кузьмина, Малолетко, Напольских, Расторгуева, Казанский, Щукин, Седов, Стеблин, Каменский, Пещерева. УКРАИНЦЫ: Ковалевский, Кулаковский, Скитский, Грушевский, Прицак, Качуровский, Бубенок, Тищенко, Лысенко, Бессонова. ЧЕХИ: Шафарик, Томашек, Згуста. БОЛГАРЫ: Раевский, Маразов. ПОЛЯКИ: Сулимирский, Кухарский. ФРАНЦУЗЫ: Дюмезиль, Грисвар, Кристоль, Одри. АРМЯНКА: Габриэлян. НЕМЦЫ: Клапрот, Фасмер, Маркварт, Тойблер, Блайхштайнер, Герхардт, Боуд, Якобсон. НОРВЕЖЦЫ: Моргенстьерне, Фогт, Тордарсон. ДАТЧАНИН: Кристенсен. ШВЕДЫ: Викандер, Виденгрен, Шельд. АНГЛИЧАНЕ: Миннз, Бейли, Малкор, Рид, Литтлтон, Бахрах. КАТАЛОНЕЦ: Алемань. ИТАЛЬЯНЕЦ: Ньоли. ВЕНГРЫ: Вамбери, Мункачи, Гарматта, Надь, Немет, Шелмеци, Ковач, Сабо. ФИННЫ: Шегрен, Йоки. ЭСТОНЕЦ: Грантовский. АМЕРИКАНЕЦ (китайского происх-ния): Чёнг. ГРУЗИНЫ: Гамкрелидзе, Абдушелишвили, Цулая. ЕВРЕИ: Бернштам, Брайчевский, Бонгард-Левин, Леви, Кёстлер, Гершевич, Гинзбург, Цукерман, Фрейман, Якобсон, Бенвенист, Чореф, Эдельман. БАШКИР: Валеев. ТАТАРИН: Гумилев. АЛТАЕЦ: Сагалаев. ХАКАСКА: Майногашева. КАЗАХИ: Галиев, Акишев. ЯПОНЕЦ: Йошида и так далее по списку…

![]()

Гипотеза о месопотамском (халдейском) происхождении ингушей-гхалгаев-глигвов..:

https://justpaste.it/1656b

![]()

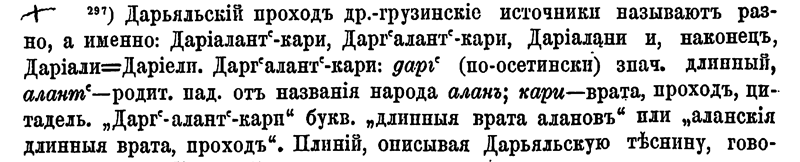

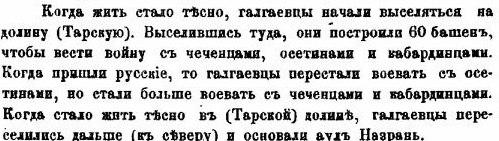

Европа.Риттер К. 1864 г.

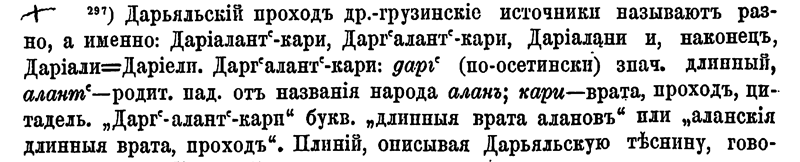

Летопись занятий Археографической комиссии, 1882-1884:

А.Я. Гаркави – О происхождении названий некоторых крепостей на Таврическом полуострове. 1875 г.:

Пассек В.В. Очерки России.

Том 1. 1838 г.

«Однозначительность Аллановъ и Осетинцевъ, доказывают, кроме сходства языка, повествования писателей среднихъ вековъ восточныхъ и западныхъ, которые назначаютъ место жительства Аллановъ тамъ, где живутъ теперь Осетинцы, Оссы или Яссы, съ которыми бился нашъ Мстиславъ Удалый, и которые известны подъ именемъ Ассовъ разнымъ посланникамъ, отправляемымъ папами къ монгольскимъ ханамъ. Они, разсказывая о завоеванияхъ разныхъ земель Татарами, говорят, что Батый покорилъ Аллановъ или Ассовъ.

Посетивший Кавказския страны И. Барбаро въ 1436 году, пишетъ, что «земля алланская, названа по имени народа Аллановъ, которые называются также Азами.» У Грузинцевъ, Турокъ и некоторыхъ Кавказскихъ племенъ они и теперь известны подъ названиемъ Осей.

Одинъ изъ русскихъ миссионеровъ, проживший у Осетинцевъ двадцать лътъ, разсказывалъ, что у нихъ были въ его время прозвания Алланъ. Нынешний осетинский языкъ также доказываетъ ихъ родство съ Алланами, какъ народомъ обширнаго индо-германскаго племени.»

Очерки Россiи. Вадим Пассекъ. Книга I. Стр.147. Санкт-Петербургъ, 1838г.

***

Предки Оcетин, известные русской летописи под именем ясов (см.), жили еще далее на запад, на низовьях Кубани и Дона, который доселе сохранил свое осетинское имя (дон — по-осетински вода, река).

Осетины более других кавказских народов обратили на себя внимание европейской науки своей принадлежностью к индоевропейской семье народов по языку, а также вопросом об их историческом прошлом. Еще в 1822 г. Клапрот высказал мнение, что Осетины — потомки аланов (см.). Дальнейшие разыскания подтвердили предположение, что в числе аланов были и предки Осетин, и уяснили иранское происхождение последних, а также их родство с азиатскими сарматами (см.). Осетины составляют остаток некогда многочисленного иранского племени, занимавшего значительное пространство на северном Кавказе, на нижнем Дону и в Черноморье. До самого Эльборуса и далее в области верхней Кубани до сих пор сохранились осетинские названия рек, ущелий, перевалов, гор и проч., свидетельствующие о том, что эти места были населены предками Осетин.

Армянский историк Моисей Хоренский знает оссов под именем алан, под которым они были известны и византийским историкам (см. 3 часть "Осетинских этюдов", гл. I, II и III). В грузинской летописи оссы изображаются народом сильным, многочисленным, выставлявшим для набегов несколько десятков тысяч всадников.

Вcеволод Миллер

***

Если-бы знали мы, кем были наши предки и какие великие дела они совершали, мы бы с гордостью носили имя Ирона (осетина), и не допускали-бы ничего недостойного. Пора нам Осетины узнать свою Историю...

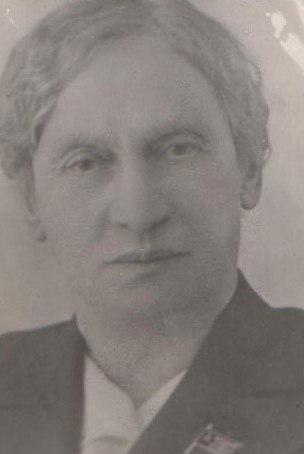

Cослан Темирханов (Ученый, офицер, философ...)

***

Аланские дружины в Монгольскую эпоху. Рерих Юрий Николаевич

Аланы Скифы Сарматы

https://www.youtube.com/watch?v=Tfuz-sM2Dw0

***

Письмо Директора Гималайскаго Института въ Наггаръ-Кулу Ю. Н. Рериха. Наггаръ, 19-го мая, 1932 г. Осетинскому Комитету г. Парижа.Сердечно благодарю за избрание Почетнымъ Членомъ Вашего Общества. Научныя цели Вашего объединения совпадаютъ съ моими изысканиями въ области средне-азиатского прошлаго, въ которомъ племена древнихъ сарматовъ-аланъ играли столь выдающуюся роль. Своимъ прошлымъ Осетия тесно связана съ великимъ южно-русскимъ и средне-азиатскимъ кочевымъ миромъ, этимъ мостомъ между культурами Средиземно-морскаго бассейна и Дальняго Востока. Передъ средне-азиатской археологией стоитъ большая задача выяснения прошлаго сарматовъ-аланъ, которые со второй половины IV-го столетия до Р. Хр. начали теснить Скифскую Державу Юга России. Въ настоящее время только начинаетъ выясняться громадная культурная роль этихъ племенъ-всадниковъ, создавшихъ красочную орнаментику, мощно повлиявшихъ на зодчество раннего Средневековья, и пересоздавшихъ Римскую и Китайскую конницу, внеся новое вооружение и новую тактику коннаго боя. Это культурное наследие еще живо во многихъ областяхъ средне-азиатскаго мира, и своимъ размахомъ достойно самаго глубокаго изучения. При общемъ стремлении современной цивилизации нивелировать и сметать националъныя культуры, возсоздание прошлаго этихъ культуръ является насущной задачей. Радъ слышать о Вашей совместной работе съ нашимъ Европейскимъ Центромъ и всегда готовъ быть полезнымъ въ деле изучения славнаго прошлаго народа Осетии.Съ искреннимъ приветомъ на общихъ путяхъ, Юрий Рерихъ.

..Аланы говорили на протоосетинском языке и никакой из аборигенных кавказских народов в генетическом и этнографическом смысле не имеет никакого отношения не только к аланам, но и к скифо-сарматским племенам. Это также очевидно, как и то, что единственными прямыми потомками алан, к сожалению, остаются только современные осетины. В связи с этим, нужно отметить, что исследователей всего мира всегда поражало насколько разнится по своей структуре и происхождению осетинский язык от всех остальных языков кавказских народов, которые в свою очередь все имеют не мало общих черт между собой. Этот индоевропейский островок в огромном разнообразии и смешении тюркско-иберийской среды будет еще долгое время привлекать внимание ученых своей уникальной древней сакральностью..

Отрывок из книги Б. Бахраха "Аланы на западе

Конный воин в сармато-аланском облачении. Рельеф из Танаиса. II век.

Ученые давно установили, что осетины по происхождению не связаны с соседними кавказскими народами. Они пришли на Кавказ с севера, из южнорусских степей. В прошлом они назывались аланами. А аланы, по свидетельству историка Иосифа Флавия (I в. н. а),— скифское племя, жившее у Дона и Азовского моря.

***

Aланы и асы - это этнонимы. AC – так обозначали себя Аланы-ас в древности. На осетинском Я – АЗ/АС. Асы - совр.название осетин (АСетин).

Аланов авторы древности называли Асами. уАСдан культурный, благородный итд

Перевод с осетинского: Я – есть АС- я дан – являюсь. Я являюсь Благородным; перевод с алано-осетинского: уАСдан - АС - Я, Дан - являюсь;

САРмат – точный перевод с осетинского - мыслящая, переживающая голова; Не редко военачальник;

Английская форма обращения СЭР, это привнесённый САРматами термин. К такому выводу пришли не только некоторые британские исследователи.

А теперь рассмотрим следующие, очень интересные взаимосвязи о которых ты умалчиваешь:

МадАлон [взаг] - Мад-алон - Мад - Мать, Алон - Алан; Значение и перевод: Мадалон взаг - Аланский [Родной] материнский язык

То же самое применимо и здесь: ФыдАлон [взаг] - Фыд-алон - Фыд - отец (кстати по английски отец звучит как и по осетински - Фада), Алон - Алан; Значение и перевод: Фыдалон взаг - Аланский [Родной] отцовский язык

Фыдалон бæстæ - отцовская аланская страна, край, местность;

Cывалон - в переводе с Алано-осетинского - ребенок;

Далее: АвдАлон с Алоно-осетинского переводится как - Свободный;

И так далее..

Но и это конечно же не всё...!

«..Асы или Алане – нынешние Осетины.»

Герберштейн «Историко-Географические Известия о России». С.-Петербург, 1834г. Стр.325

Армянская историография описывает алан, именно под словом алан

Одним из ервых исследователей который предположил, что осетины являются потомками аланов был поляк Ян Потоцкий в 1805 году..

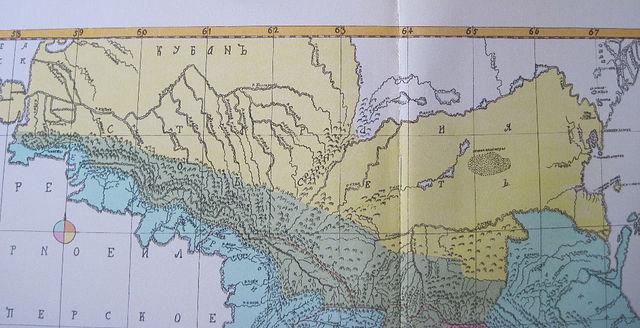

Вахушти, своей княжеской рукой рисует карту "Старой Овсетъ" Асетии-Алании, то есть прежней. Потом он рисует вторую карту, нынешней (на его время бытия) Осетии. Второй вариант повторяет ущелья современной Осетии + часть ущелий Балкарии.

А вот первый вы можете наблюдать сами в желтом цвете!

Аланы

Подобно тому как из слабеющей руки отца-воина выхватывает юноша меч и продолжает его дело, в последнее столетие до н.э. из среды полукочевого скифо-сарматского населения Северного Прикаспия, Дона и Предкавказья выделились энергичные аланы и понеслись на своих резвых конях на юг, а затем и на запад.

Как бы ведомые генетической памятью своих предков-скифов и сарматов, они совершали победоносные походы на Крым, Закавказье, Малую Азию, Мидию. Часть аланов вместе с гуннами приняла участие в Великом переселении народов и через Галлию, Испанию достигла Северной Африки. В это же время (первая половина I в. н.э.) другая часть аланов подошла к предгорьям Кавказа, где под их главенством образовалось мощное объединение аланских и местных кавказских племен, получившее название «Алания»-.

Происходит частичное оседание кочевников-аланов, которые начинают вести земледельческо-скотоводческое хозяйство.

Установлено, что в VIII-IX вв. у аланов зарождаются феодальные отношения, а сами они входят в состав Хазарского каганата. В IХ-Х вв. аланы создают раннефеодальное государство и играют важную роль во внешних связях Хазарии с Византией. Оттуда к ним проникает христианство.

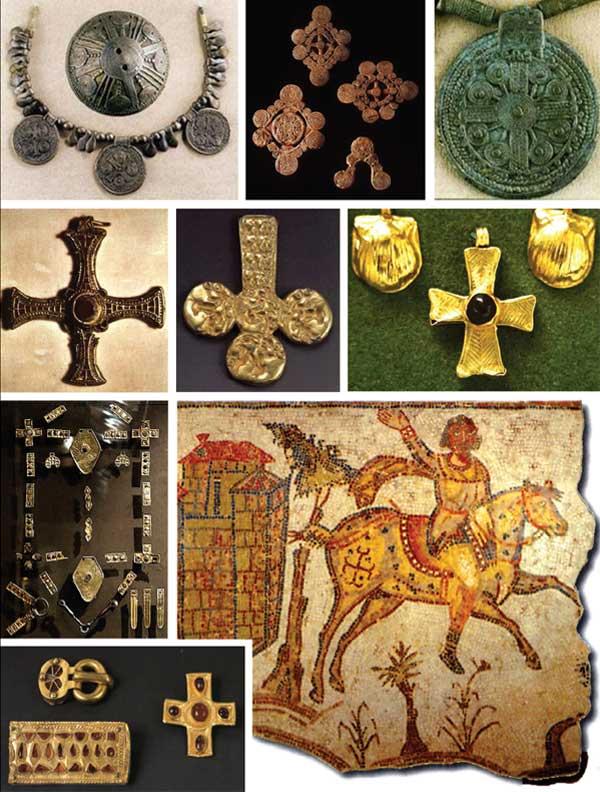

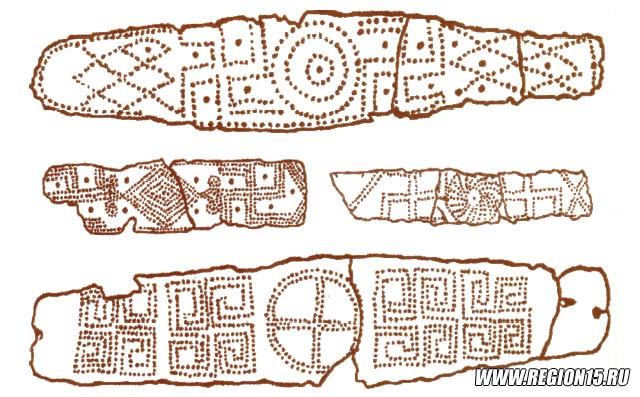

Средневековые аланы создали свое самобытное искусство. Они на камнях и тесаных плитах наносили специфические геометрические орнаменты и изображения животных и людей. Что касается прикладного искусства, то оно представлено в основном ювелирными изделиями из золота и серебра, камнями или стеклом, украшениями.

Обнаружив прямую преемственность по линии скифы — (сарматы) — аланы — осетины, ученые нашли ключи к раскрытию тайны загадочных во многом скифов и аланов.

***

***

Накануне Пятидесятницы пришли к нам некие Аланы, которые именуются там Аас..

Путешествие Де Рубрука

А это уже интересно, потому что. Ac – так обозначали себя Аланы в древности. Осетинский я – АЗ/АС. Асы - совр.название осетин. В древнеславянских летописях алан (осетин) называли Ясы, грузины осетин называли Оси (производное от Асы - Ас)

Название Алания произошло от племен, именуемых аланами, которые на их собственном языке называются «Ас». Они - христиане и были изгнаны и разорены татарами. Страна лежит на горах, на побережьях, на равнинах;

Барбаро

На левом берегу Терека находятся жилища народа, называющего себя осами (асами именно под этим имене в древности знали Алан). Другие соседи называют их осси (производное от Ас), а русские — осетинцами.

Ассы были, без сомнения, основным племенем теперешних осетин, которые и теперь еще населяют эту страну, называемую уже Плинием, а за ним и Моисеем Хоренским, местожительством Aссов.

Кстати в Грузии сохранилось и старое название осетин Асатиани, где явно просматривается осетинское асата и грузинское окончание ани. Таким образом грузинское название осы, овси могло возникнуть из того же корня. Отсюда и Ос-(АС)Багатар — Царь Ас-Алании (Осетии) — титул военного вождя алан.

Грузинское название «оси» или «овси» происходит от самоназвания части алан — «асы». Также армянское название алан — «осы», русское название алан — «ясы» и название родственного осетинам народа ясов происходят непосредственно от «асы»

Посетивший Кавказския страны И. Барбаро въ 1436 году, пишетъ, что «земля алланская, названа по имени народа Аллановъ, которые называются также Азами.» У Грузинцевъ, Турокъ и некоторыхъ Кавказскихъ племенъ они и теперь известны подъ названиемъ Осей.

Одинъ изъ русскихъ миссионеровъ, проживший у Осетинцевъ двадцать лътъ, разсказывалъ, что у нихъ были въ его время прозвания Алланъ. Нынешний осетинский языкъ также доказываетъ ихъ родство съ Алланами, какъ народомъ обширнаго индо-германскаго племени.»

Очерки Россiи. Вадим Пассекъ. Книга I. Стр.147. СанктПетербургъ, 1838г.

Аланы-осетины - союз кочевых сарматских ираноязычных племен, оказавшийся в поле зрения античных авторов в середине I в. н. э. Термин "алан" ( АS-Alan ) происходит от древнеиранского слова "ариана" aryāna- — «арийский», «благородный», популярного в этнонимике скифо-сарматского населения (Сарматы, Роксолане — родственное скифам кочевое племя). Аланы – II–IX вв. н.э. Во II в. н.э. К востоку от Дона сложился племенной союз, возглавленный одним из сарматских племён – аланами.

"На Кавказе, где в целом преобладает переднеазиатская раса, сталкиваются европейские и азиатские группы. Рыцарский народ осетин, потомки алан, отличается более высоким ростом, среди них 30% блондинов со светлыми глазами. При их иранском языке это неудивительно."

Ганс Ф. К. Гюнтер. КРАТКАЯ РАСОЛОГИЯ ЕВРОПЫ. 1925 г.

(Hans Friedrich Karl Günther (16. Februar 1891 in Freiburg im Breisgau; War ein Deutscher Eugeniker, der in der Weimarer Republik Rasseforscher. Zahlreichen Forschern gilt er neben Houston Stewart Chamberlain).

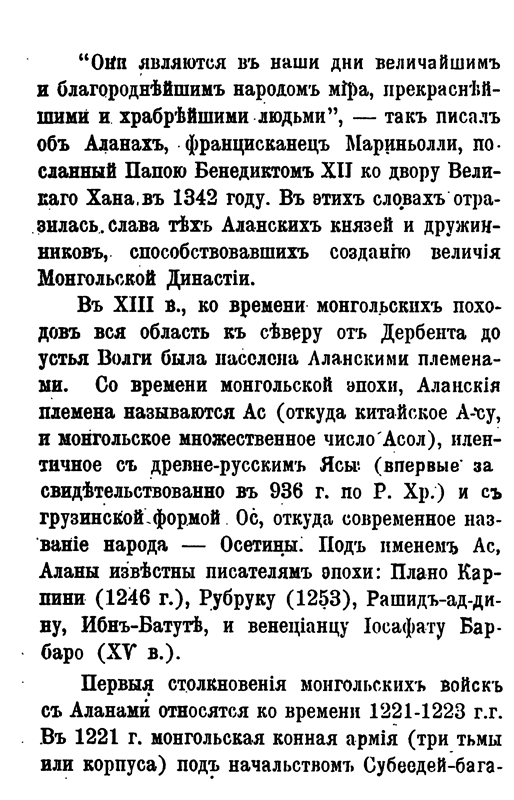

"Они являются в наши дни величайшим и благороднейшим народом мира, прекраснейшими и храбрейшими людьми", - так писал об Аланах францисканец Мариньолли.

Аланские племена называются Ас идентичное с древнерусским Ясы (впервые засвидетельствовано в 936 г. по Р. Хр.) и с грузинской формой Ос, откуда современное название народа - Осетины. Под именем Ас, Аланы известны писателям эпохи: Плано Карпини (1246 г.), Рубруку (1253 г.), Рашид-ад-дину, Ибн-Батуту и венецианцу Иосафату Барбаро (ХV в.). Из журнала "Осетия", Париж, 1933 год, апрель - май - июнь

В. А. Кузнецов. 1974 г.

Transcaucasia: Sketches of the nations and races. August Haxthausen (Freiherr von). London, 1854. Стр. 394: «Осетины, которые того же племени, что и аланы, ранее населявшие также склоны и равнины Кавказа, и управлялись своими царями, но в четырнадцатом веке они были изгнаны, и вынуждены уйти в горные укрытия».

Atlantis Encyclopedia. London, 1858. “The Iron or Osseti of the Caucasus are descendents of the Alani, one of the Sarmatian tribes.”

Что в переводе означает: Ироны, они же Оссети, на Кавказе являются потомками Аланов, одного из Cарматских племен.

Французская современная география от 1827 года:

ABRÈGE DE GÉOGRAPHIE MODERNE. PAR S. F. LACROIX. PARIS,1827, р.34

“Au nord des Géorgiens sont les Osseti, qui occupent :la partie moyenne du Caucase : ils se nomment eux - mêmes Iron, et leur pays Ironistan; les Géorgiens les appellent Osi ou Ovsni, et leur pays Osethi : cette dernière de'nomination a fait naître celle Osseti, sous laquelle ce peuple est connu en Europe. On est fondé à regarder les Osseti comme descendans des Mèdes et des Sarmates, me'diques des anciens , comme les As ou les Alains du moyen âge, comme les Iases des chroniques russes. Jadis les Osseti, franchissant le Caucase, s'étaient avancés jusqu'aux rives du Don 5 mais au treizième siècle , Batou-Khan , petit-fils de Gengis-Khan, les repoussa dans les montagnes.”

перевод на русский: «К северу от грузин находится Осетия, которая занимает срединную часть Кавказа. Они сами себя называют - Ирон, а страну свою Иронистан; грузины называют их Osi или Ovsni и Osethi: через которых Осетия соответственно известна в Европе. Есть основания полагать, что осетины потомки известных в древности мидийцев и сарматов, затем как аланы в средние века, которые йасы русских летописей. В прошлом осетины занимали место от Кавказа к берегам Дона, но в тринадцатом веке Бату-хан, внук Чингисхана, изгнал их в горы.»

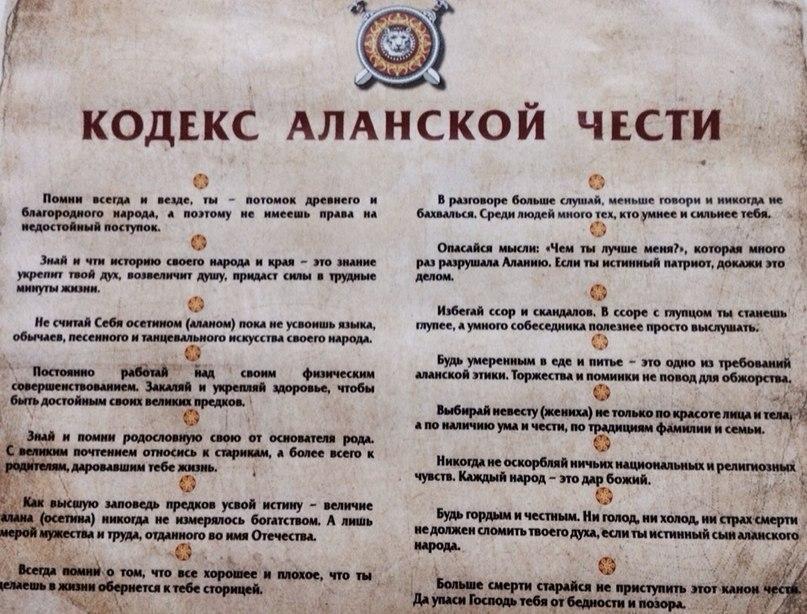

Древняя, традиционная Вера Ас-Осетин уже по определению является Уникальной (наверное поэтому она с каждым годом всё больше привлекает внимание как ученных, так и историков, философов и людей иных религиозных представителей ищущих - Истину...), которая прошла сквозь тысячелетия, Вера, которая отображает истинную парадигму Божественной концепции, той высокой морали, которая была дана человечеству для полноценного эволюционного развития на планете земля, та древне-осетинская религия, которая основана на незыблемых принципах Гармонии, Любви, Самосовершенствования, высокой Культуре, и так далее. Древняя, традиционная Вера Ас-Осетин столь удивительно многогранна, что начинает интересовать и мир науки...

Передача "Поговорим" Д.Б. Макеев об ОСЕТИНСКОЙ ВЕРА

Аланский след

https://www.youtube.com/watch?v=2XlUJ0ZhcfU

Молитва на осетинском языке

https://www.youtube.com/watch?v=1E9J5XDlM0A

Молитва старших на Рекоме

https://www.youtube.com/watch?v=18SboQETYqY

ÆВЗАДЖЫ КЪÆБИЦ. ÆРТÆ

https://www.youtube.com/watch?v=eop-nA-NEW0

Æртæ цымыдисаг нымæц у, стыр нысаниуæг ын ис ирон адæммæ, у бирæвæрсыг, уæларвон хъуыдыимæ баст, Хуыцауы комытæф æм хæццæ кæны. Нæ фыдæлтæй нын баззад æртæйы бындурыл амад æгъдæуттæ – нæ фынг у æртæкъахыг, æртæ кæрдзынæй куывдты æмæ чындзæхсæвты арæм Хуыцауы ном, дзуары бынмæ кувынмæ цæуæм æртæ æртæдзыхонимæ. Нарты кадджыты нæртон мыггæгтæ дæр уыдысты æртæ, стæй Хуыцау дæр Батрадзыл рæппæрста æртæ цæссыджы. Æртæйы æмсæр ма ирон адæм аргъ кæнынц нымæц «авд»-æн дæр Сакральная цифра в осетинском миропонимании. Чаще ее употребляют в молитвах, священнодействиях и в благословениях. На основе трехзначности построено множество традиций и обычаев: стол на трех ножках, с тремя пирогами возносят осетины молитвы к Богу на любых праздниках и торжествах, а в священнодействиях молятся с тремя треугольными пирогами. В нартских сказаниях нартов было три фамилии, Бог уронил три слезы после смерти Батрадза и множество примеров еще можно привести. Кроме трех, сакральной так же является цифра семь.

Сакральная эмблема триединства, являющиеся символом трёх древних ключевых АС-Аланских - осетинских Храмов (Святилищ)

К.Л. Хетагуров — поэма Хетаг (отрывок):

«Там, где Кубань, к черноморскому берегу

Войско Мамая аланы погнали…

Ровно неделю сражались без устали,

Орды разбитые в страхе бежали.

День же восьмой для аланов был радостным:

Недруги скрылись за их рубежами…

Вот возвращаются славные воины,

С ними добычи богатой немало…

Бяслан, Асланбек и Хетаг задумчивый — Трое храбрейших, три сына Инала...»

Имя Хетаг, может происходить от древне осетинского Хатиаг.

В осетинских Нартских сказаниях тоже зафиксирован хатиаг - ский язык. На нем могли разговаривать только нарты из военного рода Ахсартагатае, они разговаривали на хатиагском с хатиагами, матери их были из хатиагского рода.

Поэма писалась Коста Хетагуровым в конце 1890-х годов, но осталась незавершенной по причине тяжелой болезни, а затем скоропостижной смерти поэта в 1906 году. Работая над произведением, Коста проявил себя не только как поэт, но и в качестве историка, собирая и обрабатывая каждый сюжет из генеалогии своего рода. Интересно, что он уже тогда выдвинул гипотезу, согласно которой легендарный Хетаг происходил из военной аристократии прикубанских алан. В итоге на основе осетинских сказаний, исторических преданий и легенд была написана поэма, вошедшая в золотой фонд осетинский литературы..

Работая над поэмой «Хетаг», поэт вновь проявил себя как ищущий историк, скрупулезно собирая и проверяя каждый сюжет из генеалогии своего рода. Интересно, что он уже тогда выдвинул гипотезу, согласно которой легендарный Хетаг происходил из военной аристократии прикубанских алан: «Хетаг и его отец князь Инал происходили из алан и жили на р. Большой Зеленчук».

Книга Салагаевой "Коста Хетагуров и осетинское народное творчество"

впервые опубликован в 1927 году в альманахе ,,Зиу,, стр 51 ПОЭМА ХЕТАГ КАК БЫ САМОЕ ВЕСОМОЕ У КОСТА поэма Хетаг это произведение где так же упоминаются аланы как осетины.

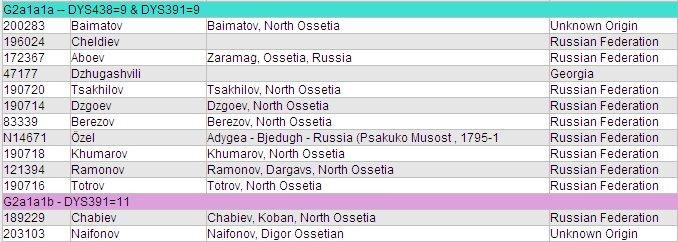

Для начала отметим (точнее напомним) что основная - главенствующая осетинская гаплогрупа это G2a1, которая полностью идентична гаплогруппе аланских и скифских захоронений (курганов), что установлено в результате тестирования осетин различных осетинских субэтносов таких как иронцы, дигорцы и южные осетины (что по сути cвоей есть один и тот же этнос) с анализом останков ДНК Алан, Скифов и Сарматов.

Aланы и асы — это этнонимы. AC – так обозначали себя Аланы-ас в древности. На осетинском Я – АЗ/АС. Асы — совр.название осетин (АСетин).

" Потомки Алан проявив большую жизненную стойкость, сохранили речь, происхождение которой легко объяснимо. В ней явно распознаются черты Скифского языка… Отсюда понятен растущий интерес к Осетинам, проявляемый с конца ХIХ в. лингвистами, историками, социологами, фольклористами и всеми, кто с какой либо точки зрения изучает все индоевропейское. "

Жорж Дюмезиль

Именно у осетин и, конечно, отчасти уже у их далеких предков сформировалось ядро нартовского эпоса и наметились его главные герои… В основе своей нартовский эпос – осетинский.

Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология, 1976.– С. 161.

«Пусть простят меня народы Кавказа, но нартский эпос принадлежит осетинам… Нартовский эпос заслуживает внимания, прежде всего, потому, что непосредственно отражает жизнь и душу народов – его носителей.»

Дюмезиль Ж.

Мы были единодушны (с Ж. Дюмезилем — прим. Ц. X.) признавая важность для европейской науки народа осетин, последних потомков скифов.

Эмиль Бенвенист

Особое внимание мировой науки давно привлекает осетинский язык, как уникальный остаток языка древних иранцев – скифов, сарматов и алан.

И. М. ДЬЯКОНОВ

Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои.

Николай Рерих

Уже в середине XIX века русский учёный В. Ф. Миллер писал:

“Можно теперь считать доказанной и общепринятой истиной, что маленькая народность осетин представляет собою последних потомков большого иранского племени, которое в средние века известно было как аланы, в древние — как сарматы и понтийские скифы".

С точки зрения Всеволода Миллера, чья этимология была поддержана Я. Харматтой (англ.)русск., Г. Бейли (англ.)русск., Р. Шмиттом (нем.)русск. и А. Кристолем, этноним «Ирон» восходит к др. иран. «arya» (*aryāna- — «арий», «благородный»)

Поскольку по сохранившимся преданиям многие осетинские фамилии и даже целые группы фамилий являются родственными, т.е. произошедшими от общего предка по мужской линии, одной из целей проекта является сравнение народных версий о происхождении с результатами генетических исследований. Важным результатом исследования стало подтверждение известного предания о происхождении большинства иронских фамилий от одного общего предка. Согласно преданиям, этим общим предком был легендарный Ос (Ас)-Багатар. Анализ результатов тестирования представителей многих фамилий, возводящих себя к Ос (Ас)-Багатару, показал, что почти все они относятся к одной и той же “Ос-Багатаровской”, ветви субклада G2a1. И результатом подтверждения о происхождении ряда фамилий нарского происхождения от Хетага. (Это такие фамилии, как Хетагуров, Губаев, Мамиев, Гиоев, Хасиев, Дзапаров, Атаров). Почти все протестированные потомки Хетага принадлежат к субкладу G2a1 (Хетаговской)

Поэма писалась Коста Хетагуровым в конце 1890-х годов, но осталась незавершенной по причине тяжелой болезни, а затем скоропостижной смерти поэта в 1906 году. Работая над произведением, Коста проявил себя не только как поэт, но и в качестве историка, собирая и обрабатывая каждый сюжет из генеалогии своего рода. Интересно, что он уже тогда выдвинул гипотезу, согласно которой легендарный Хетаг происходил из военной аристократии прикубанских алан. В итоге на основе осетинских сказаний, исторических преданий и легенд была написана поэма, вошедшая в золотой фонд осетинский литературы.

Так же интересен то что по данным YHRD, из 138 протестированных швейцарцев Базеля, 6 (или 4.3% населения) относятся к субкладу G2a1, причем один из них - Ос-Багатаровец, и еще один - из зеленой ветви. Один из базельцев оказался «Хетаговцем»

HE8JQ YHRD_Basel_Swiss_01 Basel, Switzerland Unknown Other - YHRD - -

GJ229 Berezov Ossetia, Russia G2a1* Family Tree DNA 23 7

CTF38 Dzgoev Ossetia, Russia G2a1a* Family Tree DNA 23 9

C8USB Ossetian_Modal_G2a1a Ossetia, Russia Unknown Family Tree DNA 19 5

XCSQS Gagloev Ossetia, Russia Unknown Family Tree DNA 19 6

6R6HV Ramonov Ossetia, Russia Unknown Family Tree DNA 19 7

C9JB3 Tsakhilov Ossetia, Russia Unknown Family Tree DNA 19 7

ENKNN Aboity Zaramag, Ossetia, Russia G (tested) Family Tree DNA 19 7

PHD23 Totrov Ossetia, Russia Unknown Family Tree DNA 19 7

5S7YQ YHRD_Basel_Swiss_02 Basel, Switzerland Unknown Other - YHRD

JHEC3 Naifonov North Ossetia, Russia G2a1a (tested) Family Tree DNA 19 5

CPAAE YHRD_Basel_Swiss_03 Basel, Switzerland Unknown Other - YHRD - -

ZNAFX Chabiev Koban, Ossetia, Russia G2a1a* Family Tree DNA 23 10

XSUCB YHRD_Basel_Swiss_04 Basel, Switzerland Unknown Other - YHRD - -

5S7YQ YHRD_Basel_Swiss_02 Basel, Switzerland Unknown Other - YHRD 22 9

ZSF7H Chechen (Dagestan)-Modal-G2a1a Dagestan, Russia G2a1a* Other - Other 17 5

9JTVF YHRD_Basel_Swiss_05 Basel, Switzerland Unknown Other - YHRD - -

QEB7P Kokaev Ossetia, Russia G2a1a* Family Tree DNA 23 8

ZNAFX Chabiev Koban, Ossetia, Russia G2a1a* Family Tree DNA 23 8

6HPKU G2a1a Modal Unknown G2a1a* Other - Calculated 19 5

P25JM Abaev North Ossetia, Russia Unknown Family Tree DNA 19 6

3NSJM YHRD_Liaoning_China_Xibe_01 Unknown Unknown Other - Other - YHRD 12 1

CN3TR YHRD_Lausanne_Swiss Lausanne, Switzerland Unknown Other - YHRD

CGM9R YHRD_Gansu_China_H2 Gansu, China Unknown Other - YHRD 17 9

2PWY4 Iranian_11AQ106 Iran Unknown Other 17 9

J4N9W YHRD_Basel_Swiss_06 Basel, Switzerland Unknown Other - YHRD - -

GJ229 Berezov Ossetia, Russia G2a1* Family Tree DNA 23 10

CPAAE YHRD_Basel_Swiss_03 Basel, Switzerland Unknown Other - YHRD 23 10

ZDVM9 Szentes Transylvania, Hungary Unknown Family Tree DNA 19 6

2CWYZ YHRD_Alicante_Spanish_02 Alicante, Spain Unknown Other - YHRD 17 5

DD83T YHRD_Gansu_China_H1 Gansu, China Unknown Other - YHRD 17 5

Гаплогруппа G2a1 типична для северо-западного и центрального Кавказа, и проявляется в двух основных субкладах – G2a1. У осетин например, G2a1 преобладает составляет около 90% и более от всех носителей гаплогруппы G.

G2a1 это согласно многочисленным исследованиям гаплогруппа Скифов, Сарматов и Алан которые как показывают вековые исследования являются прямыми предками осетин, что является окончательно установленным фактом мировой академической наукой… Cкелетные остатки носителей этой гаплогруппы (G2a) десятками находят в захоронениях Западной и Центральной Европы – Испании, Франции, Германии с датировками более 7000 лет назад.

К примеру известный в мире генетик Рэй Бэнкс четко показал происхождение гаплогруппы G2a и тем более прояснил причину ее наличия у осетин. Гаплогруппа 10 останков зубов из древнего аланского поселения дала результат = G2a1a

G2a1a зафиксировано как раз по пути исторического передвижения алан по Европе. Они пришли в Европу более 7000 тысяч лет назад. 7000 тысяч лет назад G появляются в Европе. В неолите предки осетин доминировали на европейском континенте с максимальной концентрацией в Альпах.

Сегодня, G2 наиболее часто встречается и в Европе. Одна карта распространения этой гаплогруппы показывает концентрацию в центральной Италии, распространяя на север, в швейцарских Альпах.

«Эци»

Y-ДНК: G2a

Ледяная мумия человека эпохи халколита, обнаруженная в 1991 году в Тирольских Альпах (Австрия) на леднике Симилаун в долине Эцталь на высоте 3200 метров в результате сильного таяния льда. Возраст мумии, определенный радиоуглеродным методом, составляет примерно 5300 лет. В Австрии по месту обнаружения мумию называют «Эци».

Робертины

Y-ДНК: G2a1

Генрих IV, Людовик XVI, а вероятно, и весь род Робертинов, берущий начало от Роберта Сильного (G2a1c2a1)

Ричард III

Y-ДНК: G2-P287

Ричард III и возможно вся династия плантагенетов принадлежали к гаплогруппе G2-P287+. Тестировалось наличие только G-M201, и G2-P287.

Сталин

Y-ДНК: G2a1a1

Внук Сталина — театральный режиссёр А. В. Бурдонский — согласился сдать образец ДНК. Анализ показал ДНК Иосифа Виссарионовича принадлежит к гаплогруппе G2a1. Самая высокая частота G2а у алан-осетин.

СТАЛИН ПО ФАКТУ ТРИЖДЫ СПАС РУССКИЙ НАРОД И ВСЕ КОРЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ...

"Я встаю рано утром и молюсь, что бы Сталин был жив и здоров. Только Сталин может спасти мир." Уинстон Черчилль. 1943 год

https://justpaste.it/17lbn

***

Так же интересны исследования В.В. Ильинского — сотрудника Института общей генетики РАН. Донско-Донецкие Аланы Катакомбного обряда VIII века. Для анализа аланского палео-ДНК на уровне гаплогрупп были отобраны 12 образцов человеческих зубов и фрагментов костей из катакомбных могильников. В итоге, в 6 образцах была обнаружена гаплогруппа G2 и в 6 образцах — женская гаплогруппа I. Ученые отмечают, что на Северном Кавказе, с территорией которого связаны своим происхождением донские аланы, G2 встречаются в виде двух ветвей у осетин (G2a1).

Во время великого переселения народов в IV—V вв. н. э. часть алан прошла через всю Европу до Франции и Испании. Французское имя Alajn, английское Alan — наследие того времени.

Невольно сравниваешь обширную территорию от Алтая на востоке до Дуная на западе, которую занимали скифо-сарматские племена в I тысячелетии до н. а., с несколькими узкими ущельями, в которых застает осетин XVIII век. Это ли не богатая пища для размышлении о превратностях судьбы! Бывает так, что растение, покрывавшее в прошлом огромные пространства, сохраняется только на небольшом клочке земли. Такова, например, реликтовая сосновая роща в Пицунде, в Абхазии.

Таким вот реликтом скифского мира являются осетины на Кавказе. Что же сохранили они от своего далекого прошлого? Два бесценных сокровища: язык и эпос…

В Британии римлянами в качестве наемников использовались ираноязычные сарматы, родственный скифам и аланам народ. В 175 году н.э. император Марк Аврелий нанял 8000 наемников-сарматов, из которых 5500 было направлено в Британию. После окончания службы в римской армии, сарматы, в отличие от других солдат auxilia, не могли вернутся на родину, так как она находилась за границами империи. Судя по всему, сарматские «военные поселения» продолжали существовать в течение всего 3-го века. В 17 веке в графстве Ланкашир были найдены надгробия с упоминанием сарматов. По словам византийского автора XV в. Лаорника Халкакондиласа: «В эпоху поздней империи военные поселения сармат зарегистрированы даже на территории Англии»…

***

Гаглойти З.Д. - Осетинские фамилии и личные имена (2005)

Кроме того, уже полтора века известно, что скифы исчезли не бесследно: их последними потомками являются через алан кавказцы-осетины.

Жорж Дюмезиль

Мы были единодушны (с Ж. Дюмезилем — прим. Ц. X.) признавая важность для европейской науки народа осетин, последних потомков скифов.

Эмиль Бенвенист

"Благодарю Бога за то,что ему угодно было сдружить меня с осетинами и под турецкими пулями доставить возможность уважать их храбрые и благородные сердца."

Генерал И.Тутолмин.

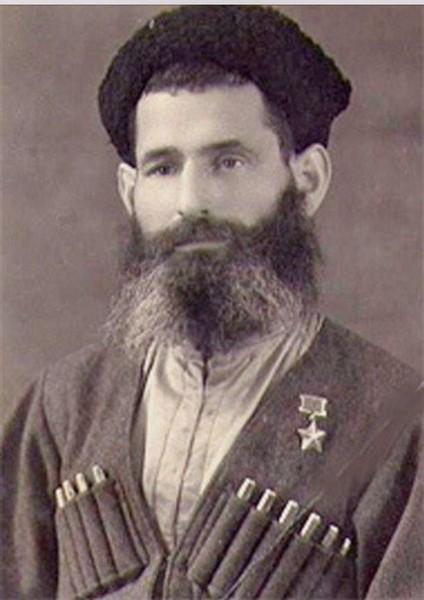

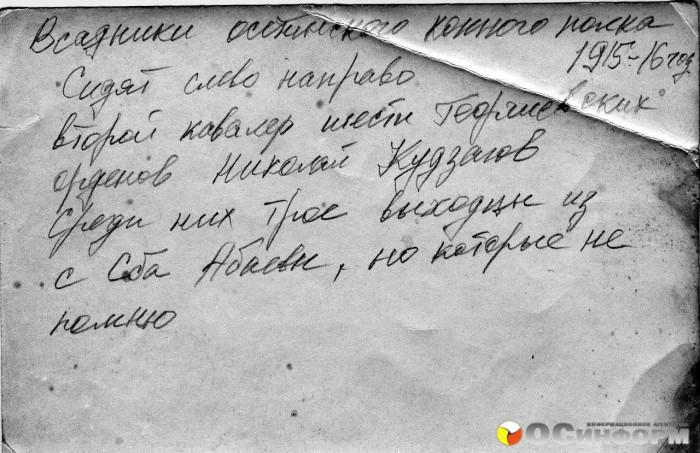

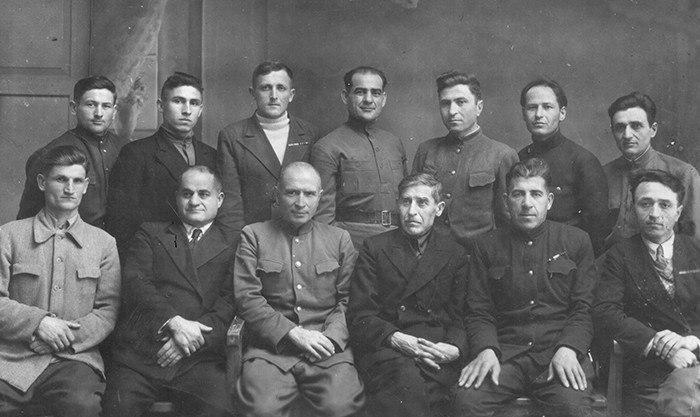

Осетины - кавалеры ордена Святого Георгия

http://historicalchroniclesarenotforgott.blogspot.com/p/blog-page_29.html

***

О Аланах-Асетинах люди об Осетинах

«Осетины особенно бесстрашны и закалены как спартанцы. Договариваться с ними - политическая необходимость» Ф. Фрейганг

"Но что во Владикавказе поражает более всего приезжего из России, так это типы настоящих горцев. Иной и одет бедно, и лошадь-то у него не Бог весть чего стоит, а вся фигура всадника, с его оригинальной посадкой, закутанного в башлык, в бурке, надетой на бок, с винтовкой за плечами, шашкой и кинжалом,— так и просится на картину." М. Владыкин. 1885 г.

«Осетин сразу не отличишь от черкесов. Но зато эта кавалерия навела панический страх на все ряды турецкой кавалерии, с тех пор как появилась за рекой. После 2-3 стычек с черкесами и регулярной турецкой кавалерией она достигла того, что ни один черкес и ни один турецкий всадник не осмеливаются отъехать за версту в сторону Софийского шоссе «

Князь Л.В Шаховский

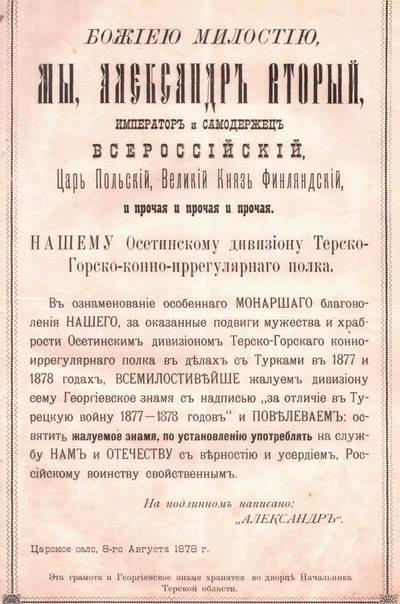

Из телеграммы Главнокомандующего Дунайской армией, великого князя Николая Николаевича (брат царя),наместнику Кавказа.

«С разрешения государя пишу тебе просьбу выслать осетин, сколько можно, с лошадьми- осетины герои, каких мало, дай мне их побольше. Прошу выслать как можно скорее. Осетины так работали, что буду просить им Георгиевского знамени.»

«Вообще,поведение осетинского дивизиона по беспримерному самоотвержению и рыцарской храбрости выше всякой похвалы» Генерал М.Д Скобелев

«Не успели мы сняться с бивака, как нас обогнали осетины, назначенные в авангард. Не стесняясь ни оврагами, ни канавами, ни кустами, ни камнями, они тихо обскакали нас по сторонам дороги и живо скрылись впереди. Все это был больше народ молодой, но встречались между ними и седоволосые старцы, бывалые, закаленные... Осетин ловок, глаз у него зоркий, любит свою лошадь, редко натрет ей спину и сам довольствуется малым, всегда молчалив, не хвастлив.» Полковник А. Берс

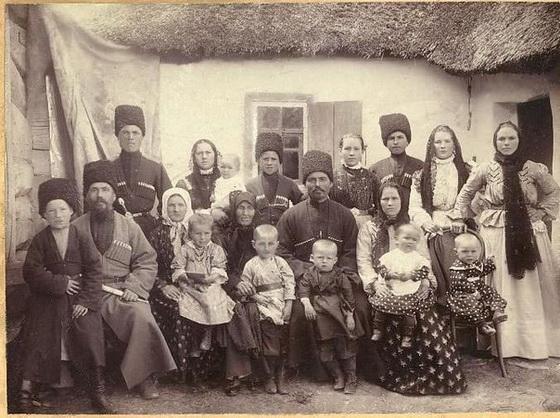

«Осетины довольно хорошо сложены, сильные, крепкие, они обычно среднего роста; рост мужчин бывает лишь пять футов и два-четыре дюйма. Они редко бывают толстые, но обычно плотные; они бесхитростные, особенно это относится к женщинам. Они очень выделяются среди соседей своей внешностью, которая очень схожа с внешним видом европейцев. У осетин очень часто встречаются голубые глаза и светлые или рыжие волосы, темноволосых там очень мало; это здоровая и плодовитая раса». И. Бларамберг

«Осетины крепки физически, прекрасные ходоки по горам, высоки ростом, с правильно развитой грудной клеткой, обладают хорошими умственными способностями и даром слова.» К. Ляхов. 1902 г.

Ш. Казиев, И. Карпеев — Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке[34]:

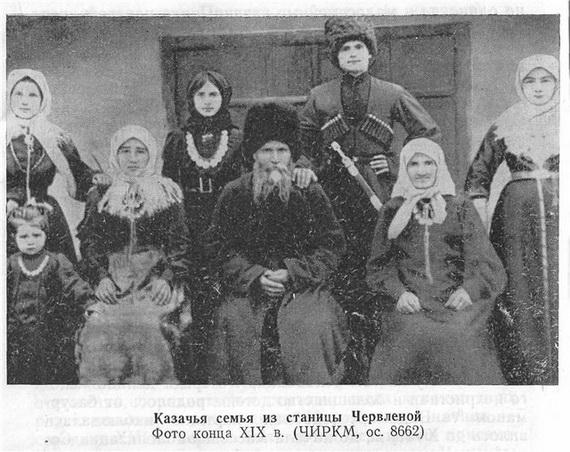

«Осетины, живущие в горах, обычно одевались в ермолку из грубого сукна, черкеску до колен из такого же сукна, с газырями. Черкеску надевали на голое тело. По праздникам черкеска была более тонкая и длинная. На ноги надевали суконные штаны, ноговицы, кожаную обувь «арчита» с ремешковым переплетом. Зимой осетины носили теплые войлочные чувяки до колен, «дзабырта». Рубаха встречалась крайне редко, у представителей богатых фамилий, и то часто по одной на семью. Члены семьи пользовались рубахой по очереди, надевая её на праздники. Бурки тоже были редки. Вместо неё надевали полушубок. На поясе осетины носили кинжал, по сторонам — пистолеты, через плечо висела шашка, на спине — винтовка, часто в чехле из медвежьей шкуры или белого козла. Женщины одевались лучше, но в основном тоже небогато. Бедные осетины, живущие в горах, надевали богатую одежду лишь на похороны».

«В общем антропология осетин значительно отличается от антропологии других народов Кавказа; часто встречаются светлые волосы и серые или голубые глаза. Осетины высокого роста и сухощавы… Тело осетин здоровое и сильное». Е. Зичи

Ю. Клапорт. 1807—1808 гг.[36]

«Осетины являются довольно стройными людьми, крепкими и сильными, обычно среднего роста: мужчины достигают 5 футов 2—4 дюймов. Осетины не толстые, но жилистые и широк

О себе:не толстые, но жилистые и широкие, в особенности женщины. Они отличаются от своих соседей преимущественно чертами лица, цветом волос и глаз, которые напоминают европейцев. Среди осетин часто встречаются голубые глаза, светлые и каштановые волосы; чёрные волосы не встречаются почти никогда. Они здоровые люди и имеют большое потомство».

Л. Штедер. 1781 г. (24, с. 33, 38)

«Гостя (кунака) осетин защищает как самого себя и погибает скорее сам, чем уступит врагу его тело; он берет на себя кровную месть за него... Они щедры, делят свое пропитание между нуждающимися, услужливы, не отказывают просящему другу. Гостя они принимают со следующими словами: «Мой дом — твой дом; я и все мое — твое». С тем, кто находится под их защитой, они обращаются как с родственником и не отдают беглецов.»

М. Вагнер. 1850 г.[37]

«Разговаривая однажды в Тифлисе с одним осетином, я сказал ему, что среди учёных Германии распространено мнение, что мы, немцы, одной расы с осетинами и наши предки в прежние времена населяли Кавказские горы. В ответ осетин крепко высмеял меня; он был очень красивым человеком с черкесским орлиным профилем; с ним согласился стоявший рядом со мной образованный русский. Как раз мимо проходил вюртембергский крестьянин из колонии Мариенфельд. Неуклюжая фигура этого немца, его широкое лицо с сонливым выражением и покачивающаяся походка резко отличались от гибкой прекрасной фигуры кавказца. «Как это может быть,— воскликнул русский,— чтобы вы были таким безрассудным и признавали два народа такого различного типа, принадлежащими к одной расе? Нет, предки этих двух людей так же могли вылететь из одного гнезда, как сокол и индюк. Видите, этот осетин и тот немец занимаются одинаковыми работами, они обрабатывают поля и пасут стада. Пошлите ваших крестьян на высокие горы и нарядите всех в кавказскую одежду, все-таки никогда из них не выйдет осетин… Даже через тысячу лет можно будет за милю отличить их правнуков».

Генрих Клапрот, немецкий академик (1807 год):

«…Селения которых здесь много, расположены на поросших травой возвышенностях, а некоторые в нижней части долины. Они напоминают замки или крепости, потому что каждый дом имеет значительную башню или укрепление и многие из них и высокие каменные ограды. Наши спутники тщательно избегали большинства селений, в особенности их башни, так как из них, как они говорили, часто сосед стреляет в соседа из-за вспыхнувшей ссоры… но так как у сопровождавших нас осетин в долине много родственников, которые будут нас защищать и в случае необходимости мстить за нас, если на нас нападут, то они в состоянии обеспечить нам безопасный путь.

…Осетины пользуются серой для изготовления пороха, который отличного качества и силы. Способ приготовления нам не захотели показать… именно из-за недоверия; мы узнали лишь, что в зависимости от степени крепости пороха, выбирают специальные деревья для получения угля и в случае необходимости меняют соотношение компонентов смеси.

Несмотря на большую нужду, угнетающую осетин живущих в высоких горах, они все-таки предпочитают свои негостеприимные скалы красивым долинам у подножья Кавказа. На вопрос о том, почему они не поселяются там, где они могли бы под защитой русских спокойно и совершенно свободно от всяких налогов выгодно пользоваться прекрасными полями и лугами, они отвечают достаточно тонко: «Воздух, видите ли, там для них вреден, они привыкли к незначительной жаре, так же как к небольшому количеству хлеба и живут у себя в горах более здоровыми и довольными». Любовь к полной свободе, антипатия ко всякой зависимости, государственному устройству… все это заставляет их с радостью предпочитать нужду зажиточности».

И так далее...

***

Медицина в Нартском обществе

Как известно, нартыбольшую часть жизни проводили в походах, на охоте, участвовали в войнах, набегах, подвергались воздействию природных стихий, погодных катаклизмов... При этом они получали ранения, переломы, травмы, переносили самые различные болезни, подвергались эпидемиям. Поэтому в их среде, несомненно, были те, кто преуспел во врачевании, владел секретами лечения различных заболеваний, избавлял от переломов, вывихов, кровотечений, других повреждений организма. Вне всякого сомнения, секретами медицины помимо непосредственно небожителей владели также и некоторые нарты, в первую очередь Сатана и Сырдон. Знахари, врачеватели, ведуны и прорицатели пользовались у предков осетин, как и у всех древних народов, особым почетом, их имена передавались из поколения в поколение, о них есть свидетельства в различных письменных источниках. Еще в XIX веке русский этнограф К. Борисевич писал: «В чем действительно осетины мастера своего дела – так это по части хирургии и всяких операций. Любые раны, переломы костей и т.п. излечиваются ими более блестяще, чем опытными хирургами, в некоторых случаях их искусство превосходило даже знания специалистов-хирургов». Стоит ли говорить, что это мастерство, традиции берут начало с глубокой древности…

Источник: http://respublikarso.org/culture/1657-medicina-v-nartskom-obschestve.html

***

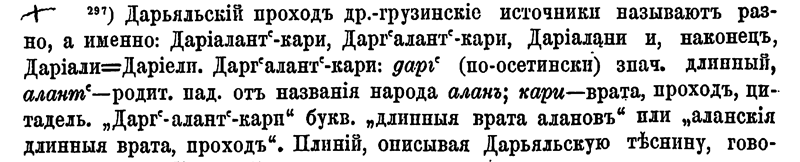

Аланы нашли свою прародину на Алтае

Съемочная группа «Нарт-Арт Студии» из Владикавказа в составе режиссера и продюсера Темины Туаевой, оператора Султана Цориева и профессора, доктора исторических наук Николая Лысенко прибыла в Республику Алтай для съемок эпизодов фильма «Аланы. Путь с востока». Этот фильм посвящен аланскому феномену в европейской истории, теме единства исторических судеб и неразрывности культурных связей народов Европы и России.

Как считает Николай Лысенко, аланы сформировались в Восточном Тянь-Шане, на стыке хребта Алтын-Таг и гор Алтая. Именно отсюда аланы пошли на запад. «Мы хотим вернуться к пазырыкскому наследию, снять археологические памятники, увидеть, ощутить ту ярко выраженную мощь и передать ее через фильм. Наша культура напрямую связана с алтайской. Наша прародина – Алтай».

По словам Темины Туаевой, тема Алтая займет в фильме «Аланы. Путь с востока» существенное место. Поэтому программа пребывания съемочной группы очень обширная. Первые панорамные кадры они уже сделали в Горно-Алтайске с горы Тугая. Далее планируется поездка по районам республики. «У меня родственное чувство к Алтаю, я испытываю восторг и восхищение, глядя на каждого жителя этой благословенной земли», — сказал Султан Цориев.

Съемки фильма планируется завершить в ноябре и уже к весне следующего года закончить монтаж, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

«Нарт-Арт Студия» выпустила 44 документальных фильма, среди них «Граждане Беслана», «Венгерская Алания», «Кто ты, король Артур?», «Забытая победа».

Отметим, не только аланы считают Алтай своей прародиной. Уже на протяжении более десяти лет тюркские народы заявляют, что их исторические корни находятся в Горном Алтае. На въезде в Республику Алтай при поддержке властей и бизнесменов из Татарстана установлен памятный знак «Алтай – колыбель тюрков».

Аланы — ираноязычные племена сарматского происхождения. Прямыми потомками алан являются осетины. Осознание этого родства повлияло на национальное самосознание осетин: отсюда и название Республики Северная Осетия — Алания, весьма популярные у осетин мужские и женские имена: Алан, Алана, Амага, Сармат. Аланская идентичность имеет большое значение также для ряда других народов Северного Кавказа, на территории расселения которых сохранились памятники аланской культуры.

***

Источник: https://vk.com/ossetia_ayden

***

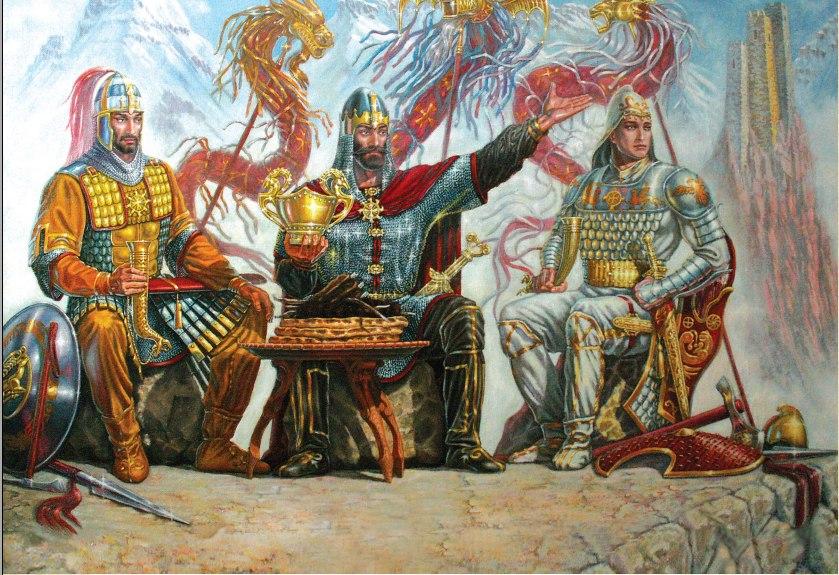

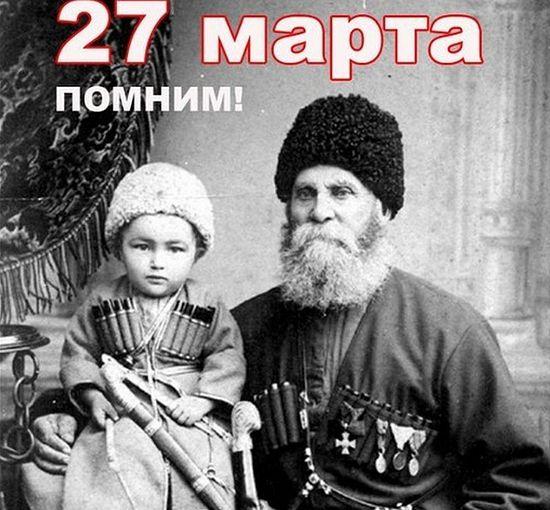

Ос-Багатар. Попытка возрождения Алании

В истории Осетии всегда были периоды, когда страна и народ находились на грани исчезновения. Это нашествие гуннов и монголо-татар, это эпидемия XVII века и карательные экспедиции последующего столетия, это геноцид 1920 года и нашествие грузинских фашистов в новое время. Территория и население сокращались до минимума гибли ремесленные и культурные центры, терялась письменность. Но высшие силы всегда останавливали губительную волну у невидимой черты. И после этого вновь начиналось возрождение.

В судьбе народа всегда значимую роль играют отдельные личности, в руки которых Бог вручает силы и возможности для того, чтобы народ и страна могли вновь обрести свое могущество. В XIIIвеке мир средневековья подвергся величайшему испытанию – нашествию орд Чингисхана. Под ударами свирепых кочевников пала Китайская империя, среднеазиатские ханства, русские княжества, монгольская конница вытоптала европейские степи… Были разрушены и основы средневекового Аланского государства: сожжены десятки городов и сотни селений, разорены сельскохозяйственные угодья, которые превратились в пастбища для монгольских коней и скота, погибли или были уведены в рабство сотни тысяч людей, среди которых были просветители и мастера. Равнинная часть постепенно обезлюдела, только в предгорной и горной части сохранились очаги аланского населения. Экономика и культура страны, ее государственность были подорваны. Алания окончательно распалась на отдельные области, находящиеся в той или иной степени в вассальной зависимости от монголо-татарской Орды.

Конечно, народ и его вожди не могли мириться со злым роком. Возрождение Отечества всегда оставалось важной частью национального самосознания. Упорство алан в попытках вернуть хотя бы часть северокавказской равнины объясняется желанием восстановить основы государственности. На Центральном Кавказе это невозможно без равнинной территориально-хозяйственной базы и городских центров. Чтобы не допустить новых выступлений, татары ввели на аланскую равнину дополнительный тумен (десятитысячный корпус). Французский монах Вильгельм де Рубрук, посетивший Аланию в 1253 г., писал: «Аланы в этих горах все еще не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха (монгольский правитель - ред.) двоим надлежало караулить горные ущелья, чтобы аланы не выходили из гор для похищения их стад на равнине…». Вскоре Алания была включена в личные владения хана и стала местом его летней ставки. Понятно, что при таком «соседстве», ни о каком национально-государственном строительстве не могло быть и речи.

Неудачи на севере заставили аланскую элиту сосредоточить центр своей борьбы в Закавказье. Эти планы во многом опирались на все возрастающие противоречия в среде монгольского военно-административного объединения – Золотой Орды. Наследники Чингисхана начали делить его империю, что неизбежно приводило к трениям, переходящим зачастую к вооруженным стычкам. Нужно было только умело использовать эти про-

тиворечия. А для этого были необходимы обстоятельства и люди, могущие этими обстоятельствами воспользоваться.

Исторические предания донесли до насимя и деяния осетинского военного и политического деятеля Ос-Багатара. Являясь владетелем стратегического Алагирского ущелья, он смог достаточно долгое время сохранить самостоятельность от монгольских правителей. Этому способствовали не только труднодоступность ущелья, но и наличие больших запасов золотоносных руд. «Руды золота и серебра имею в таком обилии, как вода» – гласит надпись на стене часовни в селе Нузал, где, как предполагают, и погребен этот легендарный предводитель. Очевидно, что наличие таких «золото-валютных» запасов позволяло откупаться от монгольских мурз. Эти же средства давали возможность и для осуществления главного плана – возрождения Алании.

Ос-Багатар несомненно понимал, что эту сложную задачу невозможно решить только военными и дипломатическими методами. Важно было собрать и нацелить на новые свершения сам народ. А сделать это было непросто. Механизмы консолидации аланского общества в значительной степени были разрушены во время военного вторжения. Не сохранилось ни одного общенационального института. Самоорганизация существовала только в виде отдельных ущельных сегментов и в изолированном состоянии. Аланские князья, все еще удерживающие власть в предгорной и горной зоне Алании не были связаны едиными общественно-социальными связями. Каждый жил и выживал по отдельности. Поэтому было важно объединить разрозненный народ Алании. Вселить в сердца людей надежду и уверенность в то, что страна непременно возродится. Труды по собиранию народа оказались успешными. Однако обстановка вокруг страны была непростой. На Северном Кавказе все еще были сильны позиции монгольского хана Берке, в Закавказье активно утверждался другой монгольский предводитель ильхан Хулагу.

В то время ни одному правителю нельзя было существовать без прямой или косвенной поддержки монгольской власти. В ответ требовалось внешнее проявление покорности и сбор фиксированного объема дани. Все остальное не особенно волновало людей, периодически сменявшихся в ханских юртах. Поэтому сквозь пальцы монгольские ханы смотрели и на региональный передел власти. Надо было только одной из сторон добиться большего расположения монгольского властителя. Поэтому русские князья при формальном господстве монголов могли отнимать друг у друга вотчины, выжигать города и деревни, угонять соотечественников в рабство. То же самое происходило и на территории современной Грузии, где владетельные князья-азнауры в борьбе за власть использовали не только покровительство монгольских ильханов, но и монгольские войска. В конце-концов, монгольской ставке в Золотой Орде было все равно, кто привезет ежегодную дань к ханскому двору. Такова была реальность тех лет, и Ос-Багатар решил использовать эту систему.

В этот период представители монгольской династии Хулагидов вели борьбу за утверждение своей власти на территории, которую на сегодняшний день частично занимает современная Грузия. Этим решил воспользоваться Ос-Багатар, поддержав их усилия. К этому времени в его владениях было установлено внутреннее равновесие, народ и знать были организованы на возрождение могущества страны, золотые и серебряные рудники давали возможность для материального обеспечения военной кампании, дипломатические связи со ставкой монголов также были успешно налажены.

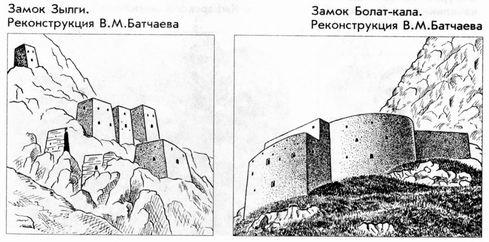

База для возрождения части страны на южном склоне Кавказского хребта у Ос-Багатара имелась. Здесь, на территории современной Южной Осетии, уже с IV века существовали аланские укрепленные пункты. Так, рядом с селением Едыс Дзауского района существовал один из аланских городов, известный в исторической науке как «Царциаты Калак». Союзниками Ос-Багатара были и Ксанские эриставы, сами являвшиеся выходцами из аланской среды и занимавшие важное место в военно-политической среде грузинской знати.

Одним из первых успехов Ос-Багатара был захват стратегических пунктов в грузинских исторических областях Раче и Имерети, для того, чтобы обеспечить контроль над горными перевалами из Алании в Грузию. Здесь было основано несколько крепостей. Развалины одной из них на берегу реки Риони и сегодня, по прошествии семисот лет, известны у грузин под названием «Ос-Багатрис дзегли» (букв. крепость Ос-Багатара), что несомненно свидетельствует о том значении, которое эти события имели в истории края. В течение нескольких лет в сфере влияния Ос-Багатара оказалась значительная территория. При этом в ее состав помимо северо-осетинских владений входила не только современная Южная Осетия, но и территория известная у осетин как «Южная Осетия от Они до Душети». В подтверждении последнего говорит не только указанное выше предание, сохранившееся в памяти самих грузин в Раче и Имерети, но и находки аланских захоронений в районе города Душети. Именно в таких границах Южная Осетия понималась вплоть до 1922 года, когда была образована Юго-Осетинская Автономная область и часть национальной территории (на западе и востоке) оказались за границами страны.

В 1292 г. аланы во главе с царем Ос-Багатаром заняли город-крепость Гори с прилегающими землями, крепостями и поселениями. Он сделал своим союзником Ксанского эристава Шалву, и умело использовал борьбу между монгольскими ильханами из династии Хулагидов за грузинский престол. К независимой горной Алании была возвращена территория Закавказской равнины вплоть до реки Куры и южная граница Алании вновь обозначилась современным городом Мцхета. Впрочем, эта территория традиционно входила в сферу интересов скифо-аланского мира. Попеременно в Закавказье отмечается господство скифов и аланов. Но только при Ос-Бага-таре это присутствие обретает форму государственности.

Таким образом, значительные территории от Кавказского хребта до современного города Мцхета стали основой возрождения новой Закавказской Алании. Эти земли осваивали не только аланы, населявшие территорию современной Южной Осетии, но и тысячи их соплеменников, прибывающие из разоренной северокавказской Алании. Понятно, что и аланское духовенство, которое покинуло прежние христианские центры, думало о возрождении своих храмов. И культовые сооружения вскоре стали возникать по всей территории Закавказской Алании. Тем более, что здесь еще с V-VIвеков уже существовали аланские христианские центры. (Один только духовный комплекс в Мцхета, который сами грузины еще в начале прошлого века называли не иначе как Осетицховели (буквально «житие осетин»), а в последние годы официально переиначили на «Светицховели», чего стоит. Возвышающийся над Мцхета аланский монастырь, который в Грузии давно уже именуют не иначе как символ средневековой Грузии и называют на свой вариант Джвари (производное от осетинского дзуар), также является одним из составляющих религиозного комплекса Осетицховели – ред.).

В 1306 г. при загадочных обстоятельствах Ос-Багатар погибает. Причиныэтой таинственной смерти до сих пор не установлены. Хроники говорят об этом скупо и туманно: «…Ос-Багатар помер».

Можно предположить, что он был отравлен. Такой подход при решении «кадрового» вопроса был обычен для грузинской и монгольской знати. Усиление осетинского влияния не могло не беспокоить монгольских ханов, которые предпочитали иметь нескольких слабых и враждующих между собой владетелей, чем одного, но сильного. А Ос-Багатар фактически создав новое государство, мог при определенных обстоятельствах начать вести уже и независимую политику. В это же время на грузинском престоле утверждается молодой царь Георгий V, для которого аланский фактор представлял серьезную угрозу. Именно после смерти аланского предводителя этот грузинский царь, объединив своих вассалов, и войдя в союз с очередным монгольским ханом, смог достичь первых успехов в борьбе с аланами-осетинами.

Ос-Багатар был похоронен в Нузале, знаменитая Нузальская часовня является мавзолеем над его могилой. В общеосетинском святилище Реком (у селения Цей Алагирского общества) хранились боевые доспехи Ос-Багатара, как особая, священная реликвия.

После смерти Ос-Багатара на протяжении множества веков неизвестно более попыток возродить Аланскую державу. К тому же вскоре началось вторжение Тимура, которое привело Аланию к окончательной катастрофе и потере не только большей части национальной территории и населения, но и затуханию культуры. На несколько столетий Алания впала в забвение и небытие. Однако наследие великого деятеля не кануло в историю. Сегодня южные осетины фактически живут на территории, пусть и заметно усеченной, которая оформилась в границах, утвержденных этим великим политическим и военным деятелем. Ос-Багатар был одним из первых осетинских правителей, который понял, что для достижения успеха государственного строительства необходимы не только военная сила и материальные ресурсы, но и национальный дух. И самое важное то, что для достижения этого он действовал целенаправленно и осознанно. Не призывами, а конкретными планами, направленными, в том числе, и на консолидации народа на основе общенациональных целей.

Роберт Кулумбегов

В оформлении материала использована Репродукция картины Григория Котаева «Ос-Багатар»

Источник: http://respublikarso.org/history/1607-os-bagatar-popytka-vozrozhdeniya-alanii.html

***

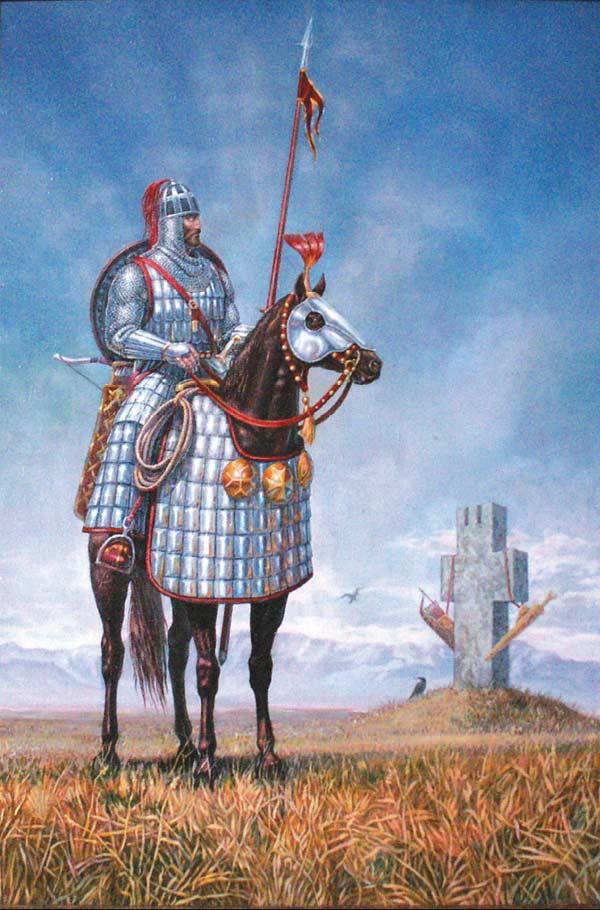

Аланский тяжеловооруженный всадник — катафрактарий у древнего алтаря-креста

Картина C.Джанаева

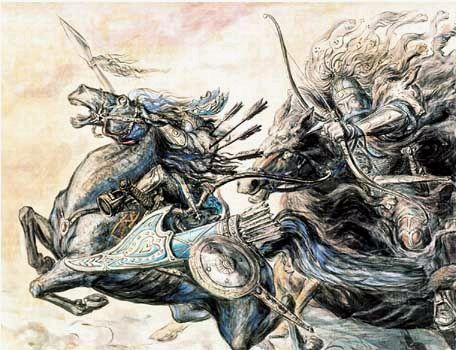

Аланский драконарий, V век..

Картина C.Джанаева

Oдно из Аланских знамён, в виде дракона, по мере скорости конницы засчет потока ветра оно издавало устрашающий свист (из древних источников..).

Сарматский драконарий с Колонны Трояна

..тут возникли первые аланские поселения, и именно здесь мы находим катакомбы (подземные камеры с узким входом) как типично аланское погребальное сооружение. В общественном строе аланского союза сохранились черты военной демократии. Еще не исчезли рядовые свободные. Вожди же избирались по признаку длительных военных заслуг. Однако археологические источники свидетельствуют об уже шедшем социальном расслоении внутри алан. Возникли постоянные дружины, в которых таился зародыш будущего "упадка старинной народной свободы, и такую именно роль они сыграли во время переселения народов".

В эпоху Великого переселения народов территория расселения алан на Северном Кавказе подверглась нападению гуннов. В третьей четверти IV в. гунны разгромили алан Волго-Донского междуречья и степного Предкавказья, обессилив их, по словам Иордана, "частыми стычками". Последним этапом этой борьбы явилось подчинение алан-танаитов и включение их состав гуннских орд.

Однако аланы не стали политическим придатком гуннов. Немало их отступило в горы Центрального Кавказа. А в степях Восточной Европы часть алан вместе с ост-готами предпочла искать спасения в уходе на запад. В дальнейшем эти аланы, обосновавшиеся вместе с вандалами в Паннонии, прошли по всей Западной Европе и оказались на территории Северо-Западной Африки, где образовали королевство вандалов и алан, просуществовавшее до 534 г. Часть алан осталась на территории Галлии и приняла участие в борьбе готов с империей. Однако в конце V в. галльские аланы растворились среди других племен и народов. Подвластные гуннам аланы после распада державы Аттилы переселились в Нижнюю Мезию, где вскоре были поглощены местным романизированным населением.

Иначе сложилась судьба алан, оставшихся на Северном Кавказе. Основной территорией их расселения являлся Центральный Кавказ от правых притоков Кубани (Зеленчук, Фарс) на западе до р. Аксай на востоке, от Главного Кавказского хребта на юге до верховий Кумы, течения Малки и правобережья Среднего Терека на севере.

Во II в. н.э. упоминается "Алания" как территория, заселенная аланами. Тогда же р. Терек получила название "Алонта". Не позднее середины III в. в китайских летописях прежние владения аорсов, локализуемые в арало-каспийских степях, переименовались в "Аланья". Одновременно со страниц источников исчезли названия иных сарматских племен. Всё это вехи процесса, суть которого заключалась в том, что аланы, по словам автора IV в. Аммиана Марцеллина, "мало-помалу постоянными победами изнурили соседние народы и распространили на них свое имя". Прежде разобщенные племена, "с течением времени они объединились под одним именем и все зовутся аланами вследствие единообразия обычаев, дикого образа жизни и одинаковости вооружения". Собственно же аланы "высокого роста и красивого облика, волосы у них русоватые, взгляд если и не свиреп, то все-таки грозен".

Batraz. Батраз (Balder-As) перед Чашей Уацамонга (Чаша Грааля). Художник М. Туганов

Нарт Сослан

Небожитель Курдалогон

Batraz. Батраз (Balder-As) перед Чашей Уацамонга (Чаша Грааля). Художник М. Туганов

Нартовский эпос является шедевром народно-поэтического творчества осетинского народа. Сотворенный поэтическим гением осетинского народа, он до сих пор привлекает к себе взоры ученых и поэтов, историков и фольклористов, художников и музыкантов.

Пройдя через горнило исторической действительности, нартовский эпос донес до нас мифо-религиозные, духовно-нравственные представления нашего народа, формировавшиеся еще в эпоху первобытнообщинного строя на пороге его перехода в раннеклассовое общество.

Сквозь пелену мифо-религиозных представлений народа, творившего свою реальную историю во взаимодействии с природой и окружающими его народами, просматриваются живые монументальные эпические образы.

В этих сказаниях в предельно обобщенной форме отразилась история борьбы человека и общества за свое место под солнцем.

Предлагаю вам посмотреть сказание «Волшебная свирель Ацамаза».

Источник: http://fandag.ru/publ/15-1-0-72

***

Сослан ама Тары фыртта. №19

Уырызмаг ама Сохъыр уайыг. №12

Уырызмаджы фастаг фосы конд

Сырдон Сосланима цаман фазнаг ис.

Сослан тыхагур. №16 Нартовский эпос

Сослан ама Гумаг лаг. 17 Нартский

Сосланы карц. №18 Нартский эпос.

Урызмаджы ананом лаппу. №11 Нартский

Сослан мардты басты. №24

НАРТСКИЙ ЭПОС. НАРТЫ КАДЧЫТАЕ. РСО-АЛАНИЯ.

***

Быть Осетином.

***

Пелагея и Камилла Кусова - Цыкурайы фæрдыг

Ахæм мой ма скæнин æз… Уæртæ мын авд хохы фале Залиаг калм цыкурайы фæрдыгæй хъазы, Уый арвайдæн у, арвайдæн! Уый мæнæн чи ’рбахæссид, Уый уаид мæнæн мæ цардæмбал… Авд æфсымæрæнуыдизыбытыиунæгхо, Дунейырæсугъд, æмæ мойкæны. Ахæм мой ма скæнин æз… Уæртæ мын Хъæриу-хохы сæрæй Авд суадоны цы фурдмæ хауынц, Уым садтан бабызтæ сæхи найынц! Уыдонæй мын чи ’рбахæссид, Уый уаид мæнæн мæ цардæмбал… Авд æфсымæрæн уыди зыбыты иунæг хо, Дунейы рæсугъд, æмæ мой кæны. Ахæм мой ма скæнин æз… Уæртæ мын сау денджызы астæу Сакъадахæй сау рувас цæуы, Уый царм мæнæн æвцæгкотæн чи ’рбахæссид, Æз уымæн раттин разыйы дзуапп, Уый уаид мæнæн мæ цардæмбал… Авд æфсымæрæн уыди зыбыты иунæг хо, Дунейы рæсугъд, æмæ мой кæны. Рараст хæххон цуанон, рараст. Сынты базыры хуызæн æфсургъыл Баппæрста йæ саргъ, йæ нымæт, лæппутæ! Гъеныр дунейы рæсугъд мæнæн разыйы дзуапп куы раттин, Æз уымæн уæларвæй стъалы раскъæфин. Уæй, дæлдзæхæй йын æнусон цард ракурин. Гъе ныр фарн хъусджытæн Æмæ гъе уыдоны ’рцыдмæ хорзæй фæцæрат! Слова и музыка народные

***

Осетинкий Танец как Отображение Гармонии и Молитвы

![]()

Выдающиесябалкарский поэт Кайсын Кулиев сказал: “если бы осетины создали всего лишь один танец Симд, они были бы великим народом”

«Только по одному этому танцевальному шедевру [„Симду“] можно определить высокую культуру народа, которому этот танцевальный праздник принадлежит».

Серж Лифарь, великий французский балетмейстер.

Алано-Асетинский танец Симд это танец истории и культуры древнего Ас-Иристона,танец молитва высшим Силам, нарты собирались и после молитв танцевали круговой танец.

СИМД. Ансамбль АЛАН. Кремль.

26 апреля 2012, в Государственном Кремлевском дворце состоялось открытие Первого фестиваля мастеров искусств Северо-Кавказского федерального округа "Пою мое Отечество и славлю мой Кавказ". В нем приняли участие государственные ансамбли песни и танца, победители национальных конкурсов.

Среди участников фестиваля и ансамбль танца "Алан" из Северной Осетии, достойно представивший свою Родину прославленным ИСКОННО ОСЕТИНСКИМ танцем СИМД.

Солисты: народная артистка РСО-А МАРИНА КАРГАЕВА и заслуженный артист Северной и Южной Осетии СОСЛАН МАМИЕВ.

Ансамбль Алан "Симд"

СИМД - древний осетинский танец

Легендарный Осетинский Танец СИМД

Симд. Танцевальный наигрыш на дала-фандыре. (Галаев Б. А. Осетинские народные песни. — М.: Музыка, 1964. С. 195)

Симд Нартов Махарбег Туганов (1948)

«Танцуя историю» (фрагмент из тележурнала «44 долгота»)

http://www.youtube.com/watch?v=-lNk_3Lt-bQ%85feature=related

Госансамбль Северной Осетии. 1966 г. Джигитовка.

http://www.youtube.com/watch?v=ivIuIHQLMRQ%85feature=related

Госансамбль Северной Осетии. 1966 г. Джигитовка.

http://www.youtube.com/watch?v=ivIuIHQLMRQ%85feature=related

Госансамбль Северной Осетии. 1966г.Танец с кинжалами

Госансамбль Северной Осетии. Танец с саблями.1960 г.

Осетинскийтанец / Ossetian dance

http://www.youtube.com/watch?v=mRRAh_kfw1A%85feature=related

Ossetia-Felix Alborov-Xanti-saxd(s uchastiem Albini Baevoj)

http://www.youtube.com/watch?v=EYi0D6nLs78%85ECCC090F5964AC8

http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum8/topic565/

Древний танец Симд – визитная карточка осетинского народа

…Интересен факт, что симд присутствует даже в осетинском эпосе о героях – нартах. В некоторых сказаниях ярко и красочно описываются праздничные застолья с обязательным мужским танцем. Вот как рассказывает сказитель о движениях и ритмике этой пляски:

Сослану под ноги мечи подставили,

Мечи уставили остриями кверху,

А Сослан пляшет – на мечах вертится,

Будто бы вертится колесо мельницы.

В этих сказаниях неоднократно танец упоминается как своеобразное соревнование мужчин. Во многих случаях он являлся способом продемонстрировать себя своей избраннице.

Если во времена нартов этот танец был сольным и исполняли его исключительно мужчины, то позднее он превратился в массовый, став одним из древних хороводных танцев. Кстати, именно круг, составленный из танцоров, был в числе древнейших танцевальных композиций. Второй композиционный рисунок – парная хореография. С течением времени симд соединил в себе эти два направления и превратился в переплетение плавных движений, построенных на круговом движении.

Нельзя говорить о том, что симд – танец однообразный, состоящий из одних и тех же построений. На сегодняшний день известно несколько его разновидностей, из которых самыми распространенными являются три:

- нагуай симд;

- тымбыл симд;

- нартон симд.

- Из них «нартон» и «нагуай» являются самыми древними видами. Во время нагуай симда танцующие пары то образуют шеренгу, то расходятся плавными волнами. Что же касается симда нардов, то это танец исключительно мужской. В старину в нем могли принимать участие до нескольких десятков человек в возрасте до 40-45 лет. Его действительно можно назвать ритуальным – не случайно он устраивался рядом с зажженными кострами.

- Обычно для исполнения танца нартов приходили люди не только из одного селения, но и из всей округи. Разумеется, зрителей было еще больше – ведь в процессе этой пляски мужчины соревновались в своей силе и ловкости.

- Этот вид симда был, по своей сути, двухъярусным танцем. Мужчины становились в два ряда, причем танцоры второго ряда вставали ногами на плечи нижних. Оба ряда переплетали руки у поясов, в результате чего получался высокий двойной хоровод. В движениях танцующие были не ограничены, если не считать того, что нижний ряд был обязан выдержать такую существенную нагрузку.

Кто стащил у кого что-то там. Грузины станцевали классно, нет слов. Танец однозначно осетинский, музыка попури из нескольких осетинских песен. Ансамбли из уважения друг к другу , в отличие от некоторых товарищей здесь, исполняют танцы других народов. Мне нравится-зрелищно. Но эталонное исполнение это "Алан". Моя тётя преподаёт в "Гнесинке" историю хореографии народов (СССР) СНГ уже 50 лет, она утверждает, что симд исконно осетинский танец и грузины ничего не придумали, хотя бы потому что, ансамбль "Сухишвили" был создан в 1945 г., а "Алан" в 1938г., Вот и всё. Сухишвили и Ромишвили не танец ставили, а консультировали в вопросах хореографии, т.к. Илико Сухишвили был в большей степени балетный человек. И это даже не симд, в классическом его исполнении, а больше собирательный образ из осетинских танцев.К тому же я видел проспект того выступления в Париже и там было написано, что это осетинский танец. Я думаю, что со своими артистами грузинские товарищи спорить не будут:)) Я третье лицо, незаинтересованное. И чего вы все грызётесь, вас и так мало, на Северном Кавказе всех вместе взятых около 4 млн., вот и думайте. Наслаждайтесь танцами.

***

Аланы в Таврике

https://www.youtube.com/watch?v=sVJ_BEl8oCc

Аланы - предки осетин (рассказывает историк Тамерлан Габуев)

https://www.youtube.com/watch?v=h2Qr9RwMuqo

Аланы — кочевые иранооязычные племена скифо-сарматского происхождения, в письменных источниках упоминаются с I века н. э. — времени их появления в Приазовье и Предкавказье. Одна из групп аланов, при участии местных племён, дала начало современным осетинам...

"Древние осетины всегда защищали Европу" Темина Туаева

https://www.youtube.com/watch?v=SBjMIthStAs