Pourquoi recourir à l'hydrogène? Certaines réponses à cette question relèvent autant d'un optimisme excessif que d'un pessimisme exagéré. Comme souvent dans de tels débats, la vérité se situe entre ces deux extrêmes. Elle résulte de tendances lourdes: explosion de la demande énergétique, tarissement des ressources fossiles et réchauffement de la planète imputable à un effet de serre excessif.

A la question du recours à l'hydrogène, certains médias ne se privent pas de relayer aussi bien des réponses d'un optimisme excessif que d'autres d'un pessimisme exagéré. Parmi les premières figurent les affirmations selon lesquelles l'hydrogène est un combustible propre, performant et universel et qu'il suffit donc d'en généraliser l'emploi, en se demandant même pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt Au rang des secondes, celles qui assurent qu'il faut bien produire cet hydrogène qui n'existe pas à l'état naturel et que le fabriquer est énergivore, n'améliore pas le bilan environnemental et complique même les systèmes qui l'utilisent.

La "bonne réponse" devra inéluctablement s'appuyer sur deux faits que relèvent les études prospectives sérieuses. Le premier est que si les ressources fossiles satisferont encore, en 2050, plus de 60 % (1) des besoins mondiaux en énergie (contre 85 % aujourd'hui), ceux-ci auront plus que doublé ! Le complément à l'offre existante ne pourra être fourni que par les énergies renouvelables et nucléaire. Le second est que les émissions résultantes de CO2 dépasseront alors largement le seuil de concentration de 550 ppmv (2) au-delà duquel l'augmentation moyenne de la température de l'air atteindra des valeurs inacceptables pour notre environnement.

(1) Étude Royal Dutch-Shell (2001) Energy needs, Choices and Possibilities. Scenarios to 2050 (www.shell.com) (2) Le niveau actuel est de 390 ppmv.

La seule solution envisageable pour résoudre cette apparente incompatibilité est la limitation des émissions de CO2 issu des énergies fossiles, par séquestration. En clair, cela signifie la transformation du combustible fossile pour en extraire ses atomes de carbone qui, une fois transformés en CO2, seront stockés dans des réservoirs géologiques de grande taille, comme les puits épuisés de pétrole, de charbon ou de gaz naturel (voir Séquestrer le CO2 dans des réservoirs géologiques? p. 20). Le reliquat de cette transformation – généralement dénommée reformage – est un gaz de synthèse qui reste un combustible. Une fois purifié, il devient de l'hydrogène pur, nouveau vecteur d'énergie, substitut des hydrocarbures dont il est directement issu, aussi performant, mais débarrassé des atomes de carbone, fatalement transformés en CO2 au cours de leur cycle de vie.

L'intérêt de l'hydrogène ne se limite pas à la seule valorisation des combustibles fossiles, mais aussi aux autres formes d'énergie primaire. En effet, ces énergies alternatives sont de deux types. Soit elles fournissent directement de l'électricité (photovoltaïque, éolien, géothermie) qui doit être utilisée simultanément ou transformée en hydrogène (par électrolyse) pour être stockée ou utilisée dans d'autres systèmes mobiles (transports) ou fixes (industrie), soit elles fournissent de l'hydrogène directement (thermochimie) ou indirectement (transformation de la biomasse).

Des qualités évidentes

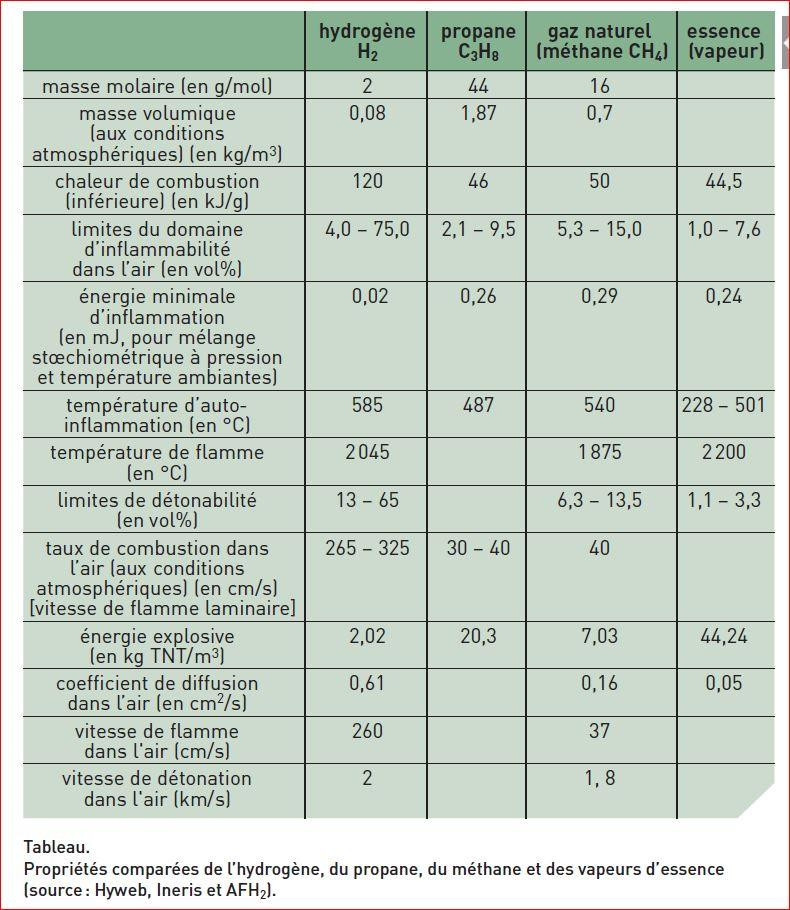

L'atome d'hydrogène est, sous forme d'eau, très abondant sur Terre. Sa molécule est la plus énergétique: 120 MJ/kg, soit 2,2 fois le gaz naturel (tableau). L'hydrogène a un contenu énergétique de 39,4 kWh/kg tandis que le charbon, selon sa forme, oscille dans la fourchette 7,8 - 8,7 kWh/kg, soit environ 5 fois moins par unité de masse. Il n'est ni polluant, ni toxique et sa combustion dans l'air ne génère que de l'eau. C'est le plus léger des gaz, ce qui est un facteur positif vis-à-vis de la sécurité (grande vitesse de diffusion dans l'air). En dehors d'une situation dite "confinée" (c'est-à-dire emprisonné avec de l'air dans un volume fermé), l'hydrogène est moins dangereux que le gaz naturel (voir Sûreté de l'hydrogène: une technologie sans faille clé de l'acceptation sociale, p. 96). Son transport (en particulier par pipes) et son stockage (sous pression ou liquide) sont aisés. Ses modes de production sont variés (voir Comment produire l'hydrogène?p. 31) et il est le combustible idéal des piles à combustible, le moyen le plus efficace pour convertir l'énergie chimique en énergie électrique (voir le sous-chapitre Les convertisseurs d'énergie, p. 64).

Une acceptation non acquise

La légèreté de l'hydrogène implique une densité énergétique volumique moins favorable au transport et au stockage sous forme gazeuse, que pour le gaz naturel (facteur 4 à 200 bars, par exemple). Ses limites d'inflammabilité et de détonation avec de l'air sont plus larges que pour le gaz naturel, d'un facteur 5 environ (tableau dans l'article Sûreté de l'hydrogène). Sa combustion thermique à haute température, en présence d'air, génère des oxydes d'azote. Considéré comme un gaz dangereux, son image dans le public n'est pas bonne et son acceptabilité n'est donc pas encore acquise.

Les essais du prototype HydroGen, sur la base d'un Peugeot Partner, ont constitué, au début des années 2000, un jalon important dans la réalisation d'un véhicule équipé d'une pile à combustible, alimentée en l'occurrence en hydrogène comprimé. Le CEA est associé au groupe PSA-PeugeotCitroën dans ce développement.

De grands programmes de R&D en cours

Le choix de l'hydrogène comme vecteur d'énergie du futur fait aujourd'hui la quasi unanimité des scientifiques, des industriels et des politiques, tant français (programme PACo, CNR'. Pile à combustible, voir

en p.4), qu'européens (6e PCRDT de l'Union européenne, Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform)

Le plus séduisant des candidats

D'ici quelques années apparaîtra une phase plus industrielle. Son lancement sera au moins autant une affaire de volonté politique que de maturité technologique. Les "trop optimistes" comme les "trop pessimistes" quitteront alors la scène dos à dos. Les premiers admettront que l'hydrogène n'a jamais eu la prétention d'être la réponse universelle à toutes les situations énergétiques: certains vecteurs subsisteront, comme l'électricité, et d'autres (combustibles liquides issus de la biomasse, par exemple) se développeront. Les seconds constateront que la nécessaire séquestration du CO2 issu des énergies fossiles, comme le développement des énergies alternatives, imposeront un nouveau vecteur d'énergie : l'hydrogène est assurément le plus séduisant des candidats.

Tous les pays industrialisés ont aujourd'hui lancé des grands programmes de recherche, de développement et de démonstration dans toute la chaîne verticale qui mène de la production à l'utilisation de l'hydrogène, ainsi que dans les voies transverses comme la sûreté, la sécurité, les normes et réglementations, la formation et les impacts socioculturels. Tous reconnaissent que des verrous subsistent mais font confiance aux chercheurs pour les lever à moyen terme.