Les raisons du déclin de la recherche en France

Dépassée par ses concurrents en termes de productivité scientifique, la France voit son modèle miné de l’intérieur, dessinant une trajectoire qui l’éloigne toujours plus de son rang historique.

ADRIA FRUITOS

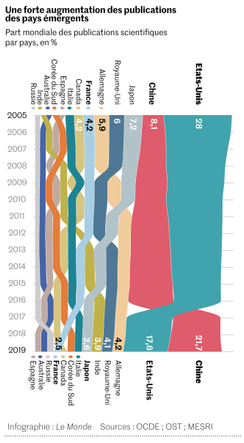

Non seulement l’Australie n’achètera pas de sous-marins à la France, mais en plus, ses chercheurs sont sur le point de passer devant les nôtres en termes de productivité. C’est ce qui ressort des premières données provisoires sur l’année 2020, communiquées par l’Observatoire des sciences et techniques (OST) au Monde, portant sur le volume des publications scientifiques nationales.

En 2017, l’Italie était passée devant la France, qui se retrouve désormais à la limite d’être exclue du top 10 par le Canada, l’Espagne et l’Australie, alors qu’elle en était sixième en 2009. « Décrochage rapide depuis quinze ans », écrivaient, pour qualifier la situation française, les auteurs d’un des rapports destinés à nourrir la loi de programmation pour la recherche (LPR), votée fin 2020. Celle-ci était censée stopper l’érosion mais elle a surtout réveillé les contestations d’une communauté scientifique doutant de l’intérêt des réformes structurelles, qui depuis 2005 accompagnent ce décrochage. Même si corrélation n’est pas causalité.

Et derrière le flétrissement du prestige français, en termes de publications, de moyens financiers, de salaires, des fractures apparaissent au sein même de la communauté scientifique nationale, entre laboratoires riches et pauvres, vedettes et secondes lignes, titulaires et précaires… signant la fin de l’exception du modèle français dans le paysage mondial.

A l’occasion des 10 ans du supplément « Science & médecine », nous avons voulu, pour paraphraser Condorcet, tenter l’esquisse d’un tableau des fractures scientifiques qui traversent le pays des Lumières.

Une productivité en baisse

Certes, la France, avec 1 % de la population mondiale et plus de 2,5 % de la production d’articles scientifiques (sur plus de deux millions), « fait partie des pays les plus intensifs en recherche », comme l’indique l’OST dans son dernier rapport. Mais « elle bouge moins vite que le monde », rappelle Frédérique Sachwald, sa directrice. Si bien que sa part ne cesse de décroître et son rang de baisser. Pire, si elle est encore dans les dix pays qui publient le plus, elle n’est que seizième sur un indicateur de qualité élaboré par l’OST qui prend en compte le centile des publications les plus citées, derrière la Belgique, la Suisse ou le Danemark.

Les domaines dans lesquels elle publie le plus sont l’étude du passé humain, les maths et les sciences de l’Univers, quand ses points faibles se retrouvent en chimie et en ingénierie des procédés.

Mais comme il y a toujours une manière de voir le verre à moitié plein, le classement international du groupe de recherche espagnol SCImago, à partir du nombre de publications, place le CNRS comme seconde institution de recherche au monde, devant Harvard et derrière l’Académie des sciences chinoises.

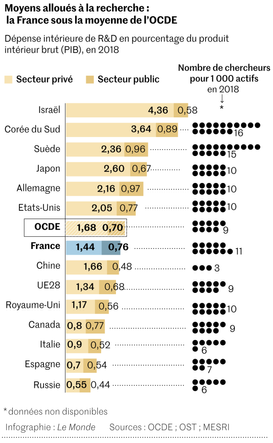

Des moyens dans la moyenne

Depuis 2000, l’Union européenne s’est fixé comme objectif d’atteindre des dépenses, publiques et privées confondues, équivalentes à 3 % du produit intérieur brut (PIB). La France n’est qu’à 2,2 %, en baisse légère et régulière depuis 2013. L’Allemagne est à plus de 3 % quand la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est à 2,38 %. De plus, si on se concentre sur la part publique de ces dépenses, avec moins de 0,8 % du PIB, la France se situe au dixième rang de l’Union européenne.

« On se fixe comme objectif d’atteindre la moyenne de l’OCDE, mais ce n’est pas assez ambitieux. La France mérite d’être dans le peloton de tête », insiste Serge Haroche, Prix Nobel de physique en 2012. Son collègue au Collège de France, l’oncologue Hugues de Thé, déplore aussi la situation des sciences du vivant : « L’Académie de médecine rappelait que seulement 17 % des financements publics vont à la santé et aux sciences biologiques, alors que c’est 30 % à 50 % au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis. Le sous-financement est aigu. »

Comme beaucoup, ces chercheurs espéraient que la LPR réduise ces écarts. Elle prévoit qu’en 2030, le budget public de recherche soit 5 milliards au-dessus de 2020, soit une hausse de plus de 30 %. « Un effort sans précédent depuis la seconde guerre mondiale », selon la ministre Frédérique Vidal, qui le rappelait encore sur BFM Business le 13 septembre. Un enthousiasme tempéré lors du débat parlementaire, les sénateurs estimant qu’avec l’inflation, cela ne ferait qu’un milliard de plus en euros dits constants.

En outre, le syndicat SNCS-FSU rappelle qu’une telle hausse a déjà été enregistrée entre 2000 et 2010, ou entre 2005 et 2015 par exemple. « C’est au budget de 2020 qu’il manque 5 milliards pas à celui de 2030 », écrit le syndicat. L’effort de la LPR correspond à environ 500 millions supplémentaires chaque année, en ligne avec les efforts précédents.

La France ne peut même pas compter sur ses entreprises pour atteindre ses objectifs car leur contribution est aussi inférieure à celle de ses voisins. Même l’aide fiscale du crédit impôt recherche, qui dépasse les 6 milliards d’euros (environ deux fois le budget du CNRS), n’a « pas d’effet significatif établi en ce qui concerne les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises », selon la dernière évaluation de France Stratégie, qui ne voit d’effets que sur les PME.

L’espoir de se rapprocher d’un ratio de 3 % du PIB consacré aux dépenses de recherche viendra peut-être de la pandémie de Covid-19. En 2020 et 2021, le PIB aura baissé et divers plans d’investissement – sur les technologies quantiques (1 milliard sur 5 ans), sur l’intelligence artificielle (665 millions sur 4 ans), en santé (7 milliards d’ici à 2030) – ont été lancés, gonflant la dépense publique. Ces deux évolutions opposées devraient augmenter mécaniquement ce ratio. Mais beaucoup de pays devraient bénéficier du même trompe-l’œil.

Des salaires « indignes »

Pour préparer la LPR, un groupe de travail avait délivré un constat sans appel. En France, le salaire d’entrée se situe à environ 63 % du salaire des chercheurs des pays de l’OCDE. « Indécent », sinon « indigne », avaient même écrit les rapporteurs.

« Je vois bien, en étudiant les dossiers pour le grand prix de la Fondation Bettencourt-Schueller, que les candidats travaillant à l’étranger ont trois fois plus de moyens pour leurs projets de recherche que ceux qui travaillent en France ! », souligne Hugues de Thé, également président du conseil scientifique de cette fondation.

La LPR tente de corriger ces écarts avec une revalorisation des primes, que même les syndicats les plus critiques qualifient de « sans précédent », équivalente à environ 2 % par an. L’effort absorbera chaque année environ 20 % des 500 millions de budget supplémentaire. « C’est insuffisant et cela permet juste de ne pas perdre en pouvoir d’achat, comme c’était le cas ces dernières années à cause du gel du point d’indice et des salaires de la fonction publique. Ce n’est pas un rattrapage », rappelle Boris Gralak, secrétaire général du SNCS-FSU. « Et les primes qui peuvent sembler substantielles, de plus de 6 000 euros annuels en 2027, restent quand même en dessous des 40 000 euros d’autres fonctionnaires de la même catégorie », complète son collègue Patrick Monfort. Ces augmentations, promet le ministère, permettront qu’aucun salaire de chercheur ne soit inférieur à deux smic.

Des équipements vieillissants ou trop rares

Un épisode illustre un autre décrochage national, celui des équipements. Alors que la France était pionnière en 2015 sur les cryo-microscopes électroniques, une technique qui permet d’étudier la configuration des protéines dans l’espace, sa recherche publique ne dispose que de deux de ces appareils quand l’Allemagne en a près de trente et l’Angleterre plus de vingt. Cinq ans après que la communauté concernée avait formulé ses vœux, elle a obtenu partiellement gain de cause début 2021, pour la moitié de ce qui lui semblait nécessaire. Trois cryo-microscopes devraient être achetés à partir de 2022.

La situation n’est guère meilleure pour les sondes atomiques tomographiques, qui servent à percer les secrets des matériaux. « Depuis plus de trois ans, nous n’arrivons pas à renouveler cet équipement qui est utilisé par les trois quarts du labo. En France il n’y en a que trois et aucun de nouvelle génération. En Allemagne, il y en a vingt », indique Jean-Luc Autran, directeur de l’Institut matériaux microélectronique nanosciences de Provence. C’est pareil pour les microscopes électroniques de pointe qui sont en fin de vie. »

Et quand bien même ces équipements, à plusieurs millions d’euros l’unité, seraient achetés, souvent en impliquant les budgets des régions ou de l’Union européenne, il resterait la question des frais de fonctionnement, du personnel à former et à garder pour ses tâches particulières.

Une recherche à deux vitesses

Si la France s’éloigne de la tête de la recherche mondiale, cela masque aussi de profondes disparités en son sein, entre les laboratoires bien dotés et les autres. Rappelons l’origine de ces disparités. L’argent provient essentiellement de deux sources. D’une part, des crédits dits compétitifs, attribués sur appel d’offres lors desquels les chercheurs défendent leurs projets auprès de l’Agence nationale de la recherche (ANR) ou des programmes-cadres européens, ou des régions. D’autre part, des crédits récurrents, attribués directement aux organismes de recherche et aux universités (en plus des salaires) pour soutenir leurs équipes. « Cette part est essentielle car elle assure le fonctionnement régulier d’un laboratoire et permet aussi d’explorer des voies originales », rappelle Alain Aspect, professeur d’optique quantique à l’Ecole polytechnique et à l’Institut d’optique.

Mais cette source se tarit en France au profit de la première. « Il est économiquement absurde de créer des laboratoires ou d’employer des scientifiques sans leur donner les moyens minima de fonctionner », écrivait le premier groupe de travail sur la LPR en 2019. Pourtant l’absurdité persiste. Même un nouveau recruté, après un parcours pourtant très sélectif, doit encore batailler pour avoir les moyens de travailler, et passer par un guichet compétitif où il avait, ces dernières années, moins d’une chance sur six d’être retenu.

La LPR prévoit un nouveau dispositif, dont les décrets d’application ne sont pas encore sortis, destiné à environ 300 jeunes chercheurs qui recevront 200 000 euros sur trois ans. Ainsi qu’une hausse des crédits de l’ANR pour augmenter le taux de succès des demandes de crédits pour atteindre 30 % en 2027.

« Il y a toujours eu des inégalités entre laboratoires. Qu’il y en ait de mieux dotés que d’autres n’est pas le problème. Le problème est qu’il y a des gens qui n’ont plus rien pour aller en conférence, prendre des étudiants… », constatait, dans le Monde du 14 octobre 2019, Patrick Lemaire, président de la Société française de biologie du développement, directeur de recherche au CNRS et cofondateur du mouvement contestataire Science en marche en 2014.

Ce fonctionnement structurellement inégalitaire sera amplifié par la LPR. L’ANR absorbe plus du quart des 472 millions de crédits supplémentaires pour 2022 quand la centaine d’universités et organismes de recherche auront un peu moins que cette somme, 127 millions, à se partager entre eux, pour donner un peu d’air à leurs laboratoires, qui souvent n’en voient pas la couleur. « Mon laboratoire a préféré utiliser une partie de sa dotation pour changer des fenêtres car le budget de rénovation reçu par l’université du plan de relance ne le prévoyait pas », note fataliste Boris Gralak.

Une autre exception en péril

« La force de notre système de recherche, ce sont les postes de titulaires », rappelle David Chavalarias, directeur de l’Institut des systèmes complexes de Paris Ile-de-France. « Ce statut de fonctionnaire, obtenu plus jeune que dans beaucoup de pays, permet de se lancer dans des recherches à long terme et est un avantage indéniable de notre système », confirme Hugues de Thé. Mais cette exception, reconnue à l’international et qui attire des chercheurs étrangers, est menacée par la baisse de tels postes. Au CNRS, le nombre de recrutements a diminué de 40 % en dix ans, passant de 400 en 2010 à 242 l’an dernier. A l’université, en 2019, 1 070 postes ont été ouverts contre 2 216 dix ans plus tôt. L’âge moyen d’obtention de ces postes ne cesse d’augmenter, atteignant 34 ans.

Pourtant, globalement le nombre de chercheurs augmente. Ce paradoxe français n’en est pas un car, parmi ces personnels, tous ne sont pas titulaires. 30 % sont des contractuels, recrutés pour des temps courts, souvent liés à des projets sur appels d’offres.

Cela n’est pas sans conséquence. Plusieurs études ont montré les effets de cette précarité sur la qualité de vie, la qualité du travail, l’exclusion des femmes ou les risques psychosociaux induits. Sans compter que les chercheurs titulaires se voient contraints d’ajouter à leur activité celle de recruteur et de spécialiste en ressources humaines. « Et gérer cette précarité commence aussi à peser sur les titulaires », rappelle Claire Lemercier, historienne, directrice de recherche CNRS à Science Po.

« Nos conditions se dégradent, on a toujours la fibre, mais on perd de plus en plus le plaisir », note David Chavalarias. « Certes il y a encore de la passion, mais on transforme notre activité en une autre d’une autre nature. Je ne reconnais plus le système que j’ai connu », complète Jean-Luc Autran. Nombreux sont leurs collègues qui décrivent une situation morose dans les laboratoires, qui s’accompagne de démissions, de réorientations…

Ces difficultés du métier finissent par repousser les jeunes. En 2019, il y avait 8 % de doctorants inscrits en moins par rapport à 2013, selon le dernier état des lieux du ministère. « Conditions de travail très dégradées, très peu de débouchés, on ne facilite pas l’entrée dans ce métier ! C’est triste de voir de si bons dossiers ne pas aboutir », essaie de plaisanter Tamara Ben Ari, chercheuse à l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae).

La fin du labo à la française

Une autre exception française est en train de disparaître : le « laboratoire », ce collectif dans lequel plusieurs chercheurs peuvent collaborer, travailler sur un équipement commun, échanger des idées, épaulés de techniciens et d’ingénieurs aux compétences solides et diversifiées… Place au modèle anglo-saxon où un chef d’équipe, après un appel d’offres, ramène les crédits qui vont financer quasiment de A à Z équipements et ressources humaines. « On discute moins de science entre chercheurs de différents projets avec ce système et les étudiants reçoivent moins de stimulations intellectuelles. Et ce nouveau modèle n’a pas tué le mandarinat qu’il était censé faire disparaître », liste Alice Lebreton, biologiste (Inrae) à l’Ecole normale supérieure (ENS) et chroniqueuse pour le supplément « Sciences et médecine ».

« Le sens du collectif se perd. J’ai vu des chercheurs français ayant bénéficié d’une bourse du Conseil européen de la recherche, changer de laboratoire et partir avec leur budget alors que les anciens collègues les avaient aidés pour consolider leur dossier. On doit maintenant gérer ces comportements de vedettes », regrette Jean-Luc Autran. Il faut dire qu’une telle bourse ERC [European Research Council] va de 1,5 million à 2,5 millions d’euros pour cinq ans, alors qu’un soutien de l’ANR est d’environ dix fois moins pour trois ans, ce qui reste dix fois plus que la dotation d’un petit laboratoire…

Dans ce paysage divisé, une chose semble rassembler, et qui est souvent un autre trait français, c’est la charge administrative trop grande qui incombe aux chercheurs. « C’est un déferlement. Avant, la priorité pour un étudiant était de savoir quelle était la bonne question scientifique, maintenant c’est de savoir comment on doit acheter des réactifs. La créativité et la liberté sont entravées par cette bureaucratie. On nous demande de courir avec un boulet aux pieds », peste Hugues de Thé. « Il y a besoin de simplification. La multiplication et la complexification des procédures exigent trop de temps des directeurs de labos », complète Alain Aspect.

Si ce constat est partagé, les explications sont plurielles. Une partie des raisons sont à chercher du côté de la multiplication de diverses procédures réglementaires, mais beaucoup de ces charges supplémentaires sont liées à la multiplication des guichets de financement et à la baisse des personnels dits de soutien : gestionnaire, secrétaire, techniciens… En 2011, il y avait 6 personnels de soutien pour 10 chercheurs, et moins de 5 en 2018.

En fait, un tel fonctionnement et ses évolutions sont cependant assumés par une partie de la communauté scientifique, souvent celle qui bénéficie des programmes compétitifs dits « d’excellence », par opposition au « saupoudrage », qui désigne péjorativement les crédits de base. « Pour moi, le milieu de la recherche est par nature inégalitaire, comme le sont tous les milieux de haut niveau : le sport est inégalitaire, la grande cuisine est inégalitaire, le cinéma aussi », expliquait Antoine Petit, président du CNRS, au média en ligne The Meta News en janvier 2020, après avoir essuyé des critiques à la suite d’une déclaration évoquant un processus darwinien d’élimination des projets.

« Je n’aime pas trop cette expression moderne de l’excellence car elle ne parle pas de la qualité de la science mais d’une culture dans laquelle la lumière est surtout mise sur un faible pourcentage de chercheurs et de laboratoires, alors que les autres sont tout aussi importants », rappelle Wiebke Drenckhan, physicienne (CNRS) à l’Institut Charles-Sadron à Strasbourg et chroniqueuse pour le supplément « Science et médecine ».

Face à de telles différences, rallumer les Lumières passera par une clarification des valeurs, des objectifs et des moyens à assigner à cette activité scientifique, à laquelle la France a tant contribué.

Ce article a été amendé concernant la baisse des recrutements au CNRS, qui a été de 40% entre 2010 et 2020, et non de 60% comme indiqué par erreur.