Jacquot, Doillon… Cinéastes tout-puissants et actrices sous emprise : enquête sur un système de prédation

En portant plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon, Judith Godrèche a exposé l’envers d’un mythe sacralisé par le cinéma d’auteur : la muse et le pygmalion. Décryptage d’une mécanique de domination facilitée par l’aveuglement et la complaisance de certains producteurs, agents et critiques.

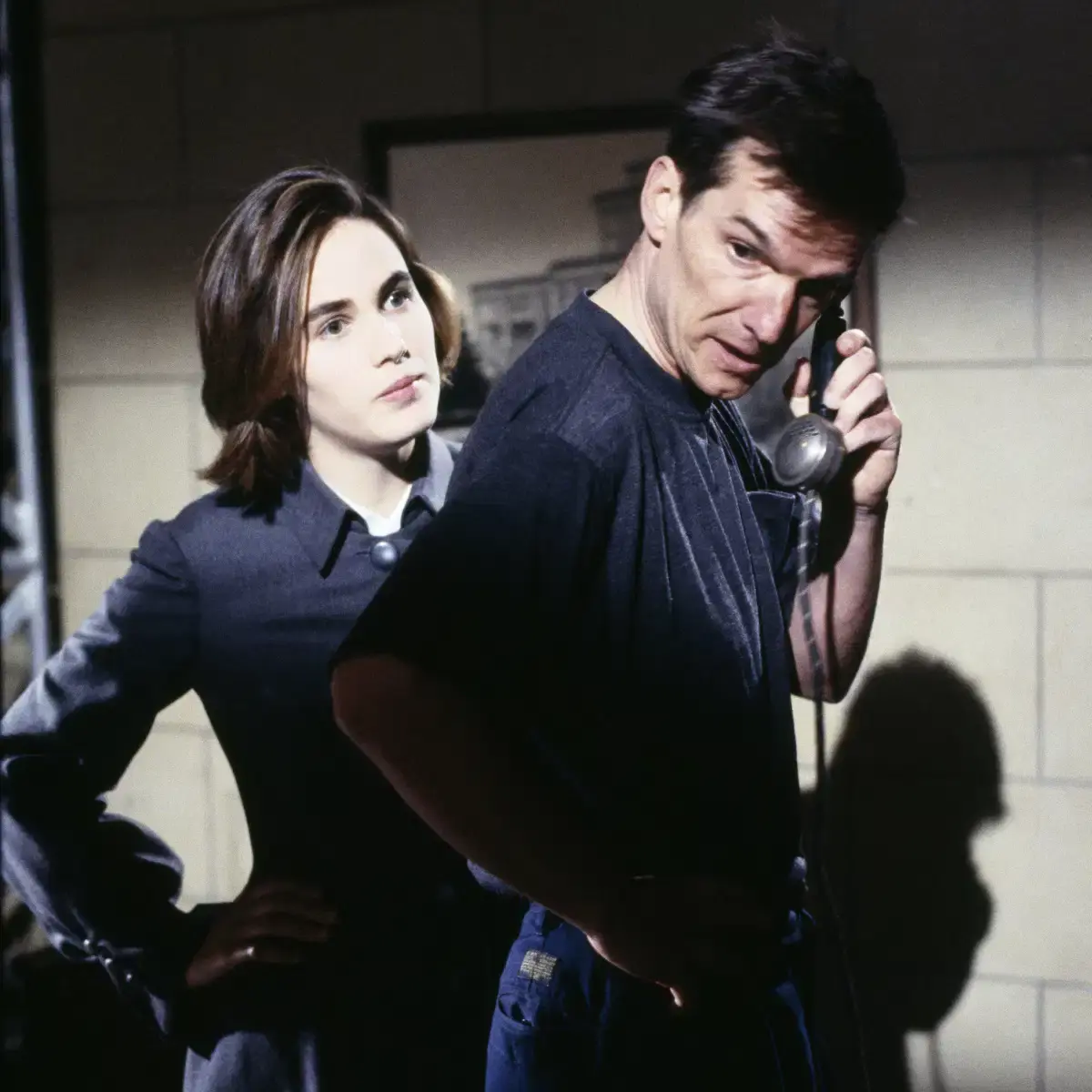

Judith Godrèche et Benoît Jacquot sur le tournage du téléfilm « Emma Zunz » (1992). Photo PascalBaril/Abaca

Par Mathilde Blottière, Hélène Marzolf

Télérama

Publié le 08 février 2024 à 16h45

Mis à jour le 13 février 2024 à 09h09

Judith Godrèche, l’ex-« muse silencieuse », comme elle se définit elle-même, a fini par appeler les choses par leur nom. D’abord en transformant son passé d’actrice adolescente sous l’emprise d’un cinéaste quadragénaire en matière à série (Icon of French Cinema, en ligne sur arte.tv), puis en désignant Benoît Jacquot, 77 ans, comme ledit cinéaste. Elle a franchi une nouvelle étape début février en déposant plainte pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans » – le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. L’égérie et l’artiste ont vécu six ans ensemble, tourné deux films : Les Mendiants (1988) et La Désenchantée (1990). Selon la comédienne, aujourd’hui âgée de 51 ans, leur relation a débuté alors qu’elle en avait 14 et lui, 39. Contacté, le réalisateur nie toute emprise, « toute violence physique ou psychologique » et évoque « une histoire d’amour consentie ».

« J’ai grandi dans une société complice où l’art était un passe-droit absolu », dénonçait Judith Godrèche dans Le Figaro en décembre. Quelques semaines auparavant, elle lâchait : « On peut faire des films sublimes sans aller jusqu’à coucher avec une actrice mineure. » Une phrase qui semble incontestable, et pourtant… En 1985, quand, à 13 ans, elle tourne son premier film, une telle affirmation ne va pas de soi. Deux ans plus tard, la comédienne est La fille de quinze ans pour le réalisateur Jacques Doillon, contre qui elle a aussi décidé de porter plainte pour viol — l’enquête préliminaire le vise également (le réalisateur a depuis publié une déclaration dans laquelle il dénonce des « mensonges » et dit se tenir à la disposition de la justice). Le mythe du metteur en scène pygmalion est alors un modèle particulièrement en vogue dans le cinéma français. Au détriment de jeunes actrices, parfois mineures, d’autant plus inspirantes qu’elles sont soumises au génie du créateur et à ses assauts.

Plus de six ans après #MeToo et dans la foulée d’autres voix décisives (comme Anouk Grinberg ou Sophie Marceau), le témoignage de Judith Godrèche fait vaciller le cinéma. D’autres actrices ont trouvé la force de témoigner de ce que Benoît Jacquot leur aurait fait subir et, plus largement, d’un véritable système de prédation. Au journal Le Monde, la comédienne Isild le Besco, dont la première collaboration avec Jacquot remonte au film Sade (elle avait alors 16 ans), a affirmé n’être pas « prête à évoquer cette histoire dans la presse » mais a esquissé un premier pas, en écrivant une lettre : « Comme toutes ces comédiennes qui parlent aujourd’hui, j’ai mis du temps à comprendre où mes limites avaient été franchies, comment, par qui. […] Comme elles, mon image, mon corps ont nourri des fantasmes alors que, tout juste adolescente, je n’avais même pas conscience d’être sexualisée. » Elle a depuis, dans un autre article du Monde, accusé Jacques Doillon de l’avoir retirée d’un projet de film après son refus de coucher avec lui.

Isild le Besco et Daniel Auteuil dans « Sade », de Benoît Jacquot (2000). Alicéléo

La prise de conscience est à la mesure de l’aveuglement général : à l’écran, de La Petite Voleuse (Claude Miller) à Noce blanche (Jean-Claude Brisseau), les lolitas ont façonné nos imaginaires. En coulisses, le septième art a aussi servi de décor, voire de prétexte, à des abus. Au nom de l’art, les femmes ont été vampirisées, abusées, manipulées. Comment ce système a-t-il pu prospérer au vu et au su de tous ?

Dès les années 1970, dans leur essai filmé Sois belle et tais-toi, les Insoumuses – du nom de ce collectif formé par l’actrice Delphine Seyrig avec la vidéaste Carole Roussopoulos, notamment – cherchaient déjà à dégommer cette figure éthérée de l’égérie, pur objet d’emprise patriarcale. Snobée par de gros producteurs, la féministe Seyrig en a payé le prix. « On a été élevées dans l’idée qu’on ne pouvait exister que dans le regard masculin », regrette aujourd’hui Clotilde Hesme (Les Chansons d’amour, HPI, Lupin). De son côté, Tatiana Vialle, ancienne actrice devenue directrice de casting, constate encore les ravages du mythe de Pygmalion : « Il a poussé beaucoup de réalisateurs à s’enivrer de ce pouvoir spécial qui consiste à fabriquer des stars. À chercher de la chair fraîche pour y imprimer leur marque. » Au risque de transformer leurs « révélations » en objets.

Étiquetée « sex-symbol » de la décennie 1980, Mathilda May en sait quelque chose. Premier prix de danse classique du Conservatoire de Paris, elle est repérée, à peine majeure, par une agente qui l’envoie passer des essais après l’avoir convaincue « à l’usure », estime aujourd’hui l’actrice. « Elle avait décidé que j’étais faite pour le cinéma. Ni elle, ni mes proches ne m’ont demandé ce que je voulais. La question de mon désir ne s’est pas posée non plus lorsqu’un producteur de cinéma a proposé en ma présence à mes parents de changer mon nom, Haïm, pour May. » La comédienne Laurence Cordier (À tout de suite, Gamines) a compris à ses dépens qu’« inspirer » un réalisateur comme Philippe Garrel, aujourd’hui mis en cause par des actrices pour baisers non consentis et propositions sexuelles dans le cadre professionnel, avait un prix. Lorsqu’elle le rencontre, à l’orée des années 2000, la jeune femme raconte que, sous couvert de lui parler d’un rôle, il essaie de l’embrasser et lui propose un tour à l’hôtel. « J’ai refusé, il ne m’a jamais rappelée. J’ai eu honte en pensant aux films que je m’étais faits dans ma tête. Cet épisode reste une blessure dans mon parcours de comédienne. » Philippe Garrel n’a pas répondu à nos sollicitations.

S’insurger contre ces comportements de prédateurs, c’était prendre le risque de passer pour prude et ennuyeuse. Dans le cinéma, l’excès était une valeur en soi.

Laurence Cordier croise aussi la route de Benoît Jacquot, qui la dirige dans À tout de suite (2004). Il veut tout savoir de sa vie privée. « Ses questions intrusives me mettaient mal à l’aise. On aurait dit un vampire. » Quelques années plus tard, elle le revoit alors qu’il prépare Les Faux-Monnayeurs. Déclaration d’amour : « À l’entendre, j’étais la nouvelle égérie du cinéma français. Il m’explique avoir besoin d’être amoureux de ses actrices sur un plateau comme dans la vie, qu’il sait mieux que moi ce que je désire. » Elle raconte que le réalisateur insiste alors pour qu’elle vienne chez lui à toute heure du jour ou de la nuit. Qu’importe son refus, il la force à prendre la clé de son appartement : « Pour moi, c’était la clé de Barbe Bleue. » Laurence Cordier ne s’en servira jamais. « À la fin de notre dernier tournage ensemble, il m’a dit : “Tu ne veux pas tourner, tu te sabotes”. » Contacté, Benoît Jacquot nie lui avoir tenu de tels propos et ne voit dans cet épisode qu’une « opération de séduction malheureuse ».

Désir de coucher une actrice sur pellicule, désir de la coucher dans son lit… Cet amalgame, Claire Devers le qualifie de « droit de cuissage ». Véhémente sur la phallocratie du cinéma français, la réalisatrice de Noir et blanc (Caméra d’or 1986) considère ce milieu comme « totalement sadien. Dans cette sphère-là, dès qu’il y a pouvoir, il y a volonté de possession ». Laquelle peut prendre des formes plus ou moins perverses. Ainsi, l’actrice Clotilde Hesme affirme que, sur le tournage des Amants réguliers (2005), Philippe Garrel l’avait affublée d’un curieux surnom : « l’Inceste ». « Sous prétexte que cela nous aiderait à mieux incarner nos personnages, il m’avait glissé à l’oreille : “Fais en sorte que mon fils tombe amoureux de toi [Louis Garrel était le partenaire de l’actrice dans le film, ndlr], je le récupérerai à la fin”. »

Clotilde Hesme et Louis Garrel dans « Les Amants réguliers », de Philippe Garrel (2005). Maia Films

Malheur aux rebelles qui n’acceptent pas le système… Encore adolescente devant la caméra de Jean-Luc Godard (Détective) ou de Leos Carax (Mauvais Sang), Julie Delpy, elle, a fini par s’exiler. « Je détestais ma condition de jeune fille actrice, ce rôle de muse, de nymphe », racontait-elle en 2021 à Télérama. Et d’évoquer les missives enflammées reçues de la part de réalisateurs beaucoup plus âgés… « Des journalistes m’ont traitée de moralisatrice parce que j’avais osé dire que c’était dégueulasse que des mecs de 50 ans se tapent des gamines de 14. »

C’est un autre effet de ce #MeToo tardif du cinéma français : nous ouvrir les yeux sur l’obligeance avec laquelle les médias, dont Télérama, ont trop longtemps célébré des artistes aux comportements douteux ou maltraitants. « La glorification des metteurs en scène les plus “problématiques” était dure à accepter quand on connaissait l’envers du décor, se souvient une actrice révélée par le cinéma d’auteur des années 1980. Il y avait une grande violence psychique exercée par des réalisateurs comme Jacquot, Doillon, Pialat, Zulawski… Celles qui ont parlé à l’époque – Sophie Marceau, Isabelle Adjani – n’ont pas été entendues. »

Double héritage perverti de la Nouvelle Vague et de Mai 68

Derrière la caméra, l’autocritique commence à peine. « Je suis complètement revenu de cette mythologie de la muse », déclarait Leos Carax lors d’une récente master class au festival de la Villa Médicis. Dans Mauvais Sang (1986) et Les Amants du Pont-Neuf (1991), il avait dirigé sa compagne de l’époque, Juliette Binoche. « La construction marche dans les deux sens. Et Juliette m’a peut-être plus formé que je ne l’ai formée. » Pour d’autres, la remise en question est plus douloureuse. Selon Marc Missonnier, producteur du Consentement de Vanessa Filho, adaptation du livre de Vanessa Springora sur l’emprise de Gabriel Matzneff, « l’introspection est d’autant plus difficile au sein du cinéma d’auteur que celui-ci s’est longtemps prévalu d’être avant-gardiste artistiquement et progressiste politiquement ».

En France, le statut hors norme de l’artiste est issu d’un double héritage perverti : celui de la Nouvelle Vague et de Mai 68. Pour Tatiana Vialle, les relations de réalisateurs avec de très jeunes filles passaient pour une transgression de l’ordre moral et bourgeois. « S’insurger contre ces comportements de prédateurs, c’était prendre le risque de passer pour prude et ennuyeuse. Dans le cinéma, l’excès était une valeur en soi. » Au pays de la politique des auteurs, des réalisateurs ont pu dominer sans entraves. La critique et réalisatrice Axelle Ropert remonte encore plus loin en pointant la violence d’un Henri-Georges Clouzot. « Sur le tournage de La Vérité, il se vantait de diriger Brigitte Bardot à coups de gifles ! » Et de citer aussi la figure ombrageuse de Maurice Pialat : « Dans les années 90, toute ma génération le portait aux nues, avec cette idée que la tyrannie était un mode légitime d’expression artistique. »

Jacques Doillon et Judith Godrèche dans « La Fille de quinze ans » (1989). Odessa Films/Collection Christophel

Caroline Champetier, la directrice de la photographie la plus célèbre du cinéma d’auteur (Godard, Doillon, Jacquot, Garrel, Akerman, Fontaine…), distingue, elle, les « jeunes Turcs » de leurs successeurs. « Godard, Truffaut et consorts ont révolutionné la façon de faire des films. Ceux qui sont arrivés juste après n’ont eu qu’à régner. Mais c’est en train de se retourner contre eux. » Présente sur le tournage de La Reine Margot (1994), une actrice qui souhaite rester anonyme se souvient de la manière dont Patrice Chéreau érotisait le rapport de domination. « Le soir, il était comme un animal séducteur entouré de sa cour de jeunes acteurs. Certains en sont ressortis terriblement abîmés. »

Face aux réalisateurs démiurges, aucun contre-pouvoir, ou si peu. « Entre comédiennes, on ne se disait rien. Nous étions mises en compétition, parler serait passé pour de la faiblesse ! » explique Élizabeth Bourgine, actrice phare des années 80 (La 7ᵉ Cible, Cours privé). Une absence de sororité qui questionne aussi la place des autres femmes sur les plateaux. Ainsi Caroline Champetier revisite-t-elle aujourd’hui ses dix films avec Benoît Jacquot : « Sur le tournage de La Désenchantée, je ne pouvais jamais m’adresser directement à Judith Godrèche, qui était à la fois l’actrice principale et la compagne de Benoît. Tout devait passer par lui ! » Aujourd’hui, elle s’estime à la fois complice et victime. « J’ai accepté de sa part une forme d’humiliation, de violence. Pour m’en sortir, je me suis retrouvée scindée, séparée des autres femmes. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir su protéger les plus fragiles, dont Judith. » Tatiana Vialle, elle aussi, s’est sentie démunie en travaillant avec un autre réalisateur au comportement problématique : « Pendant les castings, lui seul pouvait parler aux actrices, il avait des gestes déplacés avec elles. J’étais un témoin impuissant. »

Le mythe muse-pygmalion ne sert qu’à masquer la perception très XIXᵉ siècle de l’actrice comme courtisane !

Cette relation vampirique aux actrices se façonne au sein d’un système de domination plus vaste. « C’est avec des producteurs, et plus largement les financiers, que j’ai vécu les situations les plus malsaines !, témoigne Élizabeth Bourgine. Ils me faisaient miroiter de beaux rôles, mais insistaient toujours pour qu’on approfondisse le sujet, de préférence le soir, en privé. » Parce qu’elle a résisté aux avances, des films lui sont passés sous le nez, dit-elle. Elle aurait même écopé au passage d’une réputation particulière : « Des années après, j’ai appris qu’on m’avait appelée “l’Intouchable”. »

Si des alliances officielles, et fructueuses, ont pu se nouer entre actrices et producteurs – Isabelle Huppert et Daniel Toscan du Plantier dans les années 1980 –, beaucoup de comédiennes estiment avoir été victimes de représentations d’un autre temps. « Le mythe muse-pygmalion ne sert qu’à masquer la perception très XIXᵉ siècle de l’actrice comme courtisane ! » déplore ainsi Clotilde Hesme. Elle-même a découvert avoir participé à un faux casting, organisé par un producteur star. « Il a convoqué toutes les actrices de Paris pour faire des essais à moitié à poil, alors que le rôle était déjà attribué. Le but ? Enrichir en chair fraîche son catalogue de contacts, et harceler les filles derrière. » La sœur de Clotilde, Annelise Hesme, a raconté sur Instagram qu’un producteur lui avait proposé de « faire [s] on métier sans caméra », en louant sa compagnie à des acteurs, réalisateurs, producteurs… Quant aux agents, certains fermaient parfois les yeux. Élizabeth Bourgine en témoigne : « Quand je racontais ce que j’avais vécu, je voyais bien qu’ils ne voulaient pas entendre. Ils me répondaient : “Tu es une grande fille quand même, tu peux te défendre !” »

C’est en créant sa série pour Arte que Judith Godrèche, à l’instar de Vanessa Springora avec son livre, a pu sortir de son statut de victime et se réapproprier son histoire. « Tout a changé le jour où je suis devenue autrice et metteuse en scène, explique de son côté Mathilda May. Aujourd’hui, c’est moi qui choisis les interprètes, et je peux établir entre nous des rapports plus égalitaires. Je suis passée d’objet à sujet. » Même sentiment pour Laurence Cordier qui, en passant à la mise en scène, a eu le sentiment de « [s]’affranchir des regards malsains ».

Le #MeToo du cinéma a beau n’en être qu’à ses débuts, les choses évoluent « notamment grâce à l’arrivée de plus de réalisatrices, note Axelle Ropert. Elles ne sont pas toutes vertueuses, mais elles contribuent à façonner d’autres récits et à modifier les rapports de pouvoir ». De la même manière, des collectifs comme 50 / 50 ou l’ADA (association des acteur.ices) participent d’une libération de la parole et d’une réflexion sur l’encadrement des plateaux. Pour la première fois, l’UPC (Union des producteurs de cinéma) a publiquement soutenu les actrices qui avaient accusé Philippe Garrel. Surtout, les nouvelles générations commencent à porter un autre regard sur le métier et ses diktats. « On est nombreux et nombreuses à vouloir repenser la toute puissance d’un.e cinéaste sur un plateau, explique l’actrice de 33 ans Alice de Lencquesaing (Le Père de mes enfants, L’Enlèvement), membre de l’ADA. Dans une industrie où sortent plusieurs centaines de films par an, on commence à envisager le travail de manière plus collégiale, et les responsabilités sont mieux réparties. J’ai aussi l’impression que les réalisateurs de ma génération voient plus clairement la différence entre façonner un personnage et posséder un.e interprète. » Rien à voir avec un retour à l’ordre moral. Régulièrement accusées de vouloir aseptiser le cinéma, les actrices qui osent dénoncer les abus revendiquent au contraire leur audace. À l’instar de Clotilde Hesme : « On est prêtes à faire les films les plus subversifs et amoraux, mais dans le respect de notre intégrité physique et psychique sur le plateau. En un mot, avec notre consentement. »