La Suède

Entre 1991 et 1994, la Suède a connu une crise économique très violente, avec notamment un PIB en 1993 inférieur de 5 % à celui de 1991. Cette crise a conduit le parti social-démocrate, parti dominant à l’époque, à revoir ses références idéologiques. Depuis les années 1930, ce qui était qualifié de modèle suédois reposait sur une gestion keynésienne de l’économie, caractérisée par une relativement faible ouverture sur l’extérieur, un réglage de l’emploi par la gestion de la politique budgétaire et l ’existence d’un État-providence très généreux. En 1994, face à la crise, une rupture profonde intervient dans les principes suivis. Les nouveaux axes de la politique économique suédoise deviennent une ouverture accrue vers l’extérieur20, une politique monétaire de lutte contre l’inflation et d’appréciation permanente du taux de change de la couronne pour améliorer les termes de l’échange, donc in fine le pouvoir d’achat. Mais la révision la plus nette et la plus tranchée porte sur la politique budgétaire. Constatant que le creusement du déficit budgétaire ne parvient pas à ramener la croissance, les sociaux-démocrates suédois promeuvent une politique budgétaire fondée sur l’adaptation au cycle et la baisse du poids de la dette publique dans le PIB.

Dans un premier temps, entre 1994 et 1999, les finances publiques sont ramenées à l’équilibre. Pour y parvenir, les pouvoirs publics ont agi essentiellement sur les dépenses (voir tableau 2). Entre 1994 et 1999, la dépense publique est passée en Suède de 67 à 53 % du PIB. Quel a été le résultat de cette baisse drastique? En 1993, le déficit budgétaire est de 10 % du PIB; en 1994, année du retour au pouvoir des sociaux-démocrates et de la rupture avec le modèle suédois tel que conçu dans les Trente Glorieuses, ce déficit est encore de 9,2 %. En 2000, l’excédent a été porté à 5 % du PIB : la Suède a consenti sur six ans un effort budgétaire sur ses dépenses de 14 points de PIB, principalement concentré sur les dépenses de fonctionnement de l’État et sur les prestations sociales. Le gouvernement suédois a négocié avec les syndicats une baisse des prestations traditionnelles de l’État-providence. Ainsi, la politique de l’emploi, qui absorbait 3 % du PIB en 1994, ne coûtait plus que 1,5 % du PIB en 1999. Durant la même période, l’ensemble des prestations sociales est passé de 27 % du PIB à 19 %.

Le Canada

Au Canada, la situation est également très délicate au milieu des années 1990. En effet, en 1995, la dette publique atteint 100 % du PIB. En 1992, la dépense publique représente 53 % du PIB et le déficit budgétaire, à 9,2 % du PIB, est maximal, du fait de la conjugaison d’un déficit structurel important et d’un déficit conjoncturel significatif. L’assainissement commence dès 1993. Il porte là encore sur deux postes majeurs : les prestations sociales et les dépenses de fonctionnement de l’État. À la différence de la Suède, l’effort le plus significatif porte sur la fonction publique. L’emploi public est diminué de 15 %, par les départs à la retraite, mais également par des licenciements, rendus acceptables par de fortes indemnités de départ versées aux intéressés. Les salaires de la fonction publique sont gelés durant trois ans. Le budget fédéral canadien recule de 4 points de PIB entre 1993 et 1997. Aujourd’hui, la masse salariale des administrations publiques représente au Canada encore 12 % du PIB, contre 12,7 % en France et 15 % en Suède. En conséquence, avant la crise de 2008-2009, les finances publiques dégageaient au Canada un excédent de 1,7 % du PIB.

Cet effort a certes été facilité par la croissance économique de la période qui a été en moyenne de 3 % par an entre 1993 et 2007 (5 % en valeur), croissance due à la fois à la vigueur de l’économie américaine voisine et à la montée en puissance du secteur pétrolier. Mais si cette croissance a joué un rôle facilitateur, elle n’était pas à des niveaux tels qu’elle ait pu dispenser le Canada d’un effort discrétionnaire sur ses finances publiques.

Quid de la croissance ?

Pour compléter l’analyse de ces deux exemples, il faut tenter d’évaluer dans quelle mesure l’austérité budgétaire a affecté l’évolution de la croissance. Dans les schémas keynésiens, les politiques de redressement des finances publiques, en contractant la demande publique, provoquent une récession qui les rend plus préjudiciables que le mal qu’elles prétendent soigner. Selon ces schémas, le gain de la réduction du déficit structurel se perd en augmentation du déficit conjoncturel. En revanche, toujours dans cette optique, la dette rembourse la dette : l’augmentation du déficit se traduit en effet, grâce à l’effet multiplicateur, en une augmentation du PIB qui débouche sur une baisse du ratio dette/PIB. À l’inverse, la thèse de l’équi- valence néoricardienne postule que l’augmentation du déficit conduit à une contraction simultanée de la demande privée et, in fine, du PIB.

Que constate-t-on sur le terrain ? L’économie réagit-elle à l’assainis- sement de façon keynésienne ou de façon néoricardienne ? Les travaux récents de Carmen M. Reinhart et Kenneth S. Rogoff21 indiquent que, lorsque l’endettement dépasse les 80 % du PIB, les effets ricardiens l’em- portent indubitablement. Cela signifie en particulier que les politiques d’austérité favorisent la croissance.

L’OCDE a mené une étude22 sur seize pays sur la période 1970-2002. Il ressort de cette étude que si, en général, l’assainissement ralentit la croissance, celle-ci se redresse assez vite. Deux cas sont mis en avant : le Danemark, entre 1983 et 1986, et l’Irlande, en 1987, pour lesquels l’assainissement s’est accompagné d’une accélération de la croissance et d’une baisse simultanée des déficits structurel et conjoncturel. En outre, l’OCDE indique a contrario que la Suède a changé radicalement sa politique budgétaire en 1994, car le déficit pénalisait la croissance. Dans une autre étude de 201023, l’OCDE, reprenant l’analyse sur longue période des politiques budgétaires, constate, pour les pays de la zone OCDE, l’existence à court terme d’un effet keynésien, donc d’un effet de contraction de l’activité de 0,7 %. Cela signifie que toute réduction du déficit budgétaire d’un point de PIB conduit en moyenne à une récession de 0,7%. Mais cet effet sur la croissance est effacé au bout de deux ans, et les pays qui reviennent à l’équilibre budgétaire ont en cinq ans un PIB plus élevé que s’ils avaient maintenu leur déficit public.

Si nous revenons au cas particulier de la Suède, l’assainissement budgétaire a conduit à un redressement de la croissance dès la fin de 1994. Sur la durée du cycle économique concomitant à cet assainissement, le PIB par tête en Suède s’est accru de 2,8% par an. Le taux de chômage, qui était monté à 8,5% en 1993, est redescendu lorsque l’on a atteint le sommet du cycle, en 2000, à 4%.

Une des raisons de cette bonne tenue de l’économie suédoise correspond à une condition quasiment sine qua non de réussite de la politique d’austérité stipulant que l’investissement privé doit prendre le relais de la dépense publique. Or en Suède, comme d’ailleurs au Canada, la reprise de l’investissement privé liée à l’assainissement a eu deux effets positifs. À court terme, elle a donné la demande nécessaire à la croissance, et à long terme elle a fourni les moyens permettant aux entreprises de produire davantage. De ce fait, la reprise de l’investissement a accru le PIB potentiel. Cet effet de substitution positive de l’investissement privé à la dépense publique fonctionne à trois conditions. Tout d’abord, la politique d’as- sainissement ne doit pas pénaliser les entreprises, ce qui impose que leurs impôts n’augmentent pas. Ensuite, les ménages doivent maintenir leur demande, et donc, là encore, ne pas être pénalisés par des impôts supplémentaires allant au-delà de leur capacité et de leur volonté de désépargne. Enfin, la visibilité de la politique économique doit être suffisamment claire pour que la dynamique de l’investissement fonctionne parfaitement. Cette visibilité, dans les cas de réussite de la politique d’austérité, se traduit en général par une baisse des taux d’intérêt.

À la différence des redressements suédois ou canadien, l’assainissement grec actuel est mené dans de telles conditions, notamment au niveau européen, que sa crédibilité n’est pas suffisamment assise pour que les taux d’intérêt baissent. Dès lors, la contraction de la demande publique ne trouve pas encore de compensation dans une reprise nette de l’investissement privé, si bien que l’économie grecque s’enfonce dans la crise : le déficit structurel se réduit, mais le déficit conjoncturel s’accroît24. La Suède n’a pas connu de situation semblable à celle de la Grèce, car sa démarche était considérée comme crédible, perception renforcée par des réformes institutionnelles.

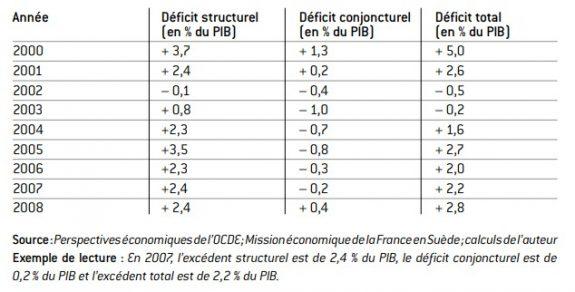

Sur le plan juridique, le principe de base de la politique budgétaire suédoise est désormais de « dégager sur la durée du cycle un excédent de 2 %25 », ce qui, dans la terminologie adoptée dans cette étude, signifie que le but de la politique budgétaire suédoise est un excédent structurel des finances publiques de 2 % du PIB.

Une fois l’effort initial consenti, la Suède a maintenu ce principe de l’excédent structurel de 2 % sur la durée du cycle. Le cycle économique qui a suivi la phase de redressement et précédé la crise de 2009 s’étend pour l’économie suédoise entre 2000, année la plus favorable, et 2008, nouvelle année la plus favorable avant la récession. Il dure neuf ans, comme le cycle de la plupart des économies développées26.

La Suède a maintenu ce principe pour le cycle en cours. En 2009, le déficit public a été de 1,2 % du PIB. Ce déficit se décompose en 2,5 % de déficit conjoncturel et 1,3 % d’excédent structurel.

Tableau 3 : Évolution des finances publiques suédoises dans le cadre du cycle économique