Ce que le coronavirus dit de notre espèce

L’épidémie de Covid-19 vient nous rappeler que nous vivons, que nous le voulions ou non, dans un monde interconnecté. Nos frontières sont poreuses, plus proches de la membrane vivante que du mur en dur, écrit le professeur de philosophie Michael Marder.

L’épidémie de Covid-19 vient nous rappeler que nous vivons, que nous le voulions ou non, dans un monde interconnecté. Nos frontières sont poreuses, plus proches de la membrane vivante que du mur en dur, écrit le professeur de philosophie Michael Marder.

L’épidémie de Covid-19 due au nouveau coronavirus, qui menace de se muer en pandémie, a déjà mis la planète sens dessus dessous : plusieurs pays sont gagnés par l’inquiétude, voire la panique, les marchés financiers sont en proie à la fièvre, et des morts sont hélas à déplorer. Jusqu’à présent, nous n’avons eu guère de temps pour la réflexion, et peu d’entre nous se sont demandé ce que cette crise pourrait nous apprendre sur nous-mêmes – sur nos corps, nos communautés, nos systèmes politiques, et les implications de notre interdépendance transfrontalière. Pour ma part, j’estime que cette crise a quelque chose de très important à nous dire.

Un idéal impossible de pureté

Bien avant l’apparition des premiers cas de Covid-19, une tendance planétaire à construire des murs et à fermer les frontières était à l’œuvre – entre les États-Unis et le Mexique, Israël et la Palestine, la Hongrie et la Serbie ou la Croatie, pour ne citer que ces pays. Le regain de nationalisme à l’origine de cette tendance se nourrit de la peur des migrants et de la contagion sociale, tout en poursuivant un idéal impossible de pureté au sein d’un État emmuré.

Les mesures préventives mises en place pour réagir face au virus, comme la fermeture des frontières, les obstacles au voyage et les quarantaines, revêtent aussi une dimension symbolique : elles répondent à la même logique que la construction de murs pour des raisons politiques. Il s’agit dans les deux cas de rassurer les citoyens et de leur donner un faux sentiment de sécurité. Mais, ce faisant, on passe à côté du principal problème : l’insuffisance des prises de décisions transnationales, si importantes pour lutter contre le réchauffement climatique et régler la crise des migrants, les pandémies, et des délits économiques comme l’évasion fiscale.

Les frontières sont par définition poreuses

Le “survivalisme” a toujours suivi une trajectoire parallèle à celle du nationalisme virulent. Il se fonde sur cette fiction d’un individu “robinsonnesque”, totalement autonome, assez fort et intelligent pour se sauver lui-même, et peut-être sa famille dans la foulée. Cette attitude revient à soustraire les individus de leurs contextes environnementaux, communautaires ou économiques, dans le droit fil de la doctrine théologique du salut réservé aux élus.

À mesure que la panique s’installe ici ou là, la fermeture des frontières individuelles s’inspire des politiques les plus primaires : on stocke des denrées alimentaires et des médicaments, et les plus riches préparent même leurs bunkers de luxe en prévision de l’apocalypse. Mais contrairement aux fictions survivalistes, cette nouvelle épidémie vient nous rappeler que les frontières, par définition, sont poreuses. On aura beau les fortifier, elles seront davantage des membranes vivantes que des murs inorganiques. Un individu ou un État qui parviendrait à se couper entièrement de l’extérieur se condamnerait à une mort certaine.

La mondiale souveraineté du virus

Les virus ne sont pas seulement des menaces occasionnelles dans le ciel serein de la mondialisation, ils symbolisent le monde sociopolitique moderne. (On pourrait dire, ironiquement : le microbe n’est pas un microbe, c’est une caractéristique.) Et en l’occurrence, un symbole plus subtil que celui du mur apparaît, celui de la couronne.

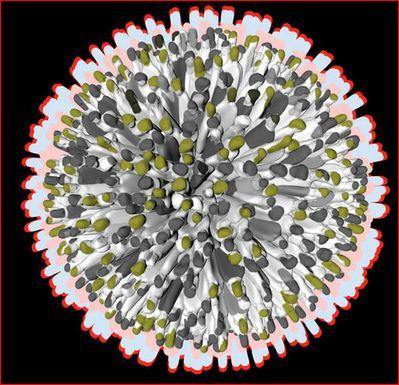

Le Covid-19 appartient à la famille des virus à ARN qui se transmettent de l’animal à l’homme. Comme cette caractéristique l’indique, ce virus ne respecte pas la classification des êtres vivants ni la barrière de l’espèce. Les pointes en forme de trèfle sur la surface sphérique du virus lui ont valu d’être baptisé “coronavirus”, du latin corona qui veut dire “couronne” et qui vient du grec korone, “guirlande”. Attribut de la souveraineté par excellence, cette couronne vient ceindre une entité microscopique qui n’a que faire des distinctions entre les différentes classes d’êtres vivants, mais aussi entre la vie et la mort.

En transgressant les anciennes frontières, le virus incarne une nouvelle souveraineté à l’heure de la dispersion du pouvoir. Et comprendre son fonctionnement permet d’avoir un aperçu des mécanismes du pouvoir aujourd’hui.

Nous sommes tous les hôtes d’éléments étrangers

Un aspect de l’activité virale consiste à infiltrer et à transcrire les contenus des cellules hôtes et des programmes informatiques. Un autre consiste à se répliquer le plus largement possible. Dans l’univers des réseaux sociaux, ces deux aspects sont très recherchés : lorsqu’une photo, une vidéo, une blague ou une histoire est partagée, et qu’elle se répand rapidement sur Internet ou les téléphones portables, on dit qu’elle devient virale. Un taux élevé de réplication du contenu viral n’est pas suffisant, car il doit y avoir une incidence, une transcription, pour ainsi dire, du contenu social infiltré. Le but est d’affirmer son influence par une image ou une histoire largement diffusée et d’exercer ce pouvoir. Et cette viralité introduit un certain degré de complexité dans notre relation affective avec les virus : nous les redoutons, quand nous sommes leurs cibles et leurs hôtes éventuels ; nous les recherchons, lorsqu’ils nous servent pour toucher le maximum de personnes.

Cette comparaison entre un contenu viral sur Internet et une pandémie due à un coronavirus n’est pas exagérée. La dimension mondiale des dernières épidémies est le résultat de la mobilité et de la multiplication des contacts physiques entre de larges pans de la population mondiale par le biais du tourisme de masse, des échanges éducatifs et professionnels, des relations à longue distance, des événements culturels et sportifs internationaux, etc. Le virus se trouvait dans les navires de croisière, comme le Diamond Princess, dans les avions, les trains et les hôtels, bien loin de son point de départ – en d’autres termes, il était là où certains avaient “envoyé” leur personne physiquement, et non plus seulement leur image ou leur message.

Que cela nous plaise ou non, nous sommes tous les hôtes d’éléments qui nous sont étrangers, à tous les niveaux de l’existence. De plus, il y a toujours un risque que les hôtes soient spoliés par ceux qu’ils accueillent. Ce risque est impossible à éliminer. Plutôt que de brandir les spectres des États-nations souverains et des individus autonomes, nous devons apprendre à vivre dans un monde qui n’est plus seulement connecté de manière immatérielle ou idéale, grâce aux technologies de communication, mais dans un monde très concrètement connecté, par un contact direct et charnel. Pour résumer, nous devons apprendre à vivre dans une réalité qui peut, à tout moment, devenir virale.

Source courrierinternational.com par Michael Marder New York Times