Keynes Soixante-dix ans après

En avril 2016, peu de gens ont évoqué le soixante-dixième anniversaire de la mort de John Maynard Keynes. Peut-être ce relatif oubli tient-il au fait que si les décideurs d'aujourd'hui usent et abusent encore du vocabulaire keynésien, pour justifier leur laxisme budgétaire, son influence réelle s'estompe. On peut se demander légitimement ce qu'il reste de celui qui domina la pensée économique de l'après-guerre jusqu'à ce que la stagflation des années 1970 n'ébranle les certitudes de ses disciples. J.-M. D.

Pour nous, il reste un nom, une vie remarquable à bien des égards, une méthode fondée sur un goût ineffable de la provocation, une idée originale – celle du multiplicateur – et une pratique aux résultats contestables tendant à faire de l'inflation non pas un problème mais un outil.

Un nom

Il reste donc de Keynes, en tout premier lieu, clairement, un nom.

En effet, une des particularités de Keynes est d'avoir donné son nom à une des théories marquantes de l'histoire de la pensée économique. Tous les économistes n'ont pas ce privilège. Ainsi, quand on feuillette un livre d'économie, on constate que les keynésiens s'opposent aux classiques ou aux monétaristes, termes éloignant toute forme de culte de la personnalité. On pourrait s'interroger sur le fait que les économistes qui se sont le plus trompés comme Malthus et Marx ont suscité la création à partir de leurs théories de noms et d'adjectifs devenus communs et assez largement employés. Il faut bien reconnaître qu'en partageant leur sort apparemment prestigieux, Keynes a aussi, bien que dans une moindre mesure, partagé leur redoutable propension à l'erreur.

Une vie

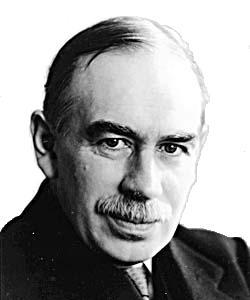

La survivance de son nom plairait néanmoins très certainement à Keynes car il alliait un esprit affûté à un réel goût du paraître. Et c'est peut-être ce goût du paraître poussé jusqu'au culte du paradoxe qui donne une deuxième raison de garder Keynes en mémoire. Sa vie fut, à bien des égards, originale et même passionnante au point que de plus en plus d'analystes de Keynes se font avant tout ses biographes, comme s'ils voulaient éviter de parler de ses théories. Rappelons qu'il est né le 5 juin 1883 à Cambridge. 1883, c'est l'année de la mort de Marx. On les associe souvent comme contestataires de l'ordre établi. Mais autant Marx a vécu dans l'exil, pourchassé par la police, vouant une haine incommensurable à la société des gens en place, autant Keynes appartient à l'intelligentsia aisée et mène une vie agréable de dandy. Le 5 juin, c'est le jour de l'anniversaire d'Adam Smith, même si, entre les deux hommes, un changement de calendrier fait qu'en réalité ils ne partagent pas leur jour de naissance. Mais autant Smith fut un personnage terne et peu sûr de lui, autant Keynes était flamboyant et même plutôt arrogant.

Le père de Keynes, John Neville, est une personnalité connue et reconnue de Cambridge où il enseigne l'économie ; la mère, Florence Ada, qui est une militante en vue du Parti libéral, deviendra la première femme maire de Cambridge.

Cette appartenance idéologique de Madame Keynes mère est très importante, car Keynes, qui fut l'inspirateur du travaillisme des années 50 et suscite aujourd'hui l'enthousiasme des gens de gauche, n'a jamais été socialiste. Très influencé par sa mère, il avait rejoint très tôt le Parti libéral. À King's College à Cambridge, où il est étudiant après être passé par Eton, il adhère au club très fermé des « Gladstone Apôtres », où se côtoient des membres de l'aile gauche du Parti libéral se réclamant de l'héritage de William Gladstone et des sympathisants travaillistes comme Bertrand Russell. Keynes se lie d'amitié avec ce dernier, mais plus par amour partagé des mathématiques que par sympathie politique. S'il milite pour le droit de vote des femmes et prend part à des manifestations pacifistes en 1916 et 1917, il prend soin de se tenir à égale distance des conservateurs, incarnation d'une aristocratie déclinante qu'il exècre, et des travaillistes, porte-parole d'un mouvement syndical qu'il méprise. Keynes se trouve parfaitement à l'aise dans le Parti libéral en pleine mutation des débuts du xx e siècle, un parti dont Margaret Thatcher dira par la suite qu'il s'est transformé avec l'émergence des travaillistes en un « rassemblement d'aventuriers politiques et d'intellectuels snobs ».

Et malgré son hostilité de façade à l'establishment il en accepte en fait sans hésitation les us et les coutumes. C'est ainsi qu'il est anobli en 1942.

Pour ce qui est de son parcours intellectuel, il a d'abord suivi des études de mathématiques. Son diplôme en poche, après avoir passé ses vacances à lire des poètes latins avec son amie Virginia Woolf, c'est sur l'insistance de son père qu'il passe le concours du Trésor britannique. Ayant obtenu la meilleure note du concours en thème latin, il est reçu dans un rang médiocre à cause de l'économie. Il saura s'en souvenir : il consacre à Arthur Pigou, l'examinateur qui l'a humilié, un chapitre vengeur de la Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, son ouvrage emblématique. Dans un appendice au chapitre XIX du livre, il s'acharne sur Pigou, qualifiant sa théorie du chômage de « la plus redoutable des erreurs commises sur ce sujet ».

Devenu gratte-papier au bureau londonien du service des affaires coloniales, son métier de fonctionnaire colonial l'occupe assez peu puisque, sur les deux ans où il a exercé des fonctions à l'India Office, son action s'est limitée à l'expédition d'un taureau à Bombay. La réalité quotidienne de l'administration achève de transformer le déjà libéral Keynes en détracteur résolu de l'État et de ses agents. Il trompe son désœuvrement en publiant un volumineux traité de calcul des probabilités, aboutissement naturel de ses premiers axes de recherche. Ce texte fondateur est aujourd'hui bien oublié et même ses plus fervents admirateurs n'en parlent jamais.

Comme la haute fonction publique l'ennuie et que les mathématiciens l'ignorent, il se fait professeur d'économie, à l'instar de son père. Et ce alors même que cela ne l'enchante guère. Il n'a qu'une assez piètre opinion de la profession. Dans un de ses livres, il écrit : « Si les économistes pouvaient parvenir à ce qu'on les considère comme des gens humbles, compétents, sur le même pied que les dentistes, ce serait merveilleux ! »

En outre, économiquement parlant, il s'arrange pour être… insaisissable. Ses adversaires ont souligné que l'opposition systématique à la pensée économique élaborée au xix e siècle constitue le seul élément stable de son œuvre. Winston Churchill racontait souvent qu'une conversation avec Keynes était très féconde : au début de la conversation il défendait un point de vue, au milieu un autre et à la fin un dernier, avec suffisamment de conviction et d'arguments pour qu'on le croie tout le temps sincère. Hayek soutenait quant à lui qu'il est « extrêmement difficile d'exprimer des désaccords précis avec ses exposés tant ils sont obscurs et peu systématiques ». Robert Lucas, qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 1995 et qui est de ses opposants les plus résolus, a déclaré que l'on pouvait très bien se passer en économie de lire les écrits de Keynes, car ils étaient confus, très approximatifs et contradictoires. Keynes lui-même, parlant de son Traité sur la monnaie, a écrit : « Esthétiquement, ce livre est un échec. J'ai trop changé ma pensée au cours de son élaboration pour qu'il possède une vraie unité. »

Pourtant la profession s'est entichée de lui et en a fait un de ses héros et de ses hérauts.

La provocation comme méthode

À vrai dire, le succès de Keynes repose avant tout sur une méthode, une méthode qui fascine car fondée sur la provocation, une méthode qui associe un grand sens de la communication à des prises de position excentriques.

La provocation keynésienne passe d'abord par ses références. Après avoir déclaré à ses débuts son admiration pour Alfred Marshall, le grand économiste de la fin du xix e siècle qui fut son professeur, il rompt plus ou moins avec son héritage et se réclame d'économistes peu connus en Angleterre. Il dit s'inspirer beaucoup du mercantiliste Antoine de Montchrestien, l'un des rares Français qu'il admire, avec Montesquieu. Il n'hésite pas à se réclamer de l'étrange Silvio Gesell. Cet Argentin d'origine allemande a été commissaire du peuple aux Finances de l'éphémère République soviétique de Bavière de 1919. Il a publié une œuvre abondante où il se fait le chantre de l'inflation et le théoricien de la monnaie fondante. Il est surtout l'inventeur de la formule de l'« euthanasie des rentiers » que Keynes s'est appropriée sans vergogne.

La provocation passe ensuite par la défense agressive d'idées à contre-courant. Il devient célèbre en 1919 grâce à son livre Les Conséquences économiques de la paix où il dénonce les réparations allemandes prévues par le traité de Versailles. Le succès du livre tient moins à la thèse défendue qu'aux portraits virulents qu'il fait des protagonistes. Il propose dans le livre de ramener de quatre à une année de production les réparations allemandes, ce qui passe relativement inaperçu. En revanche, son outrance antifrançaise assure une grande publicité à l'ouvrage. En effet, indigné, le financier international Louis Klotz, ancien ministre des Finances de Clemenceau, qui est entré dans l'histoire pour avoir répondu sans cesse à ceux que la situation économique de la France inquiétait : « l'Allemagne paiera », prend la peine de réagir aux propos de Keynes. Cela crée une polémique largement diffusée et permet à Keynes de connaître son premier succès de librairie.

Cette agressivité, il la reproduit dans les débats plus strictement académiques. Rompant avec la pratique antérieure des économistes consistant à faire de toute théorie nouvelle le dépassement des théories précédentes, il développe une analyse en opposition frontale avec les théories classiques et néo-classiques issues de l'économie politique du xix e siècle. Il traite Ricardo de « Torquemada » de la pensée économique et, quand il fait de la gestion de la demande globale l'origine de la croissance, il associe à son argumentation des considérations méprisantes pour Jean-Baptiste Say, auteur de la célèbre loi selon laquelle l'offre crée sa propre demande.

Indépendamment de ces traits de caractère, comment évaluer l'héritage de Keynes dont nous avons dit combien il était divers ? Dans cet héritage d'autant plus difficile à cerner qu'il a abondamment été réécrit par ses épigones, ce qui nous paraît le plus important est la notion de multiplicateur.

Le multiplicateur comme concept

En 1936, Keynes publie sa Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Ce livre lui donne le statut d'économiste de référence. Non pas du fait de ses attaques virulentes des écrits de Pigou, mais parce qu'il y propose une politique économique dont il affirme qu'elle est à même de rétablir le plein emploi. Et, fondamentalement, cette politique repose sur la dynamique du multiplicateur, qui devient dès lors le concept keynésien par excellence. Même si, comme pour l'euthanasie des rentiers, le multiplicateur est inventé par un autre. En l'occurrence Richard Kahn. Attardons-nous un instant sur Richard Kahn.

S'il est né le 10 août 1905 à Londres, sa famille et sa culture sont allemandes. Son père a quitté l'Allemagne avec la volonté de rejoindre les États-Unis. Mais il s'installe en fait en Angleterre. Il donne à ses enfants une éducation rigoureuse, dont Richard tire un caractère effacé. La guerre de 1914-1918 perturbe la vie familiale au point qu'à plusieurs reprises il sera question de regagner l'Allemagne où Richard effectue de longs séjours. Après avoir étudié les mathématiques puis l'économie, Richard Kahn obtient en 1930, grâce à Keynes dont il a été l'élève, un poste de maître assistant à Cambridge. Il ne devient professeur à part entière qu'en 1951 et prend sa retraite en 1972. Peu ambitieux, il est le collaborateur consciencieux de Keynes. C'est en 1931 que Keynes lui demande d'animer le Cambridge Circus, cette réunion d'économistes qui, officiant dans la célèbre université britannique encore sous le charme des écrits d'Alfred Marshall, entendent le dépasser et refonder la science économique. Un des atouts de Kahn est que, parlant parfaitement allemand, il a accès à une littérature ignorée alors en Grande-Bretagne, une littérature issue notamment des livres des professeurs d'économie allemands des années 1870. Or, ceux-ci défendent l'idée que l'État peut et doit jouer un rôle positif dans l'accélération de la croissance. Leurs théories constituent ce que l'on appelle le « socialisme de la chaire ». En 1903, un nommé Nicolaus Johannsen, s'inspirant de l'interventionnisme des socialistes de la chaire, publie à Berlin une brochure où il modélise l'efficacité productive de la dépense publique. Pour lui, celle-ci n'est pas qu'un simple mécanisme de transfert. Toute dépense publique nouvelle suscite en effet une chaîne de dépenses qui se traduit, in fine, par un accroissement du revenu national supérieur à celui de la dépense initiale. En 1931, dans une Allemagne en crise, Adolf Lowe, un haut fonctionnaire de la République de Weimar, popularise les écrits de Johannsen et propose au gouvernement allemand une politique de grands travaux, qui doit servir à ses yeux à « réamorcer la pompe ».

Ayant pris connaissance de ces travaux, Kahn transmet à Keynes une note les résumant avec dans l'idée le fait que le Cambridge Circus doit s'en inspirer. Pour convaincre Keynes, il calcule le rapport entre l'emploi directement lié à une commande initiale de l'État et l'emploi final, rapport qui mesure ce qu'il appelle l'« effet multiplicateur » de l'investissement public. À partir de cette note, Keynes popularise ce que les étudiants en science économique du monde entier connaissent sous le nom de « multiplicateur keynésien1 ».

Comme les autres économistes, Keynes fait de l'investissement la condition de la croissance. Mais, quand celui-ci se dérobe, la dépense publique doit prendre le relais. Le mécanisme d'enrichissement par la dépense publique, enrichissement encore amplifié par le recours à la dette, que traduit le multiplicateur séduit d'autant plus Keynes qu'il est paradoxal. Soulignons qu'il est d'autant plus paradoxal pour la science économique anglaise de l'époque qu'il peut être considéré comme une importation intellectuelle venue d'Allemagne.

Quoi qu'il en soit, pour être effective, la dynamique du multiplicateur suppose que rien ne vienne en perturber le déroulement. C'est-à-dire que l'effet multiplicateur ne doit pas être contrebalancé par d'autres effets. Cela n'est vrai qu'à trois conditions : aucun achat ne s'effectue à l'étranger ; aucune entreprise n'ampute la demande effective par une hausse des prix ; aucun agent économique ne réduit ses dépenses quand l'État augmente les siennes grâce à son endettement.

La contestation de la théorie du multiplicateur s'est nourrie par la suite de ces conditions : elle a pointé le gonflement des importations, qui transfère les bénéfices de la relance budgétaire d'un pays à ses partenaires commerciaux, l'inflation qui est entretenue par le financement monétaire du déficit budgétaire, la baisse de l'investissement privé qui suit l'augmentation des dépenses publiques. De toutes les critiques, c'est cette dernière qui est la plus souvent évoquée. C'est l'effet d'éviction que les économistes de la nouvelle macroéconomie classique comme Robert Lucas et Robert Barro ont reformulé au travers de la notion d'équivalence ricardienne. Mais ce sont les deux premières qui se sont produites le plus régulièrement. Les économies qui ont augmenté systématiquement la demande publique se sont abîmées dans une succession de déficit extérieur et de poussées inflationnistes qui ne réduisait pas le chômage.

Conséquence, le multiplicateur s'est fait discret au fur et à mesure que la stagflation et les accumulations de dette extérieure stigmatisaient son inventeur.

Il a fait cependant un retour spectaculaire à l'occasion des politiques d'austérité menées notamment en Europe. En effet, si l'augmentation de la dépense publique accroît la production, logiquement, sa réduction doit être récessive. Or, le drame grec a montré que l'on ne devait ni l'exclure ni l'ignorer.

En janvier 2013, dans un article de recherche sur la politique d'austérité menée en Grèce depuis le printemps 2010, le FMI faisait son « mea culpa ». Son erreur ? Une mauvaise évaluation du multiplicateur de ce pays, c'est-à-dire de l'ampleur de l'impact des coupes budgétaires sur sa croissance.

La conclusion de l'article était : « Il n'y a pas un seul multiplicateur en tout temps et pour tous les pays » et « les multiplicateurs peuvent être plus ou moins élevés au cours du temps et d'une économie à l'autre ».

L'inflation comme outil

La grande question du moment, c'est donc de se demander si ce retour du multiplicateur dans les débats théoriques doit être considéré comme la preuve que Keynes peut être encore d'actualité.

En pratique c'est la crise économique de 1929 qui lui a apporté une réelle notoriété. Dans les années 30, face à un chômage dévastateur, les gouvernements démocratiques restent passifs, attendant du marché et de la baisse des salaires le retour au plein emploi. Simultanément le communisme soviétique, recours d'une certaine gauche, propose la mise en place d'une étatisation de l'économie qui conduit à un arbitraire sanglant. Ces deux approches relèvent pour Keynes de l'idéologie, et repose sur une erreur : la fin du chômage vient dans les deux cas de l'organisation de l'offre. Pour les premiers, le marché doit faire baisser le prix du travail jusqu'au niveau permettant aux entreprises d'embaucher. Selon le dogme communiste, c'est l'État qui doit assurer directement l'embauche. Le coup de génie de Keynes est d'adopter une approche complètement différente. C'est la demande qui porte la croissance et la demande publique qui, par l'effet multiplicateur, arrache l'économie au marasme.

Keynes n'a jamais eu autant raison que quand il propose de combattre la déflation de ces années-là. Derrière le chamboulement théorique qu'il initie, il propose en fait aux grands décideurs d'être simplement pragmatiques. Roosevelt, a priori défenseur de l'équilibre budgétaire, l'écoute et lance les grands travaux du New Deal pour rompre avec un immobilisme économique dont les conséquences politiques se révèlent dramatiques.

La seule faille sera que, à l'expérience, la création de demande évite si bien la déflation qu'elle finit par constituer surtout une source d'inflation. D'ailleurs, lorsque les grands pays industrialisés abandonnent les politiques keynésiennes au G7 de Tokyo en 1979, ils le font parce que l'inflation, qui a emporté le système monétaire international, menace les systèmes monétaires internes.

Le retour du multiplicateur dans les working papers du FMI comme les diverses marques de nostalgie keynésienne que l'on peut trouver chez certains gouvernements et même dans les déclarations des responsables de l'OCDE traduisent en réalité un désarroi face au ralentissement actuel de la croissance proche de celui des dirigeants des années 30. Mais ils traduisent aussi l'oubli des méfaits de l'inflation.

Et maintenant

Or le keynésianisme ne fut probablement qu'une tentative astucieuse de gérer l'inflation, tentative qui a atteint assez vite ses propres limites. Si les néokeynésiens au sens le plus large que l'on puisse donner à ce terme croient pouvoir repartir dans des politiques qui créeraient des tensions inflationnistes dans un système financier construit pour les éviter, ils courent à leur perte. Et à la nôtre. En revanche, s'ils veulent faire passer l'esprit de Keynes, ils sont les bienvenus. À condition qu'ils l'aient bien saisi.

L'esprit keynésien, c'est d'abord le refus du dogmatisme et la volonté d'adaptation permanente de la politique économique. C'est également, on l'oublie trop souvent, un certain humanisme hérité de la tradition libérale anglaise. Keynes aimait rappeler son admiration pour Montesquieu. Cela concernait certes l'économie, Montesquieu ayant rédigé un court mémoire sur les dettes sur lequel Keynes ne tarissait pas d'éloge. Mais Keynes affirmait admirer également le gentilhomme éclairé à qui son père avait donné un mendiant pour parrain afin qu'il n'oublie jamais les pauvres et leur souffrance.

Notes:

[1] On peut décrire le mécanisme du multiplicateur selon le schéma suivant. Soit R le revenu global d'un pays. La part consommée est cR. Le coefficient « c » est appelé la propension à consommer. Celle-ci est inférieure à 1 car on ne peut consommer plus que son revenu… Supposons maintenant que l'État augmente ses dépenses G d'une quantité dG. Les fournisseurs de l'État, qui reçoivent dG, donnent cette somme à leurs salariés, qui en consomment une partie, très exactement cdG. Les commerçants qui reçoivent cette somme en consomment à leur tour une partie, c (cdG), en achetant à d'autres commerçants. Ces derniers dépensent alors c (c2dG) et ainsi de suite. Cet enchaînement se termine par une dépense totale égale à dG dépensé par l'État et cdG + c2dG + c3dG + … + cndG + … dépensé par les particuliers. La demande globale augmente dès lors de dG (1 + c + c2 + c3 + … + cn + …), soit dG/1 – c. L'État a mis dG dans le circuit économique, la demande supplémentaire finale est de dG/1 – c. 1/1 – c'est le multiplicateur.

Commentaire est une revue fondée par Raymond Aron et dirigée par Jean-Claude Casanova