GRAND ENTRETIEN. Quand le patron de Total s'exprime aussi sur la géopolitique : Amérique, Europe, Chine, Afrique, climat, démocratie et relocalisations…

« Dites, qu'avez-vous vu ? » demandait Baudelaire dans son fameux poème « Le Voyage ». Depuis cinq ans qu'il dirige Total, Patrick Pouyanné sillonne la planète dans tous les sens. Quel Français, en dehors peut-être d'Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, rencontre plus de chefs d'État et de gouvernement que lui ? « Ce sont mes clients », rigole Pouyanné.

On l'a connu il y a quelques années, lorsqu'il dirigeait la branche raffinage-chimie de Total. Il devait la faire revenir à la rentabilité, d'où sa réputation de restructurateur. Sauf qu'il n'est pas que cela. Fin 2014, après l'accident d'avion qui a coûté la vie à Christophe de Margerie, Pouyanné devient le patron du géant mondial de l'énergie. Une personnalité différente, mais une même curiosité pantagruélique. Pouyanné fréquente la planète entière, consulte des experts en tout genre, lit aussi compulsivement journaux de tous pays et notes de think tanks.

Pour une raison incompréhensible, les patrons sont rarement interviewés sur autre chose que leurs activités et comptes de résultat. Au Point, on n'hésite pas à les interroger aussi comme des chercheurs, intellectuels ou témoins, car ils voient le monde de près. Nous avons donc demandé à cet « étonnant voyageur » nommé Pouyanné de nous livrer sa vision des grands équilibres géopolitiques, entre enjeu climatique et séisme économique. Et cela secoue !

Le Point : Ce monde post-Covid vous stimule ou vous effraie ?

Patrick Pouyanné : Il faut toujours être optimiste ! Car, comme disait Churchill, « l'optimiste voit l'opportunité dans chaque danger, le pessimiste voit du danger dans chaque opportunité ». Mais regardons la réalité : il y a un basculement du monde, une tendance à la fracturation que la pandémie accélère. Attention, avant toute chose, n'oublions pas le côté positif de la mondialisation : en quelques décennies, elle a permis à un milliard de personnes de sortir de la pauvreté. Cela n'empêche pas de savoir reconnaître ce en quoi nous nous sommes trompés. L'Occident a voulu la globalisation avec l'idée - fausse - que, après la chute du mur de Berlin, la démocratie, le libéralisme et le bien-être avanceraient ensemble. Avec l'échec du communisme soviétique, ce modèle, le nôtre, triomphait, et nous avons eu l'envie très généreuse de l'exporter. On l'a par exemple ouvert à la Chine. Nous l'avons fait entrer dans l'Organisation mondiale du commerce, avec l'espoir sans doute naïf qu'elle se rapprocherait de nous. Vingt ans après, on découvre que la Chine est devenue la première économie mondiale tout en gardant son système politique autoritaire. Nous avons sous-estimé la capacité du régime chinois à apprendre du modèle occidental tout en choisissant une autre voie. Le Parti communiste chinois, qui est géré comme une gigantesque entreprise, a pris ce qu'il voulait des deux mondes. Pékin n'a pas vraiment respecté les règles du jeu, mais nous avons laissé faire, au nom de notre idéologie libérale. Aujourd'hui, on se réveille et on voit que tous les objets que l'on utilise sont estampillés made in China ! On s'aperçoit aussi que l'on perd nos emplois et notre domination technologique…

L'Occident semble tenté par le repli, du coup…

Oui, les populations occidentales se sentent déclassées et désormais dépendantes face à la montée des pays émergents. Elles pensent qu'elles ne tirent pas de bénéfice de la globalisation, ce qui est d'ailleurs faux : le pouvoir d'achat serait bien plus faible sans les produits chinois qui inondent notre marché ! Elles ont, en outre, le sentiment que les inégalités se sont accrues au sein même de leurs sociétés. J'ajoute un autre phénomène : comme les habitants des sociétés occidentales, notamment en France, demandent toujours plus de protection, on a bâti des systèmes fiscaux confiscatoires, ce qui accentue le mécontentement.

Mais, au-delà des populations, on a l'impression que ce sont les gouvernements qui souhaitent le repli…

La pandémie a fait sauter toutes les digues. Du jour au lendemain, les États ont décidé qu'il n'y avait plus de contrainte économique et budgétaire. La priorité n'est plus l'économie, qui nous a pilotés pendant quarante ans, mais l'homme et sa santé. « Quoi qu'il en coûte », comme a dit Emmanuel Macron. L'État-nation se fait protecteur en réponse aux attentes des citoyens. Au nom de l'homme, il fait pleuvoir des milliards d'euros. Le problème, c'est que chaque pays l'a fait pour lui-même.

On assiste à l'effondrement du multilatéralisme. l n'y a plus de « G20 », plus de « G8 », c'est le monde du « G-zéro ».

C'est-à-dire ?

À l'occasion de cette pandémie, on assiste à l'effondrement du multilatéralisme, qui était déjà mal en point. Il y a trente ans, les États se seraient battus pour répondre de façon coordonnée à la crise sanitaire mondiale, en s'appuyant sur l'OMS, en convoquant le Conseil de sécurité des Nations unies. Là, qu'a-t-on fait ? Les gouvernements ont écarté, mis en doute l'OMS, et cela a été chacun pour soi. Les États ont, dans cette crise, privilégié les réponses nationales, comme s'ils avaient ordonné à tout le monde de rentrer au bercail… On a d'ailleurs assisté à une grande migration ! Il n'y a plus de « G20 », plus de « G8 », c'est le monde du « G-zéro », selon l'expression de Ian Bremmer. Je suis inquiet. Comment fera-t-on à la prochaine pandémie ? Je signale que, depuis deux décennies, le monde a connu sept pandémies, donc une tous les trois ans en moyenne. Il faut appeler à nouveau à la coopération mondiale. Comme pour le changement climatique, d'ailleurs. Notre monde est confronté à des phénomènes globaux, mais la réponse est désormais trop souvent « chacun chez soi ».

Pourquoi le multilatéralisme s'effondre-t-il aussi facilement ?

Le multilatéralisme wilsonien, celui de la Société des nations, est dépassé. Nous l'avons bâti autour de l'axe atlantique, qui dominait à l'époque, alors qu'aujourd'hui, sur les 7 milliards d'habitants de la planète, 4 milliards vivent en Asie. C'est désormais autour du Pacifique que le monde tourne. Sans compter que, depuis dix ou quinze ans, les États-Unis n'ont plus envie d'assumer le rôle de leader du monde. Les Américains ont eux aussi vu leurs jobs partir ailleurs, et poussent donc leurs gouvernements au repli. Cela a d'ailleurs commencé bien avant Donald Trump, avec Barack Obama et même George W. Bush et le 11 Septembre. Il faut dire aussi qu'ils ont moins besoin du reste du monde aujourd'hui. Les États-Unis ont découvert depuis quelques années d'importantes ressources énergétiques sur leur sol, et ils sont les leaders mondiaux en matière de technologies digitales. L'Amérique pourrait presque vivre en autarcie.

Entre ces deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine, il y a un risque réel de nouvelle guerre froide.

La Chine va-t-elle tenter de devenir le leader du monde à sa place ?

C'est une énigme. J'ai du mal à croire qu'elle veuille et puisse être hégémonique. Car globalisation va de pair avec interdépendance, même pour la Chine. Elle clame qu'elle ne veut pas dominer le monde, elle ne fait pas de prosélytisme idéologique, mais elle a des projets d'expansion économique comme les nouvelles routes de la soie. Je remarque toutefois que la Chine n'a jamais été dans l'Histoire un empire qui sortait de ses frontières. Si elle a édifié la « grande muraille », c'est pour se protéger ! Elle ne peut pas, par ailleurs, se penser de manière autarcique, car elle a besoin des autres, notamment pour nourrir sa population. Enfin, si elle voulait devenir l'acteur dominant, la réaction des autres pays serait probablement forte. Il y a toutefois des enjeux d'influence et d'orgueil - cela compte - entre ces deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine, avec un risque réel de nouvelle guerre froide.

La reprise en main de Hongkong par Pékin illustre ce risque ?

Je suis surpris par ce qui s'est passé à Hongkong. Cela traduit des crispations de la part du pouvoir chinois, peut-être liées à la gestion de la pandémie. Disons que la Chine a dû considérer qu'elle était suffisamment forte pour le faire.

Qui a concrètement aidé l'Afrique pendant cette pandémie ? La Chine et les États-Unis ! L'Europe passe à côté.

Et l'Afrique, dans ce nouvel équilibre ?

Qui a concrètement aidé l'Afrique pendant cette pandémie ? La Chine et les États-Unis ! L'Europe passe à côté, alors que l'Afrique est à nos portes. Aujourd'hui, on veut être solidaire et généreux, mais surtout avec nous-mêmes ! Or il faut aider les États africains à se développer, et pas seulement avec des mots et des bons sentiments. Cessons, par exemple, de dire aux Africains que la démocratie occidentale est le seul système qui marche. C'est une population extrêmement jeune, qui voit avec ses mobiles le monde moderne et veut en profiter. Il faut donc se retrousser les manches et aller les aider à se développer concrètement. Les Chinois le font et ils sont désormais mieux acceptés. Qui construit le train entre Nairobi et Mombasa ? Qui édifie les routes, les infrastructures ? Les Chinois ! Chaque année, Xi Jinping organise un sommet Afrique-Chine à Pékin. Les 54 chefs d'État africains y sont tous. Les États-Unis tentent de se placer aussi, pas vraiment l'Europe. Puisque nous prévoyons un plan de relance à 750 milliards d'euros, l'Union européenne ne pourrait-elle pas en consacrer 50 à l'Afrique ?

Le désengagement des États-Unis dont vous parlez favorise-t-il les visées expansionnistes d'autres puissances moyennes, comme la Turquie, qui tente d'étendre son influence en Libye, notamment ? La guerre est-elle aux portes de l'Europe ?

Ce qui se passe en Méditerranée, en Libye et à Chypre, est malheureusement une autre démonstration que l'Europe n'est pas une puissance. Face à la Turquie d'Erdogan,qui veut faire revivre l'Empire ottoman au bénéfice de l'islamisme politique sur les pourtours de la Méditerranée, l'Europe est divisée. Elle est ballottée entre les visées russes et américaines sur la Libye. Seule l'union fait la force, au lieu de chacun pour soi : Italiens d'un côté, Français de l'autre. L'union est également urgente sur un sujet aussi important, car la Libye, à seulement 200 kilomètres des côtes italiennes, est la porte des migrations vers l'Europe.

L'Europe n'est pas une puissance. Elle est, profondément, un marché, un très grand marché.

L'Europe, justement… Que pèse-t-elle actuellement ?

L'Europe n'est pas une puissance. Elle est, profondément, un marché, un très grand marché, qui depuis quarante ans est construit pour le bénéfice du consommateur européen : il faut lui proposer des prix bas, quitte à importer massivement les produits chinois ou américains. Nous sommes le garde-manger des autres. Alors, certes, ce marché est efficient. Le coût des télécoms y est, par exemple, beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. Mais le résultat est qu'on a bâti 50 nains européens des télécoms qui se battent entre eux, alors que les Américains et les Chinois ont trois gros acteurs chacun. Et on s'étonne que l'innovation digitale aille plus vite chez eux !

L'« Europe des Bisounours » que décrit Hubert Védrine peut-elle devenir une puissance ?

On a entretenu l'illusion collective qu'on était une puissance. L'Europe ne l'est pas, car elle n'a pas été construite comme cela, mais comme une place de marché. C'est l'euro qui entretient l'illusion. D'ailleurs, quand on a voulu se doter d'une Constitution européenne, les peuples, dont le peuple français, ont dit non. Il y a donc une grande ambiguïté dans laquelle l'Europe est écartelée. Elle se voit parfois comme une puissance mais n'en a aucun apanage. Il n'y a pas de défense européenne, par exemple. Or la question est réellement posée aujourd'hui, compte tenu de la position des États-Unis vis-à-vis de l'Otan, de savoir si l'Europe a une carte à jouer dans ce nouveau monde. Ce serait bien de penser à construire une Europe de la défense autour d'un noyau dur de pays, dont nos amis britanniques.

Il faut se retrousser les manches. Si on demeure petits, enfermés dans nos États-nations face aux trois empires américain, chinois et russe, on sera ballottés.

L'Europe doit donc voir plus grand ?

Il faut se retrousser les manches. Si on demeure petits, enfermés dans nos États-nations face aux trois empires américain, chinois et russe, on sera ballottés. A-t-on envie de dépendre de décisions qui se prendront ailleurs ? Le peuple dit, surtout depuis la crise sanitaire et les carences en masques ou en médicaments : « Il faut être moins dépendant. » Mais, pour être moins dépendant, il faut être plus fort. Sinon, notre avenir sera décidé à Washington ou à Pékin. Mais, encore une fois, c'est aux peuples de décider si l'UE doit devenir une puissance, alors que le signal n'est pas positif de nos jours. Dans quel pays y a-t-il aujourd'hui la demande d'une Europe-puissance ? Cela devrait être la priorité de nos leaders politiques que de convaincre les peuples européens de cette nécessité.

Le plan Merkel-Macron ne change-t-il pas la donne ?

Si, je l'espère ! C'est l'événement majeur survenu durant la crise. La chancelière allemandea dit que ce qui est bon pour l'Europe est bon pour l'Allemagne. C'est nouveau, je ne l'avais pas entendu dire la même chose en 2008 à propos de la Grèce et c'est, je l'espère, un tournant historique. Il y a aussi une nouvelle génération de leaders européens qui peut être un peu plus ferme vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, comme Margrethe Vestager [commissaire européenne à la Concurrence, NDLR]. Il est temps que l'Europe s'arme et arrête d'être un marché ouvert naïf. Ça suffit. Il faut du courage maintenant. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi l'Europe ne se dote pas d'un « Buy European Act ». Les États-Unis et la Chine en ont un. Chez eux, une commande publique doit être produite sur place. Pourquoi, dans l'Union, n'arrive-t-on pas à instituer une préférence européenne équivalente ? Les batteries électriques des véhicules des services publics, un secteur dans lequel Total s'est lancé, pourraient être fabriquées en Europe, par exemple. Un « Buy European Act » aiderait peut-être les Européens à croire en la souveraineté européenne.

Disons la vérité aux Français : on ne va pas rapatrier toutes les usines ici.

Et les fameuses relocalisations ?

Disons la vérité aux Français : on ne va pas rapatrier toutes les usines ici. Et si on le faisait, il faudrait dire que les produits coûteront plus cher ! Je suis un peu effaré par le manque de culture économique de notre pays. En France, un ouvrier coûte 38 euros l'heure en moyenne. En Roumanie, il coûte 9 euros et au Vietnam 2 euros. Donc, si on relocalise une usine et qu'on la fait fonctionner avec des ouvriers français, même s'ils sont plus productifs, le coût du produit final sera deux ou trois fois plus élevé. Je suis gêné par le discours des politiques qui veulent ramener les usines, mais qui ne disent pas que c'est le client, le consommateur qui, au bout du compte, paiera la note. La leçon de cette crise, plus que de relocaliser, est surtout de diversifier les chaînes d'approvisionnement et de constituer des stocks. Et pour commencer de définir la liste des biens essentiels dont nous dépendons.

Je crois en la responsabilité territoriale de l'entreprise multinationale.

Pour vous, les très grandes entreprises, ce sujet des relocalisations va être délicat, car la demande politique est forte…

Les peuples européens souhaitent qu'on s'occupe en priorité des territoires nationaux, alors que nous, grandes entreprises, sommes développées sur un modèle extraterritorial. Il risque effectivement d'y avoir des tensions, d'autant que les États ont laissé le champ économique aux entreprises depuis des décennies, et ne savent plus très bien comment faire. La tentation de régulation va être forte ! Les entreprises doivent répondre en se préoccupant de leurs territoires nationaux, car je crois en la responsabilité territoriale de l'entreprise multinationale.

Si on veut faire croire qu'on va réindustrialiser la France en fabriquant des objets lambda, ça ne marchera pas.

Houellebecq aura-t-il raison, la France deviendra-t-elle un pays « moyen pauvre », désindustrialisé ?

Si on considère qu'une puissance industrielle est constituée d'usines et de manufactures, on y a déjà renoncé. Il faut regarder les choses en face : vouloir faire fonctionner un système manufacturier avec les 35 heures est difficile. Chez Total, pour faire tourner une raffinerie française vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il faut sept personnes pour un poste. En Allemagne, c'est cinq et demi. L'idée qu'on peut être plus compétitif avec moins de temps de travail, ça fonctionne peut-être dans des bureaux, mais pas dans les usines. Ce n'est donc pas là qu'on va aller se battre. Ou alors, on se positionne sur des produits à très forte valeur ajoutée. La France a réussi lorsqu'elle a lancé des projets en avance de phase, comme le nucléaire ou le TGV ou Airbus. Mais si on veut faire croire qu'on va réindustrialiser la France en fabriquant des objets lambda, ça ne marchera pas.

C'est donc une question d'ambition ?

Le vrai problème, c'est qu'on ne croit plus assez dans le progrès, parce qu'on perd confiance en nous. On veut moins, donc on peut moins. Car vouloir, c'est pouvoir. Le monde a besoin de dirigeants courageux. C'est le fameux discours de Soljenitsyne à Harvard, dans lequel il expliquait que le monde occidental était devenu décadent par manque de courage. Les leaders politiques entretiennent les illusions, alors que les gens connaissent les réalités. Je suis convaincu que les Français savent quelle est la réalité de leur pays, et ils se rendent compte qu'on vit au-dessus de nos moyens. Mais, régulièrement, on les berce d'illusions, alors ils s'y raccrochent, avant d'être déçus.

Le repli sur soi, dans l'Histoire, cela se termine mal… Cela favorise le populisme et les régimes autoritaires.

Au fond, l'Occident ressemble-t-il à l'homme nihiliste décrit par Nietzsche, incapable de « volonté de pouvoir », enfermé dans son confort sécuritaire et l'ennui ?

Il faut y prendre garde. Le déclin, la décadence de l'Occident provoquent un mouvement de protection. Or le repli sur soi, dans l'Histoire, cela se termine mal… C'est générateur de tensions, de conflits. Cela favorise le populisme et les régimes autoritaires.

L'autre grand phénomène politique de ces dernières années, c'est l'émergence des mouvements de jeunesse en faveur de l'écologie…

La jeunesse a raison de se préoccuper du changement climatique ! Elle a toute légitimité pour dire que la génération actuelle n'assumera pas, demain, la responsabilité de son absence d'actes. C'est une exigence de solidarité générationnelle que je comprends très bien. En revanche, je suis un peu énervé lorsque j'entends dire qu'il n'y a qu'à tout arrêter, et devenir décroissants ! Si on fait ça, si on cesse par exemple dès aujourd'hui de produire du pétrole, il faut leur dire qu'ils ne pourront plus jouer avec leur iPhone ! Stopper le progrès est absurde, parce que c'est précisément par la mise au point de nouvelles technologies, comme l'hydrogène, qu'on pourra régler la question du changement climatique. Je suis, moi, optimiste sur cette question.

Je suis opposé au principe de précaution. C'est pour moi l'anti-innovation, l'antiprogrès. Or l'homme a envie de progresser.

Pourquoi ?

On a peur de ne pas y arriver, car on veut prendre des décisions en l'état actuel de nos connaissances. Or s'il y a bien un domaine dans lequel les progrès ont été fulgurants depuis vingt ans, c'est celui de l'énergie. Presque personne ne parlait en 2000 de solaire ou de batterie lithium-ion. Actuellement, on envisage même de capter les molécules de CO2 dans l'air, vous voyez ! C'est pour cela que je suis opposé au principe de précaution. C'est pour moi l'anti-innovation, l'antiprogrès. Or l'homme a envie de progresser.

Il faut avoir une vue globale. Et surtout mondiale ! C'est sidérant que le débat soit si cloisonné.

S'agissant des hydrocarbures, vous reprenez à votre compte la formule du cheikh Yamani (ex-ministre du Pétrole d'Arabie saoudite), qui disait que « l'âge de pierre n'a pas pris fin par manque de pierres »…

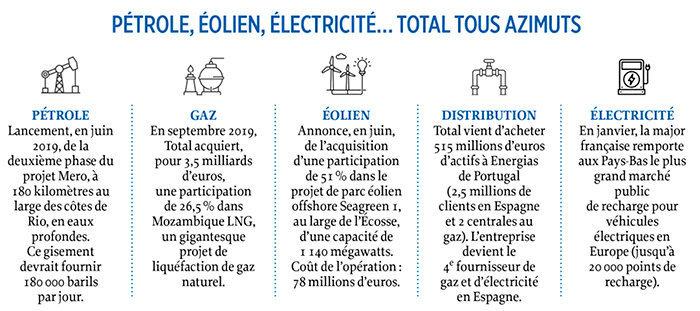

Oui, quel visionnaire ! Il est probable qu'à la fin on laissera beaucoup de pétrole sous terre. La question, désormais, pour le monde comme pour Total, est celle de la manière de produire de l'électricité. Mais il faut regarder comment on y arrive. Par exemple, le gaz, c'est un hydrocarbure, certes, mais qui peut être verdi avec du biométhane, et constitue un moyen de transition qui permet de réduire les émissions de carbone, surtout s'il remplace du charbon. Il faut avoir une vue globale. Et surtout mondiale ! C'est sidérant que le débat soit si cloisonné.

Que voulez-vous dire, en quoi l'écologie est-elle trop cloisonnée ?

Il est assez facile de démontrer que plutôt que de mettre 1 milliard en Europe pour des faibles réductions d'émissions de carbone, le même milliard investi dans la transition énergétique en Inde, où l'on utilise énormément de charbon, serait cent fois plus efficace. Le changement climatique, par définition, ne connaît pas de frontières ! Le problème est que ce débat, personne ne veut l'avoir, car les élus le sont localement ! Ce n'est pas en restant chacun chez soi qu'on va y arriver.

L'écologie ne fonctionnera que si tout le monde s'en occupe, pas si on réglemente tout d'en haut.

Le souci du climat est un phénomène politique mondial majeur, mais la crise des Gilets jaunes en France, par exemple, montre que cela crée des tensions…

Le changement climatique existe, c'est un fait démontré. Mais il faut convaincre les gens et les embarquer. La Convention citoyenne pour le climat me frappe par le fait qu'elle veut réglementer la vie de tout le monde : « Vous mangerez deux fois par semaine des repas végétariens. » C'est incroyable, je mangerai ce que je veux, je suis libre ! Il faut un peu de contrainte, sans doute, mais l'écologie ne fonctionnera que si tout le monde s'en occupe, pas si on réglemente tout d'en haut. L'écologie gagnera si elle est l'affaire de tous, pas que des spécialistes.

Avec la pandémie, une digue a explosé : celle de la dette.

Parlons d'économie… Entre les dettes des États, la création monétaire massive et les taux d'intérêt négatifs, ce monde vous paraît sérieux ?

On est entrés dans une terra incognita économique. Avec la pandémie, une digue a explosé : celle de la dette. Je discutais récemment avec Jean-Claude Trichet [ex-patron de la BCE, NDLR], qui me disait que le bilan des banques centrales est passé de 6 à 7 trilliards de dollars, au moment de la crise de 2008, à plus de 22 trilliards de dollars aujourd'hui, soit une multiplication par plus de 3. On a créé beaucoup d'argent, qui ne coûte plus rien. Est-ce sain ou non ? Combien de temps cela peut durer ? Est-ce dangereux ? Je ne sais pas. En attendant, puisqu'il y a de l'argent qui ne coûte rien, saisissons l'occasion pour investir dans l'avenir ! Attention, je ne dis pas qu'il faut financer par la dette des systèmes publics inefficaces, et anesthésier le pays pour l'éternité. En revanche, c'est le moment de miser sur le futur. Vous savez, Total aussi a de la dette, mais c'est pour investir, construire notre futur multi-énergies vers la neutralité carbone.

J'emprunte de l'argent à taux négatif, j'achète les bornes électriques à des PME européennes - et non chinoises -, et je couvre l'Europe de bornes.

Vous pensez que c'est le moment de s'endetter, donc ?

Oui, pour des grands projets. Des infrastructures, par exemple. Prenons le cas du véhicule électrique. La voiture, c'est un désir de liberté. On doit pouvoir partir quand on veut, où on veut, sans se poser de questions. Il faut donc couvrir le territoire de bornes de recharge. Sinon, cela ne marchera pas. Si la voiture électrique est seulement urbaine, l'effet sur le climat sera epsilonesque. Les États européens, s'ils sont sérieux, doivent profiter de la situation pour mettre le paquet sur ce sujet. Le programme est simple : j'emprunte de l'argent à taux négatif, j'achète les bornes électriques à des PME européennes - et non chinoises -, et je couvre l'Europe de bornes, alors qu'aujourd'hui j'oblige seulement les constructeurs à fabriquer des véhicules électriques. J'aurai ainsi rendu tout mon système cohérent. Et je prends de l'avance dans la compétition mondiale. Il y a là un exemple typique d'investissement concret pour le futur, en accord avec le Green Deal européen et les ambitions climatiques.

Tout le monde ne peut pas télétravailler : chez nous, sur 35 000 salariés en France, il y en a 30 000 dans les usines.

Vous allez emménager dans une nouvelle tour bientôt. Mais ce n'est pas fini, les bureaux ?

L'homme est un animal social. Le télétravail, ça peut fonctionner pour les process, ou des réunions de gestion avec des chiffres. Mais pour être intelligents collectivement, innovants, ça ne se passe pas sur des écrans. D'ailleurs, l'innovation ne naît pas dans des réunions organisées, mais dans l'informel, parce que les gens se croisent dans les bureaux ou déjeunent ensemble. Une entreprise, c'est un collectif, pas des petits robots derrière des écrans ! Et cette communauté crée ensemble plus de valeur que la somme de chacun de ses salariés. Sans compter que tout le monde ne peut pas télétravailler. Chez nous, sur 35 000 salariés en France, il y en a 30 000 dans les usines. Je ne voudrais pas me retrouver avec une entreprise à deux vitesses.

Il faut fixer une ambition collective et la partager avec les autres.

Qu'avez-vous appris après ces cinq années passées à la tête de Total ?

D'abord, que le pouvoir isole. On n'est pas vu normalement dans le regard des autres. En cela, on n'est pas « normal ». Surtout, le leadership demande du courage. Si vous n'êtes pas courageux par vous-même, vous l'êtes pour quelque chose. L'important, c'est de comprendre l'intérêt collectif de l'entreprise. Quand le pétrole s'est cassé la figure, en mars dernier, j'ai fait une vidéo diffusée à tous dans laquelle j'ai dit : « Ça ne va pas bien mais on va se retrousser les manches, tous ensemble. » Si je veux, je peux ! Le leader doit donner un cap pour créer de la confiance. Et, avec la confiance, on fait face aux plus grandes difficultés. Par ailleurs, quand on devient patron d'une telle entreprise, on se pose une question clé : « Où veut-on emmener cette entreprise ? » Il faut fixer une ambition collective et la partager avec les autres.

Personnellement, vous avez changé ?

Oui, bien sûr. Une telle expérience marque un homme et façonne le leader qui mûrit. Je peux gérer cette crise pétrolière en 2020, car j'ai tiré des leçons de celle de 2015. En même temps, je me suis toujours dit : tu as des qualités et des défauts, mais tu as été choisi d'abord pour tes qualités. Quand on est à la tête d'une entreprise comme Total, le sujet n'est plus tellement de corriger ses défauts, c'est trop tard ! Il faut plutôt jouer sur ses qualités, en étant conscient de ses défauts.

Que conseilleriez-vous aux jeunes ?

L'important, c'est de faire un métier qui vous plaît. Ensuite, il faut travailler, il n'y a pas de miracle. Enfin, il faut être ouvert aux autres.

Pourquoi ce goût pour les voyages, notamment dans des contrées isolées ?

J'ai envie de profiter de la planète. J'aime aussi prendre de la distance par rapport à mon travail. Je suis allé l'an dernier au Rwanda, où l'on peut voir des gorilles en liberté. Je suis allé aussi il y a quelques années en Papouasie, où j'ai découvert des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la vie d'un Européen, qui ne savent pas ce qu'est une autoroute, un aéroport, mais qui ont l'air heureux, dans leur monde à eux. Et puis ils sont sympas ! Ils vous accueillent, vous prennent comme vous êtes. Il faut savoir de temps en temps s'arrêter.

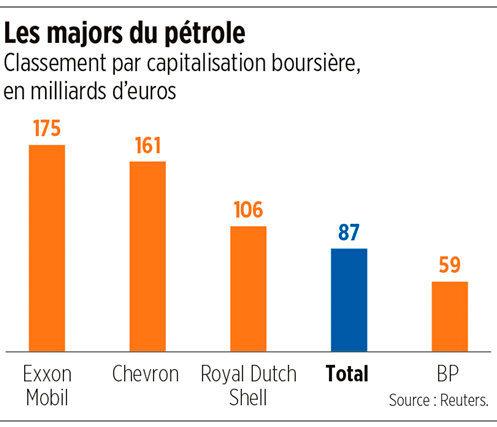

Chiffre d’affaires en 2019 176,5 milliards d’euros (184 en 2018)

Résultat net 10 milliards d’euros (10,15 en 2018).

Dont

- 52 % Exploration-production

- 16 % Gaz, renouvelables

- 21 % Raffinage-chimie

- 11 % Marketing-services

- Production de pétrole et gaz 3 millions de barils équivalent pétrole par jour

- 108 000 salariés dans 130 pays

- 27 milliards d’euros Dette financière nette